Автор самого известного учебника 17 века

Самые знаменитые учебники в истории русской культуры

Иногда сам начинаю сомневаться, правильно ли называю автора и заголовок того или иного учебного пособия. Поэтому чтобы преодолеть данную проблему сделал соответствующий пояснительный материал.

Будет полезно не только для подготовки к 17 заданию по культуре, но и для заданий на аргументацию и исторических сочинений.

Иван Фёдоров

Русский первопечатник. Наиболее известен тем, что в1564 г. в Москве вместе со своим учеником Петром Мстиславцем издал первую российскую печатную книгу – «Апостол».

В 1574 г. во Львове (территория Речи Посполитой) отпечатал первый русский «Букварь» («Азбуку») с грамматикой. На настоящий момент известен в единственном экземпляре.

Мелетий / Мелентий Смотрицкий

Архиепископ Полоцкий. Писатель, публицист, филолог.

В силу большой научной и учебной ценности книга многократно переиздавалась и учитывалась при составлении других грамматик славянских языков.

Василий Бурцев / Бурцов

Русский издатель, служивший на Московском печатном дворе. Считается основоположником выпуска большими тиражами книг светского содержания, в том числе учебной литературы и изданий небольшого формата.

Взял за основу «Букварь» И. Фёдорова и отпечатал в 1634 г. «Букварь» (иногда также «Азбука»), неоднократно переиздававшийся в течение XVII в. Одной из причин этого, помимо серьёзно продуманных содержания (разделы с алфавитом, орфографией, грамматикой), и внешнего вида (выделение цветом, шрифтом), была низкая цена на «Букварь», державшаяся на уровне 1 копейки.

Иннокентий Ги́зель

Монах, затем – архимандрит (настоятель) Киево-Печёрской лавры. Воссоединение Украины с Россией в середине XVII в. подтолкнуло его к созданию первого русского печатного сочинения по истории.

В 1674 (иногда также 1678) г. составил «Сино́псис» (обозрение, собрание, описание), где в популярной форме содержался рассказ о совместной истории Украины и России, которая начиналась с момента образования Киевской Руси. В XVII — первой половине XVIII в. «Синопсис» использовался как учебник русской истории.

Карион / Корион Истомин

Русский писатель, справщик (корректор, редактор), придворный поэт, иеромонах московского Чудова монастыря, глава Московского печатного двора.

Автор иллюстрированного «Букваря» 1694 (иногда также 1692) г. «Букварь» был снабжен выразительными картинками, подобранными по хорошо знакомому современному человеку принципу: изображение буквы пояснялось изображениями предметов, название которых с нее начиналось.

Карион Истомин стремился помочь в познании не только «божественных», но и «гражданских обычаев и дел праведных». Свой букварь он предназначал «отрокам и отроковицам, мужем и женам».

Леонтий Магницкий

Русский математик, педагог. Преподаватель математики в Школе математических и навигацких наук – первом высшем техническом учебном заведении в России. После начала работы там в 1701 г. Магницкому было поручено написать учебник по математике и кораблевождению (навигации).

В 1703 г. составил «Арифметику» («сиречь науку численную»). В течение полувека она служила основным учебным пособием по математике. Учебник Магницкого давал практические советы, например, как определить глубину колодца, высоту стен и т. д.

Помимо «Грамматики» М. Смотрицкого, М. В. Ломоносов назвал «Арифметику» в числе книг, ставших для него «вратами учености».

*Любопытное совпадение: все годы изданий Букварей, а также «Синопсиса» Гизеля заканчиваются на цифру 4.

Использованная литература:

Долгов В.В. Краткий очерк истории русской культуры с древнейших времён до наших дней. Учебное пособие для поступающих в вузы и студентов. / Отв. редактор В. В. Пузанов. — Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2001.

История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н. И. Павленко. — М.: Высшая школа, 2001.

Юрганов Л. Л., Кацва Л. А. История России XVI — XVIII вв.: Экспериментальный учебник для V III класса средних учебных заведений. — М.: МИРОС, 1994.

Как звали авторов учебников 17 века? Их имена и фамилии?

Окружающий мир 4 класс 3. С помощью учебника впиши в клеточки имена и фамилии авторов учебников XVII века.

а) Автор букваря, который переиздавался не один раз

б)Автор «Грамматики», по которой позднее учился Ломоносов

в) Автор букваря, который создан в конце XVII века, 17 века.

Теперь впиши в квадратики буквы, отмеченные теми же цифрами, из написанных имён и фамилий, и ты прочитаешь русскую пословицу XVII века.

Задание действительно необычайно сложное, и надеюсь, что для детей все-таки в учебнике написаны уже фамилии авторов учебника и их просто следует отыскать в тексте.

Мы же воспользуемся справочниками.

Михаил Ломоносов в юные году учился грамоте по тексту учебника «Грамматика», который был напечатан в 1619 году богословом Мелетием Смотрицким.

В 1694 году ученик знаменитого монаха Сильвестра Карион Истомин издал «Букварь», который прежде всего представил царицам Наталье Кирилловне и Прасковье Федоровне.

Имена и фамилии этих просветителей вписываем в клетки кроссворда:

Ну а теперь подставляя на место цифр нужные буквы запишем пословицу:

Да, трудненько приходится нынешним ученикам начальной школы.

б) МЕлеТий СмотРицкий.

Задание довольно таки непростое, но всё же выполнимое. Итак:

А) Автор букваря, который переиздавался не один раз?

Б) Автор «Грамматики», по которой позднее учился Ломоносов?

В) Автор букваря, созданного в конце XVll века?

Вставив пронумерованные буквы в указанные клеточки, получаем следующую пословицу:

Для проверки своих знаний по разделу «Страницы всемирной истории» вам предложено пройти тесты и указать правильные ответы. Все правильные ответы на вопросы вы можете видеть ниже и каждый ответ обведён в красную рамочку, а в самом конце есть краткая табличка, где каждому номеру вопроса присвоена буква, которая соответствует правильному ответу.

На первый вопрос вы должны ответить, что все эти сооружения являются памятниками истории и культуры.

Новому времени соответствует картинка с изображением Колумба. После Средневековья начинается Новое время.

Первобытные люди рисовали на стенах пещер, потому что ещё не были изобретёны бумага и глиняная посуда.

Русские мореплаватели открыли Антарктиду.

Да, сложные теперь задания в четвертом классе.

Международным научным языком и, как мне кажется, не только 18 века, но и до сих пор является латинский язык. Латинский язык выполнял роль международного языка не только в научной деятельности, но и в поэзии. На латинском языке велось преподавание в университетах. Латинский язык был основным предметом изучения в школе.

Итак, ответ ЛАТИНСКИЙ.

Ответы к теме: Планеты солнечной системы. Окружающий мир Плешаков 4 класс

1 Раскрасим клеточки одним цветом так, чтобы выделить названия планет, в итоге, получим вот такую цветную мозаику, на которой хорошо читаются названия планет:

2 Заполним пропуски в тексте правильными цифрами. Если вам понадобится рассказ о планетах, которые фигурируют в данном тексте, то можете прочитать краткие рассказы об этих планетах по ссылке. Или прочитайте рассказы о планетах ниже под текстом.

Узнаем сведения о Сатурне:

И последний рассказ об Уране:

3 Проведём линии соединяющие богов и планеты:

4 Расположим планеты в соответствии с названиями:

6 Готовые сообщения на тему «Новые научные открытия в Астрономии» (их несколько) читайте по ссылке.

В старину на Русь часто делали набеги кочевники, да и сами князья постоянно вели между собой междоусобные войны. Поэтому города требовалось защищать. Вот и вырастали вокруг них высокие стены с бойницами, башни с которых можно было издалека заметить неприятеля.

В настоящее время сохранилось несколько старинных каменных кремлей. Самый известный в Москве, также очень известные кремли в Ростове, Ярославле.

III. Загрязнение окружающей среды на самом деле беспокоило многих в СССР, начиная от простого рядового гражданина и вплоть до руководства страны. Правда не в первые два десятилетия его существования, когда сия проблема являлась далеко не первоочередной. Однако уже в 1948 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) выпустил постановление » О плане защитных лесонасаждений. «, от какого принято отсчитывать начало решения экологических вопросов.

IV. Песня на стихи поэта Евгения Ароновича Долматовского посвящена первопроходцам космоса, и её исполняли многие известные певцы Советского Союза, например, Ольга Воронец.

V. СССР просуществовал 69 лет, с 1922 по 1991 годы.

Учебная книга XVII века

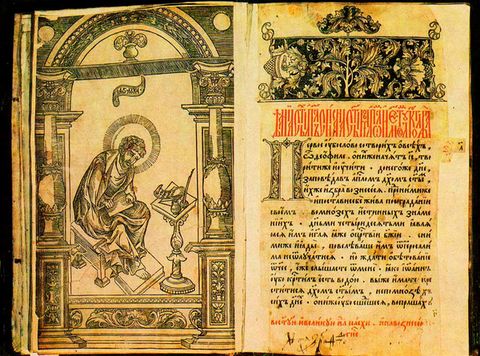

Наметились тенденции к переменам в издательском репертуаре типографии. В 1630-е годы Василий Федорович Бурцов-Протопопов начал работу над своей первой «Азбукой». В качестве образца он взял «Азбуку» Ивана Федорова и перепечатал ее с небольшими изменениями в 1634 году. Спустя несколько лет, в 1637 году вышло второе издание этой книги. Она замечательная тем, что в ней дан принципиально новый подход к подаче материала. Текст сопровождается иллюстрациями, среди которых наиболее интересен ксилографический фронтиспис с изображением светского училища. Не менее известен был учебник «Грамматика» ученого-философа, общественного и церковного деятеля Мелетия Смотрицкого.

Новые книги органично вошли в жизнь общества и высоко ценились, передавались из поколения в поколение. Немногочисленные печатные светские книги не могли удовлетворить потребность в литературе исторической, естественнонаучной, художественной. Основным источником светских знаний являлась рукописная книга, имевшая широкий спрос. Она полнее «удовлетворяла общественную потребность в научной информации и прикладных знаниях» [4, с. 53].

Ярким детским писателем этого периода развития детской литературы был Феофан Прокопович. Заботясь о развитии просвещения, Феофан открыл в своем доме школу для детей-сирот. Наиболее способных направлял для продолжения образования. Ф. Прокопович написал две детские книги: «Краткую русскую историю» и «Первое учение отрокам». В большом предисловии к книге «Первое учение отрокам» изложил свои педагогические взгляды. Он утверждал, что все в человеке закладывается с детства. Дети, по мнению Феофана, должны любить книги. В связи с этим, книги, написанные детям, должны быть доступны.

Известность получает и букварь Феофана Прокоповича «Первое учение отроком». За пять лет он выдержал 12 изданий (впервые опубликован в 1720 году). В первой половине XVIII веке по этому букварю учились почти во всех светских и духовных школах. В букваре были отражены прогрессивные взгляды на обучение и воспитание детей, содержался материал, требовавший от учеников осмысленного и углубленного изучения. Текст букваря изложен простым, понятным языком. На протяжении всей жизни Феофан Прокопович учился сам и призывал других к постоянному учению, ибо «прямым учением просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем, но не перестает никогда учиться».

В конце XVII века было выпущено несколько учебников нового образца, среди которых особняком стоит цельногравированный «Букварь» Кариона Истомина. Он вышел в 1694 году и предназначался для узкого круга членов царской фамилии, т. к. его тираж составляя всего 25 экземпляров. «Букварь» был лицевым. В том же году его рукописный экземпляр поднесен вдовствующей царице Наталье Кирилловне для ее внука, царевича Алексея; другой подобный рукописный букварь в 1693 году получили племянницы Петра I, дочери царя Иоанна Алексеевича.

От всех известных предыдущих букварей данный букварь отличается и содержанием, и структурой. Каждой букве отводится отдельная страница, на которой изображение буквы дается в виде одной или двух человеческих фигур в разнообразных позах и костюмах. Многие фигуры изображены в рыцарской одежде, в шлемах и латах. За фигурным инициалом следуют образцы печатного и строчного написания буквы. Вторая строка отведена скорописным знакам. Целая строка посвящается изображению греческих и латинских букв с их названиями, т. е. сделана попытка одновременного постижения алфавита славянского, греческого и латинского. Центральную часть страницы занимают изображения людей, предметов быта, животных, растений, названия которых начинаются с данной буквы.

Содержание «Букваря» очень пестро и многообразно. Перед автором стояла сложная задача подбора слов. К. Истомин использовал «Лексикон славянорусский» Памвы Берынды, рукописные Азбуковники XVII века, тексты Библии и многие другие источники. Помимо животных, растений, предметов быта, известных каждому ребенку «Букваре» представлены заморские растения и животные, люди разных профессий, части света, предметы, применяемые в богослужении. Всего в букваре более 400 рисунков.

Таким образом, на пороге XVIII века был создан новый учебник, отражающий педагогические идеи русского просветителя, новые тенденции русского искусства XVII века, западноевропейские художественные веяния и энциклопедические представления русского человека XVII века. Издание, безусловно, является памятником книжной культуры, показывает уровень развития образования и педагогической мысли и является предтечей развития просвещения в XVIII веке. Учебная книга XVII века имела достоинства и недостатки: с одной стороны, комплексный характер учебников, наличие поучительного, воспитательного чтения и, с другой стороны, слабо учитывающие детскую психологию.

Кто написал букварь?

Какой букварь был самым известным в 17 веке?

С начала книгопечатания на Руси появляются первые печатные учебные книги, первое место среди которых принадлежит «Азбуке» Ивана Федорова. «Азбука» была издана в 1574 году во Львове, второе издание появилось в Остроге в 1578 году. В мире сохранилось только три экземпляра этих уникальных книг.

Кто написал букварь в 17 веке?

Первое московское пособие для обучения грамоте — букварь — был издан 20 августа (10 августа по старому стилю) 1634 года в Москве Василием Бурцовым. До этого основной книгой, по которой шло обучение грамоте, был «Псалтирь» (книга библейских псалмов).

Когда и кем был создан первый букварь?

В 1634 году Василием Бурцовым в Москве был выпущен «Букварь языка Словенска». С этого момента буквари создавались как по буквослагательному методу, так и по звуковому (с первой половины XIX века).

Кто напечатал для детей первую в нашей стране азбуку букварь когда это было?

В 1574 г. во Львове Иван Федоров напечатал первую известную нам восточнославянскую Азбуку. Это первая украинско-российская печатная учебная книга, изданная почти четыреста сорок лет назад. Учебное пособие, созданное Иваном Федоровым, представляет собою книгу, составленную из пяти восьмилистных тетрадей, т.

Какие учебники были созданы в 17 веке?

Кто был автором букваря самого известного учебника 17 века?

Кто был автором первого школьного учебника букварь на украинских землях?

Первым печатным букварем на церковнославянском языке в русской редакции стала «Азбука» Ивана Фёдорова, напечатанная в 1574 году во Львове.

Кто написал первый русский букварь?

Самый первый букварь напечатан Иваном Федоровым, основателем книгопечатания на Руси, во Львове в 1574 г. Сегодня в мире существует единственный экземпляр этой книги, который на счастье прекрасно сохранился. Он принадлежит библиотеке Гарвардского университета США.

Почему азбука называется Букварем?

Согласно «Этимологическому словарю» Григория Крылова, слово «букварь» произошло от старославянского слова «буква», которое, в свою очередь, было позаимствовано из германских языков (boka — «буква»). Германское же слово восходит к названию букового дерева: именно на буковых дощечках первоначально чертились письмена.

Когда появилась первая азбука?

Первой славянской азбукой считается кириллица. Она была создана в 9 веке. Ее авторы – братья Кирилл и Мефодий. Кириллица была создана для того, чтобы переводить греческие религиозные тексты на славянский язык.

Где появилась первая азбука?

Первая азбука появилась в России в ХVI веке. Предлагаем вместе с Натальей Летниковой заглянуть в пять дореволюционных книг для обучения чтению и узнать их историю.

Кто создал первую азбуку в картинках?

Конашевич — автор одной из первых азбук. Она вышла в 1918 году в Петрограде в издательстве «Товарищество Р. Голика и А. Вильборг» и называлась «Азбука в картинках».

Кто из классиков литературы создал в 1872 году азбуку для детей?

«А́збука» — школьное пособие, написанное Львом Толстым для обучения детей чтению, письму и арифметике.

Кто напечатал первую азбуку?

Для школы и напечатал Иван Федоров свою первую в Остроге книгу – «Азбуку» 1578 года.

Что означают буквы азбуки?

А́збука — то же, что алфавит, чаще всего используется для обозначения кириллического алфавита. Азбука — букварь, книга для изучения алфавита. Старославянская азбука — первый кириллический алфавит «Азбука» — секретная белогвардейская организация.

Русская литература XVII века

Главную роль в литературе 17 века, занимали произведения исторической тематики. Особенностью книг исторической тематики эпохи 17 века была яркая публицистичность. Самое большое и известное историческое литературное произведение 17 века – «Сказание Келаря Троице – Сергеевой Лавры Авраама Палицына». В этом произведении, автор рассказывает свое понимании смутного времени, рассуждает о причинах «смуты» и её событиях.

В русской литературе 17 века, проявляется большой, живой интерес к истории. Появляются исторические сочинения обобщающего характера. В 70-ых годах 17 века, появилась первая историческая книга «Синопсис» (обозрение). Написал её монах Киевско – Печерского монастыря Иннокентий Гизеля. Труд рассказывал истории России и Украины с самого начала, с момента образование Киевской Руси. В 17-18 века, книга «Синопсис» использовалась как учебник по русской истории.

Было в литературе 17 века ёще несколько ценных рукописных трудов. Книга «Скифские Истории», за авторством А.И. Лызлова описывает борьбу русского народа, и европейцев со «скифами». К «скифам» автор отнес монголо – татар и турок. Ценность труда Лызлова состоит в том, что в книге, он умело связал знания русских и европейских источников, составив достаточно правдивую и ясную картину происходящего.

Литература 17 века включила в себя не только исторические повествования далекого прошло. В этом веке происходили события, которые заслужили внимания современных литераторов. «Повесть об Азовском осадном сидении» рассказывает про Азовские походы. Основой повести послужил захват донскими казаками турецкой крепости. Автор сего замечательно произведения не установлен, но, есть вероятность, что это начальник воинской канцелярии Федор Порошин. Вот такую загадку нам оставила литература 17 века.

Свою нишу в литературе заняли и книги нравственного содержания. Большое распространение получило «Жития Святых». Так же очень популярна была автобиография идеолога старообрядчества Аввакума – «Житие протопопа Аввакума».

В литературе 17века активно зарождаются новые жанры для русской литературы. Появляются сатирические повести и книжная поэзия. Впоследствии эти жанры заняли свою, особую нишу, в русской литературе.

История России. Культура. Литература. XVII век.

История России.

Литература. XVII век.

Произведения, авторы, при каком правителе написаны.

Произведение.

Автор.

При каком правителе.

Иван Тимофеев (1555-1631).

русский дьяк (начальник приказа), государственный деятель, писатель.

Правители Смутного времени, Михаил Фёдорович.

Повесть о Юлиании Лазаревской (Осорьиной). 20-30е гг. XVII в.

Написал сын Юлиании Лазаревской – Дмитрий Осорьин.

«Вести-куранты».

С 1621 – 1702.

Условное название первой русской рукописной газеты, издававшейся в России в XVII веке на протяжении около 80 лет.

Газета начала издаваться при Михаиле Фёдоровиче

В.Ф. Бурцев.

Русский издатель. Работал на Московском печатном дворе. Первым стал издавать «массовые» книги светского содержания, первые русские печатные учебники — азбуки, святцы, календари.

«Славянская грамматика». 1648 г.

Милентий Смотрицкий.

Алексей Михайлович.

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».1672-1673гг. Первые русские житейские мемуары.

Протопоп Аввакум, священник, писатель.

«Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа» (или «Синопсис Киевский») 1674 г.

В 17-18 века, книга «Синопсис» (то есть описание) использовалась как учебник по русской истории.

Монах Киево – Печерского монастыря Иннокентий Гизель.

«Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков и Литвы и о бывших потом в России мятежах».

(Или «Сказание»).

Годы создания неизвестны.

Авраамий Палицын (1530-1626). Русский церковно-политический деятель, писатель и публицист, келарь (то есть хранитель монастырской провизии) Троице-Сергиева монастыря.

Фёдор Иоаннович, правители периода Смуты.

«Притча о блудном сыне».

«О Навуходоносоре царе».

Симеон Полоцкий.

17 век.

«Скифские истории». 1692.

Автор описfk борьбу русского народа, и европейцев со «скифами». К «скифам» автор отнес монголо – татар и турок.

А.И. Лызлов (1655-1697).

Русский историк, переводчик.

Произведение дошло в рукописи, впервые напечатано лишь в 1775 г.

«Букварь».

Напечатан в 1694 г.

Карион Истомин, писатель, иеромонах (священник) Чудова монастыря, глава Московского печатного двора в 1698-1701.

Произведения устного народного творчества и древнерусской литературы. Авторы неизвестны.

«Повесть о Горе-Злочастии».

«Повесть о Фоме и Ерёме».

«Сказание о куре и лисице».

«Повесть о Ерше Ершовиче»

«Повесть о «Шемякином суде»

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».

«Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков».

«Повесть, како восхити неправдою на Москве царски престол Борис Годунов и како на него попусти Господь Бог врага и поругателя, еретика розтригу Гришку Отрепьева!»

Повесть о Савве Грудцыне. 1670.

Памятник древнерусской литературы.(При Алексее Михайловиче).

«Калязинская челобитная». 1677. Написана в виде пародии на челобитную.Сатира на жизнь монахов.

ГДЗ по истории России 7 класс Пчелов, Лукин Задание: § Стр 198

Вопросы к иллюстрации №2

В чём, по вашему мнению, проявилось мастерство тех, кто создал представленные на этой странице предметы?

По моему мнению, мастерство тех, кто создал представленные предметы, проявляется в том, что они сумели на относительно небольшом пространстве изобразить очень красивый орнамент, изысканные рисунки и украшающие их детали.

Стр. 198

Вопросы в конце параграфа

1. Назовите основные виды построек, представляющих русскую архитектуру XVII века. Приведите примеры наиболее известных сооружений. Что можно сказать о мастерстве тех, кто их строил?

В XVII веке, в России получили распространение следующие виды построек: православные храмы (соборы и церкви), дворцы и форпосты (крепости). Наиболее известными из них можно назвать: дворец Алексея Михайловича в Коломенском, Теремной дворец в Московском Кремле и Митрополичий двор в Ростове. Глядя на эти грандиозные сооружения, можно с уверенностью сказать, что их строили талантливые зодчие, обладающие творческим подходом и креативностью. Это заметно из-за наличия многих декоративных элементов, которые придавали данным сооружениям красоту и изящество.

2. Поясните, кто выступал заказчиком крупного строительства в XVII веке. Приведите примеры.

Заказчиками крупного строительства в XVII века, в первую очередь, государство и православная церковь. Также средства на постройку сооружений выделяли представители знати и даже богатые купцы. Например, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь на берегу Истры был построен по инициативе патриарха Никона, а церковь Троицы в Никитниках (Москва) была построена на средства богатых купцов Никитниковых.

3. Искусствоведы называют стиль, утвердившийся в русском зодчестве XVII века, в особенности после возведения Теремного дворца в Московском Кремле, пышным и ярким. Привлекая иллюстрации учебника, объясните, что дало основания для такой характеристики.

Стиль, утвердившийся в русском зодчестве XVII века, действительно можно характеризовать как пышный и яркий. При возведении таких сооружений как Теремной дворец или дворец Алексея Михайловича в Коломенском главным для архитекторов уже была не столько практичность, сколько привлекательный внешний вид. Поэтому здания украшались дополнительными декоративными элементами, а внутри – различными росписями. Также использовались яркие краски, что придавало строениям особенную торжественность и величие.

4. Во второй половине XVII века в русских землях появился новый вид построек — каменные гостиные дворы (в Москве, Архангельске). О чём это свидетельствовало?

Появление каменных гостиных дворов свидетельствовало о расширении торговых отношений во второй половине XVII века и об увеличении количества купцов. Недаром, Москва и Архангельск (крупнейший морской порт того времени) были важнейшими торговыми центрами России.

5. Объясните, что нового появилось во фресковой живописи XVII века в сравнении с предшествующими столетиями. Покажите на примерах.

Во фресковой живописи XVII века появилось такое новшество, как детальное изображение определённых бытовых или исторических подробностей. Примером может служить фреска «Колесница вельможи», написанная в 1680 – 1681 гг. в церкви Пророка Ильи в Ярославле. Здесь, помимо главного сюжета, художником сделан большой акцент на изображении мелких и незначительных деталей (травы на дороге, сбруи на лошадях, богатое убранство колесницы).

6*. Подготовьте сообщение о русском декоративно-прикладном искусстве (используйте иллюстрации из учебника и дополнительной литературы). Какое впечатление оно производит на вас сегодня?

Декоративно-прикладное искусство является важнейшей частью русской культуры. Отечественные мастера XVII века славились своей креативностью и умением придать любой, даже самой незатейливой вещи оригинальность и привлекательность. Наиболее популярными предметами декоративно-прикладного искусства следует назвать церковную утварь, иконы, одежду, посуду, а также другие предметы быта. Также умением украшать свою продукцию славились и оружейники. В работе они часто использовали драгоценные камни, золото и серебро. Что касается одежды, то использующиеся орнаменты и узоры часто вышивали золотыми и серебряными нитями, жемчугом, шелком. Такие вещи сразу же становились настоящими произведениями искусства.

У современного зрителя подобные творения декоративно-прикладного искусства, скорее всего, вызывают чувства восхищения и восторга, а также гордости за работу наших талантливейших предков. В любом случае, равнодушным такие уникальные и красивые вещи никого не оставят.

7*. Составьте описание архитектурного памятника XVII века (по выбору, в том числе находящегося в вашем городе, крае).

Одним из наиболее известных архитектурных памятников XVII века является церковь Покрова в Филях (полное название – Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях). Это здание – одно из красивейших религиозных сооружений, выполненных в стиле барокко (популярного в Западной Европе стиля). Специалисты определяют этот тип как московское (нарышкинское) барокко.

8*. Со второй половины XVII века Оружейная палата Московского Кремля стала, благодаря деятельности специальных художественных мастерских, крупнейшим общерусским центром живописного и декоративно-прикладного искусства. Подготовьте сообщение о мастерах Оружейной палаты и их творениях (используйте дополнительную литературу, интернет-ресурсы).

Оружейная палата, вместе со всем её содержимым, является национальным достоянием Российской Федерации. Именно здесь хранится множество шедевров, созданных руками нескольких десятков русских и иностранных мастеров (оружейников, литейщиков, резчиков по дереву и кости, ювелиров, иконописцев, портных и т.д.). Практически все они, как и их творения, достойны отдельного внимания. Приведём в качестве примера лишь несколько из них.

Иосиф Владимиров (ок. 1642 – 1666) – талантливый иконописец, стенописец и знаменщик (изготовитель боевых знамён). Несмотря на свою короткую жизнь участвовал в росписи Успенского собора Московского Кремля и других религиозных сооружений. В Оружейной палате хранятся знамёна изготовлены его рукой.

Севастьян Дмитриев (ок. 1629 – 1676) – иконописец и знаменщик. Его иконы характеризовались большой объёмностью, рельефностью и активным использованием различных второстепенных деталей, что фактически нарушало существовавшие столетиями традиции русского иконописания. Его основные работы: «Троица» и «Николай Чудотворец в деянии».

Фёдор Зубов (? – 1689 г.) – тоже занимался иконописанием, а также стенописанием. Его руке принадлежат росписи практически всех Кремлёвских соборов, а также храмов Малого Донского собора и собора Новоспасского монастыря, а также иконы, изготовленные по заказу Новодевичьего монастыря. В своих работах старался подражать новаторским подходам и взглядам С. Дмитриева.

Симон Ушаков (1626 – 1686) считается самым выдающимся русском иконописцем XVII века. Его главной работой является «Спас Нерукотворный» – одна из величайших икон Русской православной церкви. Другие иконы: «Тайная вечеря», «Богоматерь Елеуса Киккская», «Христос Эммануил» также отличаются оригинальным творческим подходом и креативностью, что выделяло автора среди сотни других и принесло ещё при жизни большую славу и успех

13.2. ПЕЧАТНАЯ И РУКОПИСНАЯ КНИГА В XVII ВЕКЕ

13.2. ПЕЧАТНАЯ И РУКОПИСНАЯ КНИГА В XVII ВЕКЕ

Религиозное мировоззрение, главенствующее в умах русских людей, обеспечивало доминирующее положение церкви в производстве и распространении книг. Отсюда преобладание литературы церковно–догматического и духовно–нравственного содержания. Знание книг, чтение текстов, прослушивание их на литургиях являлось неотъемлемой частью жизни людей, а недостающие сведения светского содержания восполнялись рукописной книгой. Вместе с тем на протяжении нескольких десятилетий шел процесс проникновения в церковную книгу элементов светскости, что выразилось в появлении первых печатных книг светской тематики, привнесенных украинской и белорусской книжными культурами. Это были первые азбуки, учебные псалтыри, сборники поучительных чтений на год (прологи), календари. Многие из этих книг переиздавались неоднократно. Так, например, Псалтырь на протяжении XVII века выпускалась 44 раза, Часовник — 27 раз, Азбука — 8 раз. Всего за столетие было напечатано 750 названий книг, из них в первой половине века 27 процентов от общего количества. На долю литургических текстов, предназначенных для богослужения, приходится около 85 процентов. Сюда входят служебники, требники, октоихи, триоди, шестодневы.

Появление первых светских книг потребовало иного подхода мастеров к изготовлению изданий, выработке новых форм организационного и творческого характера. Создатели книг впервые знакомились с новыми приемами и способами конструирования книги, её оформления. Привнесение западноевропейской книги на русскую почву побуждало печатников и организаторов производства печатной продукции искать новые решения и новые подходы к формированию облика книги. Не случайно XVII век — это век зарождения «типографского художества», когда приемы старых русских мастеров сочетаются с элементами новаторства.

Наряду с титульным листом, привнесенным украинской книжной культурой, появляется наборный орнамент. Вместе с тем убранство московских книг отличается большей скромностью и простотой. Наметились тенденции и к переменам в издательском репертуаре типографии. В 1630–е годы Василий Федорович Бурцов–Протопопов, «азбучного дела подьячий», начал работу над своей первой «Азбукой». В качестве образца он взял «Азбуку» Ивана Федорова и перепечатал её с небольшими изменениями в 1634 г. Спустя несколько лет, в 1637 г. вышло второе издание этой книги. Она замечательна тем, что в ней дан принципиально новый подход к подаче материала. Текст сопровождается иллюстрациями, среди которых наиболее интересен ксилографический фронтиспис с изображением светского училища. В книге помещены публицистические стихотворные наставления:

Сия зримая малая книжица

По речению алфавитица

Напечатана бысть по царскому велению

Всем младым детям к научению.

На протяжении последующих двадцати лет это был единственный учебник, пришедший на смену традиционным псалтырям, по которым обучались грамоте и чтению. Издание азбук стало постоянной частью деятельности Печатного двора.

Не менее известен был учебник «Грамматика» ученого–философа, общественного и церковного деятеля Мелетия Смотрицкого (ок.1578–1633). Впервые его «Грамматика» была издана в небольшом городке Евье (неподалеку от Вильнюса) в 1619 г. В Москве учебник напечатали в 1648 г., и он сразу стал популярным пособием по обучению русскому языку.

В 1649 г. в русской книге появились гравюры на меди. Ими была украшена книга «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Она была переведена с книги датского капитана Иоганна Якоба фон Вальхаузена «Воинское искусство». Русское издание сопровождалось 35 пояснительными иллюстрациями — гравюрами, которые были изготовлены в Голландии мастером Теодором де Бри. Титульный лист, гравированный также в Голландии, был сделан по рисунку русского золотописца Григория Благушина. В том же, 1649 г., было напечатано «Соборное Уложение» царя Алексея Михайловича — первая печатная книга государственного назначения. Она представляла собой свод законов, юридически оформивших крепостное право на Руси.

Процесс перехода от первоначального церковного репертуара к светскому особенно заметен со второй половины XVII века. В оформлении русских книг наблюдается тяготение к западноевропейской традиции. Во–первых, наряду с господствующей гравюрой на дереве (ксилографией) используется техника гравюры на меди. Отдельные заглавные буквы шрифта напоминают по очертаниям ренессансную антикву, усиливается звучание декоративных элементов в украшении книг. Совершенно новым изданием была книга «Считание удобное» (1682). В ней впервые был применен сложный табличный набор для печатания таблиц умножения.

В конце XVII века было выпущено несколько учебников нового образца, среди которых особняком стоит цельногравированный «Букварь» Кариона Истомина. Он вышел в 1696 г. и предназначался для узкого круга членов царской фамилии, так как его тираж составлял всего 25 экземпляров.

Новые книги органично вошли в жизнь общества и, как в прежние времена, высоко ценились и передавались из поколения в поколение. «Сей многоценный и многодражайший бисер», — так отзывались спустя даже сто лет после выхода «Учительного евангелия» (1639) В. Бурцова.

Немногочисленные печатные светские книги не могли удовлетворить потребность в литературе исторической, естественнонаучной, художественной. Основным источником светских знаний являлась рукописная книга, имевшая широкий спрос. Она полнее удовлетворяла общественную потребность в научной информации и прикладных знаниях. Кроме того, рукописные книги зачастую стоили дешевле печатных.

Переписка книг традиционно велась в монастырях. Крупнейшими из них были Чудов монастырь, Антониев–Сийский, Соловецкий. В каждом трудилось по двадцать писцов. Производительность их была в среднем по 17 книг в год объемом от 300 до 1200 листов каждая. Переписывали книги духовные лица и представители светского населения, в основном жители посадов. Иногда в этой роли выступали крепостные люди знатных бояр — холопы.

В Москве на Ивановской площади трудились дьяки и подьячие, которые за небольшую плату переписывали и продавали тетрадки с текстами. Переписка по–прежнему оставалась трудной, изнурительной работой. Не случайно по завершении книги писец оставлял иногда на полях свои наставления, просьбы, поучения: «Добро и полезно есть человеком читати божественные книги, ибо во чтении оных, со вниманием всякой может в разум истинной прийти».

В целом в XVII веке расширилось жанровое содержание рукописей, что впоследствии сказалось на репертуаре печатных книг. Среди рукописей было много практических руководств. В начале века «трубным мастером» Семеном из г. Тотьмы была составлена «Роспись как зачать делать новая труба на новом месте». Эта книга была полезна для тех, кто занимался соляными промыслами.

В 1621 г Анисим Михайлович Радишевский составил «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». Книга основывалась на иностранных источниках, но в ней был обобщен опыт русских пушкарей. «Устав» содержал практические сведения из области математики. В книге дано описание приборов, употреблявшихся в артиллерии; подробно изложены знания в области химии, что нашло применение в изготовлении взрывчатых веществ, красок, чернил, олифы. Примером обобщения производственного опыта служила «Книга сошного письма», содержащая знания по геометрии и их применению в измерении земельных площадей.

Разнообразны были книги медицинского содержания — травники, лечебники, зелейники. В них содержалось описание трав, их полезных свойств и давались рекомендации по их применению. Деятельность медиков и фармацевтов (их называли алхимистами) возглавлял Аптекарский приказ, в котором имелась обширная библиотека медицинской литературы.

В 1627 г. впервые была составлена сводная карта Русского государства «Большой чертеж» с подробным рукописным комментарием. Переписывались от руки календари, которые были запрещены церковью, так как содержали астрономо–астрологические сведения. Эта литература пользовалась спросом среди населения, потому что люди нуждались в точных календарных вычислениях и в определении времени церковных праздников. Была переведена книга польского астронома Я. Гевелия «Селенография». В ней дана попытка объяснения гелиоцентрического строения земли. С системой строения мира Н. Коперника русского читателя знакомил труд И. Блау «Позорище всея Вселенныя, или Атлас новый».

Прочно вошли в рукописную книжность исторические сочинения. Они распространялись в многочисленных списках среди разных социальных слоев. Это «Повесть об Азовском сидении», «Повесть о начале Москвы». Наиболее традиционными историческими сочинениями были летописи. Значительным произведением этого жанра был «Новый летописец», отразивший официальную политическую идеологию самодержавия. Появились произведения, посвященные одной теме. Это «Сказание» Авраамия Палицына.

В области художественной литературы появляются повести, сказания, сатиры. Наиболее популярны «Повесть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде». Переводная литература представлена рыцарскими романами и плутовской новеллой. «Повесть о Бове королевиче» восходит к французскому рыцарскому роману. Куртуазный роман «О Петре Златых Ключей» также пришел из Франции. Обращалось много произведений типа романа «Повесть увеселительная о славном короле Брунцвике», дошедшая до нас в тридцати списках. В конце века возникает бытовая повествовательная литература. В некоторых произведениях обнаруживается критика церковной идеологии.

Крупным центром по производству книг был Посольский приказ. Особого расцвета «дело книжного строения», как тогда называли рукописное книгопроизводство, достигло в 1670–е годы. Здесь создавалась придворная литература, предназначенная для лиц царской фамилии и знатных бояр. Это были книги по истории, геометрии, космографии, артиллерии, географии.

Первой книгой был исторический труд «Титулярник» — генеалогия русских царей с описанием их титулов, гербов, печатей. В 1674 г. для царя Алексея Михайловича была написана книга «Василиологион», в которой описаны биографии восемнадцати монархов, начиная с правителей Древнего Востока. Переводная книга о жизни и деяниях Александра Македонского называлась «Александрия» (1675).

Книга «О седми свободных учениях и о музах» (1672) вводила в мир наук и искусств. Имелись в Посольском приказе так называемые «потешные» книги, созданные по принципу «играя — обучайся».

Основную долю занимали книги естественнонаучной и военной тематики. С приближением военных действий популярность этих книг возрастала. Появились переводы с иностранных изданий: «Книга огнестрельного художества» (перевод с французского языка, 1685), «Марсовы дела» (перевод с голландского языка, 1695).

Переписывались литературные произведения, например, цикл басен «Зрелище жития человеческого», сборник новелл «Великое зерцало». Писались рыцарские романы, близкие по сюжету русским сказкам, другие произведения художественной литературы.

С 1620 г. Посольский приказ выпускал первую русскую газету «Вести–Куранты». В ней содержались сведения о жизни различных государств, о важнейших политических и культурных событиях.

Читайте также

4. Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы старой Русской Ордынской династии с новой прозападной династией Романовых Конец Русской Орды в XVII веке

4. Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы старой Русской Ордынской династии с новой прозападной династией Романовых Конец Русской Орды в XVII веке Согласно нашей гипотезе, все «правление Грозного» — от 1547 до 1584 года — естественным образом делится на ЧЕТЫРЕ разных

Письменность и рукописная книга

Письменность и рукописная книга Средневековая письменность заимствовала античную систему знаков, используемую при письме во всей Римской империи, и делившуюся на каллиграфическое капитальное письмо и обычную наклонную и спонтанную письменность. В период Высокого

8.3.6. КОНЕЦ ОПРИЧНИНЫ И РАЗГРОМ ЗАХАРЬИНЫХ В XVI ВЕКЕ. ПОЧЕМУ РОМАНОВЫ ИСКАЗИЛИ РУССКУЮ ИСТОРИЮ В XVII ВЕКЕ

8.3.6. КОНЕЦ ОПРИЧНИНЫ И РАЗГРОМ ЗАХАРЬИНЫХ В XVI ВЕКЕ. ПОЧЕМУ РОМАНОВЫ ИСКАЗИЛИ РУССКУЮ ИСТОРИЮ В XVII ВЕКЕ Знаменитая опричнина кончается московским разгромом 1572 года. В это время громят саму опричнину. Наш анализ этих событий см. в [нх6а], т.1, с. 300–302. Как показывают документы,

Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы Русско-Монгольско—Ордынской старой династии с новой западной династией Романовых. Конец Русско-Монгольской Орды в XVII веке

Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы Русско-Монгольско—Ордынской старой династии с новой западной династией Романовых. Конец Русско-Монгольской Орды в XVII веке Согласно нашей гипотезе, весь период «Грозного» от 1547 до 1584 годов естественным образом делится на

5. Что означало слово «Сибирь» в XVII веке Подмена названия «Сибирь» после разгрома Пугачева Перемещение границ между Санкт-Петербургской романовской Россией и Тобольской Московской Тартарией в XVIII веке

5. Что означало слово «Сибирь» в XVII веке Подмена названия «Сибирь» после разгрома Пугачева Перемещение границ между Санкт-Петербургской романовской Россией и Тобольской Московской Тартарией в XVIII веке В наших книгах по хронологии мы неоднократно говорили о том, что

21. Конец опричнины и разгром Захарьиных в XVI веке Почему Романовы исказили русскую историю в XVII веке

Книга печатная и рукописная

Книга печатная и рукописная Библиотеки царей и царевичей дома Романовых на протяжении XVII столетия росли как на дрожжах: если по описи 1634 года у Михаила Федоровича значилось всего 11 книг, умещавшихся в большой шкатулке, а к 1642 году их было 29, но по-прежнему почти

6.1.РУКОПИСНАЯ КНИГА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

6.1.РУКОПИСНАЯ КНИГА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Восстание рабов, кризис и падение рабовладельческого строя привели к оскудению центров культуры и к уничтожению массы книг. В эпоху раннего Средневековья Европа вернулась к временам первобытной дикости. Сохранились немногочисленные

8.1. КНИГА В ЕВРОПЕ И НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В XVII ВЕКЕ

8.1. КНИГА В ЕВРОПЕ И НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В XVII ВЕКЕ XVII век с его усилением политической борьбы, век надвигающихся революций и демократизации общества потребовал выпуска большего количества дешевых изданий.Если в XVI веке основную массу книг

11.3. РУКОПИСНАЯ КНИГА ДРЕВНЕЙ РУСИ В ХIII–ХV ВЕКАХ

11.3. РУКОПИСНАЯ КНИГА ДРЕВНЕЙ РУСИ В ХIII–ХV ВЕКАХ Специфику развития книги в ХIII–ХV веках определяло несколько обстоятельств.Во–первых, стремление к возрождению погибших книжных богатств: вначале как необходимость воссоздания книжных фондов храмов, монастырей, без

15.3. РУКОПИСНАЯ КНИГА XVIII ВЕКА

15.3. РУКОПИСНАЯ КНИГА XVIII ВЕКА Развитие светского книгопечатания в XVIII веке не уничтожило традиционного рукописного способа создания книги. Сохранение и развитие рукописной книги было обусловлено официальным характером книгоиздания, не зависящим от читательских

Кусков В.В.: История древнерусской литературы

Литература второй половины XVII века

Литература второй половины XVII века

Бытовые повести

Процесс пробуждения сознания личности находит отражение в появившемся во второй половине XVII в. новом жанре — бытовой повести. Его появление связано с новым типом героя, заявившего о себе как в жизни, так и в литературе. В бытовой повести ярко отразились изменения, происшедшие в сознании, морали и быте людей, та борьба «старины» и «новизны» переходной эпохи, которая пронизывала все сферы личной и общественной жизни.

«Повесть о Горе и Злочастии». Одним из выдающихся произведений литературы второй половины XVII в. является «Повесть о Горе и Злочастии». Центральная тема повести —тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью.

Вступление к повести придает этой теме общечеловеческое обобщенное звучание. Библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы трактуется здесь как непокорность, неповиновение первых людей воле создавшего их Бога. Источник этого неповиновения — не дьявол-искуситель, как толковала Библия, а сам человек, его сердце «несмысленное и неуимчивое». Такая трактовка библейского сюжета говорит о новом миропонимании, сложившемся у автора: причина преступления человеком заповеди смирения, покорности — в нем самом, в его характере, а не результат воздействия потусторонних сил.

Основу сюжета повести составляет трагическая история жизни Молодца, отвергнувшего родительские наставления и пожелавшего жить по своей воле, «как ему любо». Появление обобщенно-собирательного образа представителя молодого поколения своего времени было явлением весьма примечательным и новаторским. В литературу на смену исторической личности приходит вымышленный герой, в характере которого типизированы черты целого поколения переходной эпохи.

Молодец вырос в патриархальной купеческой семье, окруженный неусыпными заботами и попечением любящих родителей. Однако он рвется на свободу из-под родного крова, жаждет жить по своей воле, а не по родительским наставлениям. Постоянная опека родителей не научила Молодца разбираться в людях, понимать жизнь, и он платится за свою доверчивость, за слепую веру в святость уз дружбы. Губит его «царев кабак». Но Молодец не сдается, он не несет свою повинную голову в родительский дом, он хочет доказать свою правоту, отправляясь во «чужу страну, далъну, незнаему». Личный опыт убедил его, что без совета «добрых людей» жить нельзя. И смиренно выслушав их наставления, Молодец «учал. жити умеючи»: «. от великого разума наживал он живота болшы старова».

Причиной дальнейших злоключений героя является его характер. Губит Молодца похвальба своим счастьем и богатством «. а всегда гнило слово похвальное»,— морализует автор). С этого момента в повести появляется образ Горя, которое, как и в народных песнях, олицетворяет трагическую участь, судьбу, долю человека. Этот образ раскрывает также внутреннюю раздвоенность, смятенность души героя, его неуверенность в своих силах.

В сознании Молодца еще живучи традиционные представления. Так, он не может преодолеть старого взгляда на женщину как на «сосуд дьявола», источник всех бед и злоключений мужчины; сохраняет он верность и религиозным верованиям своих отцов. Не поверив коварным советам Горя, Молодец, однако, не в силах ослушаться этих же советов, когда они исходят от архангела Гавриила, облик которого приняло Горе.

В советах, которые дает Молодцу Горе, легко обнаружить тягостные раздумья самого героя над жизнью, над неустойчивостью своего материального благополучия.

Повесть подчеркивает, что причиной разорения Молодца становится «царев кабак», где герой оставляет «свои животы» и меняет «платье гостиное» на «гуньку кабацкую». Так «гостиный сын» превращается в бездомного бродягу, пополняя многочисленную армию «гулящих людей», странствующих по градам и весям Руси. Ярко рисуются картины «наготы и босоты безмерной», в которых звучат мотивы протеста неимущего класса против социальной несправедливости, против злой доли.

В правдивом изображении процесса образования деклассированных элементов общества — большое социальное значение повести.

«Добрые люди» сочувствуют участи Молодца, советуют ему вернуться под родительский кров и попросить прощения. Однако теперь уже Горе не желает отпускать свою жертву. Оно упорно и неотступно преследует Молодца, издеваясь над всеми его попытками убежать от своей «злочастной доли». Идя с Молодцом «под руку», Горе «научает» его «богато жить —убити и ограбить». Это и заставляет Молодца вспомнить «спасенный путь» и уйти в монастырь. Для героя и автора повести монастырь является отнюдь не идеалом праведной жизни, а последней возможностью спастись от своей злочастной доли.

Автор сочувствует герою и в то же время показывает его трагичность. Освященному веками традиционному бытовому укладу он не может противопоставить ничего, кроме своего стремления к свободе.

В повести резко противопоставлены два типа отношения к жизни, два миропонимания: с одной стороны, родителей и «добрых людей» — большинства, стоящего на страже «домостроевской» общественной и семейной морали; с другой стороны,— Молодца, воплощающего стремление нового поколения к свободной жизни.

Следует отметить, что наставления родителей и советы «добрых людей» касаются лишь самых общих практических вопросов поведения человека и лишены религиозной дидактики.

Судьба Молодца излагается в форме его жития, но повесть уже не имеет ничего общего с традиционной агиографией. Перед нами типично светская бытовая биографическая повесть.

Автор в совершенстве владеет поэтикой фольклора, его образной системой, формами былинного стиха. Образ доброго Молодца, «нагого, босого», «лыком подпоясанного» Горя, эпическая картина пира, песенная символика эпизода преследования Горем Молодца — все это находит прямое соответствие и в эпической народной поэзии, и в лирических песнях о Горе.

«Повесть о Савве Грудцыне». Тематически к «Повести о Горе и Злочастии» близка «Повесть о Савве Грудцыне», созданная в 70-е годы XVII в. В этой повести также раскрывается тема взаимоотношений двух поколений, противопоставляются два типа отношений к жизни. Основа сюжета — жизнь купеческого сына Саввы Грудцына, полная тревог и приключений. Повествование о судьбе героя дается на широком историческом фоне. Юность Саввы протекает в годы «гонения и мятежа великого», т. е в период борьбы русского народа с польской интервенцией; в зрелые годы герой принимает участие в войне за Смоленск в 1632—1634 гг. В повести упоминаются исторические личности: царь Михаил Федорович, боярин Стрешнев, воевода Шеин, сотник Шилов; да и сам герой принадлежит к известной купеческой семье Грудцыных-Усовых. Однако главное место в повести занимают картины частной жизни.

В юности Савва, отправленный отцом по торговым делам в город Орел Соликамский, предается любовным утехам с женой друга отца Бажена Второго, смело попирая святость семейного союза и святость дружбы. В этой части повести центральное место отводится любовной интриге и делаются первые попытки изобразить любовные переживания человека. Опоенный любовным зелием, изгнанный из дома Бажена, Савва начинает терзаться муками любви: «И се начат яко пеки огнь горети в сердце его. начат сердцем тужити и скорбети по жене оной. И нача от великим туги красота лица его увядати и плоть его истончеватися». Чтобы рассеять свою скорбь, утолить сердечную тоску, Савва идет за город, на лоно природы.

Автор сочувствует Савве, осуждает поступок «злой и неверной жены», коварно прельстившей его. Но этот традиционный мотив прельщения невинного отрока приобретает в повести реальные психологические очертания.

Вводится в повесть и средневековый мотив союза человека с дьяволом: в порыве любовной скорби Савва взывает к помощи дьявола, и тот не замедлил явиться на его зов в образе юноши. Он готов оказать Савве любые услуги, требуя от него лишь дать «рукописание мало некое» (продать свою душу). Герой исполняет требование беса, не придав этому особого значения, и даже поклоняется самому Сатане в его царстве, дьявол, приняв образ «брата названого», становится преданным слугою Саввы.

Идейно-художественная функция образа беса в повести близка функции Горя в «Повести о Горе и Злочастии». Он выступает воплощением судьбы героя и внутренней смятенности его молодой и порывистой души. При этом образ «названого брата», который принимает в повести бес, близок народной сказке.

С помощью «названого брата» Савва вновь соединяется со своей возлюбленной, спасается от гнева родительского, переносясь со сказочной быстротой из Орла Соликамского на Волгу и Оку. В Шуе «брат названый» обучает Савву воинскому артикулу, затем помогает ему в разведке укреплений Смоленска и в поединках с тремя польскими «исполинами».

Если в эпизодах, изображающих юность героя, на первый план выдвинута любовная интрига и раскрывается пылкая, увлекающаяся натура неопытного юноши, то в эпизодах, повествующих о зрелых годах Саввы, на первый план выступают героические черты его характера: мужество, отвага, бесстрашие. В этой части повести автор удачно сочетает приемы народной эпической поэзии со стилистическими приемами воинских повестей.

В последней части повести, описывая болезнь Саввы, автор широко использует традиционные демонологические мотивы: в «храмину» к больному великой толпой врываются бесы и начинают его мучить: «. ово о стену бия, ово о помост с одра его пометая, ово же храплением и пеною давляше и всякими различными томленми мучаше его». В этих «бесовских мучениях» нетрудно обнаружить характерные признаки падучей болезни. Узнав о мучениях Саввы, царь посылает к нему двух «караульщиков» оберегать от бесовских терзаний.

Развязка повести связана с традиционным мотивом «чудес» богородичных икон: Богородица своим заступничеством избавляет Савву от бесовских мучений, взяв предварительно с него обет уйти в монастырь. Исцелившись, получив назад свое заглаженное «рукописание», Савва становится монахом. При этом обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении всей повести Савва остается «юношей».

«Повести о Горе и Злочастии», обобщает черты молодого поколения, стремящегося сбросить гнет вековых традиций, жить в полную меру своих удалых молодецких сил.

Образ беса дает возможность автору повести объяснить причины необыкновенных удач и поражений героя в жизни, а также показать мятущуюся душу молодого человека с его жаждой бурной и мятежной жизни, стремлением сделаться знатным.

В стиле повести сочетаются традиционные книжные приемы и отдельные мотивы устной народной поэзии. Новаторство повести состоит в ее попытке изобразить обыкновенный человеческий характер в обыденной бытовой обстановке, раскрыть сложность и противоречивость характера, показать значение любви в жизни человека. Вполне справедливо поэтому ряд исследователей рассматривает «Повесть о Савве Грудцыне» в качестве начального этапа становления жанра романа. 3

«Повесть о Фроле Скобееве». Если герои повестей о Горе и Злочастии и Савве Грудцыне в своем стремлении выйти за пределы традиционных норм морали, бытовых отношений терпят поражение, то бедный дворянин Фрол Скобеев, герой одноименной повести, уже беззастенчиво попирает этические нормы, добиваясь личного успеха в жизни: материального благополучия и прочного общественного положения. Худородный дворянин, вынужденный добывать средства к существованию частной канцелярской практикой «ябедника» (ходатая по делам), Фролка Скобеев делает девизом своей жизни «фортуну и карьеру». «Или буду полковник, или покойник!»—заявляет он. Ради осуществления этой цели Скобеев не брезгует ничем. Он неразборчив в средствах и пускает в ход подкуп, обман, шантаж. Для него не существует ничего святого, кроме веры в силу денег. Он покупает совесть мамки, соблазняет дочь богатого стольника Нардина-Нащокина Аннушку, затем похищает ее, разумеется с согласия Аннушки, и вступает с ней в брак. Хитростью и обманом супруги добиваются родительского благословения, потом полного прощения и отпущения своей вины. Отец Аннушки, спесивый и чванливый знатный стольник, в конце концов вынужден признать своим зятем «вора, плута» и «ябедника» Фролку Скобеева, сесть с ним за один стол обедать и «учинить» своими наследником.

Повесть является типичной плутовской новеллой. Она отразила начало процесса слияния бояр-вотчинников и служилого дворянства в единое дворянское сословие, процесс возвышения новой знати из дьяков и подьячих, приход «худородных» на смену «стародавних, честных родов».

Резкому сатирическому осмеянию подвергнуты в повести боярская гордость и спесь: знатный стольник бессилен что-либо предпринять против «захудалого» дворянина и вынужден примириться с ним и признать своим наследником. Все это дает основание полагать, что повесть возникла после 1682 г., когда было ликвидировано местничество.

Автор не осуждает своего героя, а любуется его находчивостью, ловкостью, пронырливостью, хитростью, радуется его успехам в жизни и отнюдь не считает поступки Фрола постыдными.

человека определяются не волею божества, беса, а его личными качествами и сообразуются с теми обстоятельствами, в которых этот человек действует.

Примечателен в повести также образ Аннушки. Она заявляет о своих правах выбирать себе суженого, смело нарушает традиции, активно участвует в организации побега из родительского дома; легко соглашается на притворство и обман, чтобы вновь вернуть благосклонность одураченных отца и матери.

Таким образом, судьба героев повести отражает характерные общественные и бытовые явления конца XVII в.: зарождение новой знати и разрушение традиционного бытового уклада.

Судьба героя, добившегося успеха в жизни, напоминает нам судьбы «полудержавного властелина» Александра Меншикова, графа Разумовского и других представителей «гнезда птенцов петровых».

Автор «Повести о Фроле Скобееве», очевидно, подьячий, мечтающий, подобно своему герою, выйти «в люди», достигнуть прочного материального и общественного положения. Об этом свидетельствует стиль повести, пересыпанный канцеляризмами: «иметь место жительства», «возыметь обязательное любление к оной Аннушке» и т. п. Эти обороты перемежаются с архаическими выражениями книжного стиля и просторечиями, особенно в речах героев, а также варваризмами, широко хлынувшими в это время в литературный и разговорный язык («квартера», «корета», «банкет», «персона» и т. п.).

Автор хорошо владеет мастерством непосредственного свободного рассказа. И. С. Тургенев высоко оценил повесть, назвав ее «чрезвычайно замечательной вещью». «Все лица превосходны, и наивность слога трогательна»,—писал он.

Впоследствии повесть привлекала к себе внимание писателей XVIII и XIX вв.: в 80-х годах ХУГД в. Ив. Новиков на ее основе создал «Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным». Н. М. Карамзин использовал этот сюжет в повести «Наталья — боярская дочь»; в 60-х годах XIX в. драматургом Д. В. Аверкиевым была написана «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве», а в середине 40-х годов XX в. советский композитор Т. Н. Хренников создал комическую оперу «Фрол Скобеев» или «Безродный зять».

«Повесть о Карпе Сутулове». Эта повесть является связующим звеном жанра бытовой и сатирической плутовской новеллы. В этом произведении сатира начинает занимать преобладающее место. Сатирическому обличению подвергается распутное поведение духовенства и именитого купечества. Повествование о незадачливых любовных похождениях архиепископа, попа и купца приобретает черты тонкой политической сатиры. Осмеивается не только поведение «верхов» общества, но и ханжество, лицемерие религии, дающей «право» церковникам грешить и «отпускать» прегрешения.

Глава светской власти города — воевода легко прощает «неразумие» архиепископа, попа и «гостя», не преминув, однако, за свое «прощение» взять с них колоссальную мзду: «с гостя пять сот», с попа «тысящу», а с архиепископа «тысящу пятьсот рублев», разделив эти деньги пополам с женою Карпа Сутулова.

Героиней повести является энергичная, умная и хитрая женщина — купеческая жена Татьяна. Ее не смущают непристойные предложения купца, попа и архиепископа, и она старается извлечь из них максимальную выгоду. Благодаря своей находчивости и уму Татьяна сумела и супружескую верность соблюсти, и капитал приобрести, за что и была удостоена похвалы мужа — купца Карпа Сутулова.

Весь строй повести определяется народной сатирической антипоповской сказкой: неторопливость и последовательность повествования с обязательными повторами, фантастически сказочные происшествия, острый сатирический смех, обличающий именитых незадачливых любовников, обнаруженных в сундуках в «единых срачицах». Повесть также типологически близка новеллам Боккаччо. Ее мотивы использовал Н. В. Гоголь в «Ночи перед Рождеством».

Сатирическое изображение развратных нравов духовенства и купечества сближает «Повесть о Карпе Сутулове» с произведениями демократической сатиры второй половины XVII в.

Демократическая сатира

Одним из самых примечательных явлений литературы второй половины XVII в. является оформление и развитие сатиры как самостоятельного литературного жанра, что обусловлено спецификой жизни того времени.

Образование «единого всероссийского рынка» во второй половине XVII в. привело к усилению роли торгово-ремесленного населения городов в экономической и культурной жизни страны. Однако в политическом отношении эта часть населения оставалась бесправной и подвергалась беззастенчивой эксплуатации, гнету. На усиление гнета посад отвечал многочисленными городскими восстаниями, способствовавшими росту классового самосознания. Появление демократической сатиры явилось следствием активного участия посадского населения в классовой борьбе.

Таким образом, русская действительность «бунташного» XVII столетия и была той почвой, на которой возникла сатира. Социальная острота, антифеодальная направленность литературной сатиры сближали ее с народной устно-поэтической сатирой, которая служила тем неиссякаемым источником, откуда черпала она свои художественно-изобразительные средства.

Сатирическому обличению подвергались существенные стороны жизни феодального общества: несправедливый и продажный суд; социальное неравенство; безнравственная жизнь монашества и духовенства, их лицемерие, ханжество и корыстолюбие; «государственная система» спаивания народа через «царев кабак».

Обличению системы судопроизводства, опиравшейся на Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., посвящены повести о Шемякином суде и о Ерше Ершовиче.

«Повесть о Шемякином суде». В «Повести о Шемякином суде» объектом сатирического обличения выступает судья Шемяка, взяточник и крючкотвор. Прельщенный возможностью богатого «посула», он казуистически толкует законы. Формально обвинив ответчика, «убогого» (бедного) крестьянина, Шемяка применяет к нему ту возмездную форму наказания, которая предусматривалась Уложением 1649 г. Судья не допустил никаких отступлений от юридических норм, но своим решением поставил «истцов» — богатого крестьянина, попа и горожанина — в такое положение, что они вынуждены откупаться от «убогого», чтобы тот не требовал выполнения постановления суда.

Решение суда ставит в смешное положение и богатого крестьянина, наказанного за свою жадность, и попа, оказывающегося в положении обманутого мужа.

Над миром жадности, корысти, судебного произвола торжествует бедняк. Благодаря уму и находчивости «убогий» добивается оправдания на суде: положив за пазуху завернутый в платок камень, «убогий» показывал его судье при разбирательстве каждого иска. Если бы решение судьи было не в его пользу, то, несомненно, камень полетел бы в голову Шемяки. Поэтому, когда судья узнает, что вместо богатого посула бедняк держал за пазухой камень, он начал «бога хвалити, что по нем судил».

Так бедняк торжествует над сильными мира сего, «правда» торжествует над «кривдой» благодаря жадности лихоимного судьи.

Художественный строй повести определяется русской сатирической народной сказкой о неправедном судье и волшебной сказкой о «мудрых отгадчиках» — быстрота развития действия, неправдоподобное нагнетание преступлений, которые совершает «убогий», комизм положения, в котором оказываются судья и истцы. Внешне беспристрастный тон повествования в форме «судебной отписки» заостряет сатирическое звучание повести.

«Повесть о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове». Ярким сатирическим изображением практики воеводского суда, введенного в 60—80-х годах XVII столетия, является повесть о Ерше Ершовиче, дошедшая до нас в четырех редакциях. Первая, старшая, редакция более полно отразила социальные противоречия эпохи.

Повесть изображает одно из характерных явлений своего времени — земельную тяжбу, которую ведут крестьяне — «божии сироты» Лещ и Голавль и «лихой человек», «ябедник», «разбойник», «боярский сын Ерш».

Лещ и Голавль предъявляют свои исконные права на Ростовское озеро, насильственно отнятое у них Ершом, о чем и бьют челом великим судьям «боярину» Осетру, Белуге и воеводе Сому.

Отвергая предъявленный иск, Ерш не только пытается доказать законность своих прав на владение захваченными землями, но и предъявляет встречный иск, заявив, что Лещ и Голавль были у его отца «в холопех». Таким образом, Ерш не только снимает иск (холопы не имели юридических прав), но и пытается превратить свободных крестьян в своих холопов.

В то же время автор показывает превосходство Ерша над неповоротливостью, тупостью и жадностью его судей, в частности Осетра, который едва не поплатился жизнью за свою жадность и доверчивость. Насмешка над решением суда звучит и в одной из концовок второй редакции. Ерш, выслушав приговор, заявляет, что судьи судили не по правде, а по мзде, и, плюнув им в глаза, он «скочил в хворост: только того Ерша и видели». Таким образом, объектом сатирического обличения в повести является не только «лихой человек» Ерш, но и его именитые судьи.

Разоблачается в повести система подкупа, царящая в суде. Так, Мень (налим), не желая идти понятым, «Окуню приставу сулит посулы великие и рече: «Господине Окуне! аз не гожуся в понятых быть: брюхо у меня велико — ходить не могу, а се глаза малы, далеко не вижу, а се губы толсты — пред добрыми людьми говорить не умею».

Повесть представляет собой первый образец литературной иносказательной сатиры, где действуют рыбы в строгом соответствии со своими свойствами, но их отношения —это зеркало отношений человеческого общества. Автор использует образы народной сказки о животных, сатирически заостряя их социальное звучание. Сатирическое обличение усиливается удачно найденной формой делового документа—«судного списка», протокольного отчета о судебном заседании. Соблюдение формул канцелярского языка и их несоответствие содержанию придают повести яркую сатирическую выразительность.

«Драгоценнейшими историческими документами» 4 назвал эту повесть и «Повесть о Шемякином суде» В. Г. Белинский, видевший в них яркое отражение особенностей русского национального ума с его тонкой иронией и насмешливостью.

«Калязинская челобитная». Большое место в сатирической литературе XVII в. занимает антиклерикальная тема. Корыстолюбие, жадность попов разоблачаются в сатирической повести «Сказание о попе Савве», написанной рифмованными виршами.

Ярким обличительным документом, изображающим быт и нравы монашества, является «Калязинская челобитная». Монахи удалились от мирской суеты вовсе не для того, чтобы, умерщвляя свою плоть, предаваться молитве и покаянию. За стенами монастыря скрывается сытая и полная пьяного разгула жизнь. Объектом сатирического обличения повесть избирает один из крупнейших монастырей Руси — Калязинский мужской монастырь, что позволяет автору раскрыть типичные черты жизни русского монашества XVII в.

В форме слезной челобитной жалуются монахи архиепископу тверскому и кашинскому Симеону на своего нового архимандрита — настоятеля монастыря Гавриила. Используя форму делового документа, повесть показывает несоответствие жизненной практики монашества требованиям монастырского устава. Нормой жизни иноков стало пьянство, чревоугодие и разврат, а не пост и молитва. Поэтому и возмущены монахи новым архимандритом, который круто меняет заведенные ранее «порядки» и требует строгого соблюдения устава. Они жалуются, что новый архимандрит не дает им покоя,«велит нам скоро в церковь ходить и нас, богомольцев твоих, томить; а мы, богомольцы твои, круг ведра без порток, в одних свитках, в кельях сидим, не поспеть нам ночью в девять ковшей келейного правила исправить и взвар с пивом в ведра испорознить, чтобы сверху до дна сдуть пенку. » Возмущены монахи и тем, что Гавриил начал строго блюсти их нравственность. «По его же архимандритовому приказу у монастырских ворот поставлен с шелепом кривой Фалалей, нас, богомольцев твоих, за ворота не пускает, в слободы ходить не велит — скотья двора посмотреть, чтобы телят в стан загнать, и кур в подпол посажать, коровницам благословеньяподат ь».

Обличается и формальное благочестие монахов, которые недовольны тем, что их заставляют ходить в церковь и творить молитвы. Они жалуются, что архимандрит «казны не бережет, ладану и свеч много жжет, и тем, он, архимандрит, церковь запылил, кадилы закоптил, а нам, богомольцам твоим, выело очи, засадило горлы». Сами же монахи готовы вовсе не ходить в церковь: «. ризы и книги в сушило вынесем, церковь замкнем, а печать в лубок загнем».

Не прошел сатирик и мимо социальной розни, которая характерна была для монастырской братии: с одной стороны, клирошане, низшая братия, а с другой —правящие верхи во главе с архимандритом.

В челобитной звучит требование немедленной замены архимандрита человеком, гораздым «лежа вино да пиво пить, а в церковь не ходить», а также прямая угроза восстать против своих притеснителей. За внешним балагурством пьяных монахов в повести скрыта народная ненависть к монастырям, к церковным феодалам. Основным средством сатирического обличения является язвительная ирония, скрытая в слезной жалобе челобитчиков.

«Повесть о Куре и Лисице». В аллегорических образах русской народной сказки о животных обличает лицемерие и ханжество попов и монахов, внутреннюю фальшь их формального благочестия «Повесть о Куре и Лисице». В хитрой, лицемерной ханже Лисе нетрудно узнать типичного священнослужителя, который елейными «божественными словесами» которые причинил ей Кур, помешав опустошить курятник.

Все это свидетельствовало о развитии общественного сознания, духа критицизма, который начинает овладевать умом человека, стремящегося проверить христианские догмы.

«Повесть о бражнике». На смелой антитезе — «бражник» и пребывающие в раю «святые» — построена «Повесть о бражнике». Эта повесть показывает нравственное превосходство пьяницы над «праведниками». Райского блаженства удостоены трижды отрекавшийся от Христа апостол Петр, убийца первомученика Стефана апостол Павел, прелюбодей царь Давыд, грешник, извлеченный богом из ада, царь Соломон, убийца Ария святитель Николай. Противопоставленный им бражник уличает святых в преступлениях, а сам он никаких преступлений не совершал: никого не убивал, не прелюбодействовал, не отрекался от Бога, а, наоборот, за каждой рюмкой Христа прославлял.

Даже стремление «святых» не пустить к себе в рай «бражника» он расценивает как акт нарушения евангельской заповеди любви: «А вы с Лукою написали во Евангелии: друг друга любляй; а бог всех любит, а вы пришельца ненавидите!», — смело говорит он Иоанну. «Иоанне Богослове! либо руки своем отпишись, либо слова отопрись!» И припертый к стене Иоанн вынужден признать: «Ты ecu наш человек, бражник; вниди к нам в рай!» А в раю бражник занимает самое лучшее место, к которому «святители» и подступиться не смели.

В забавной шутке, сказочной ситуации звучит гневная сатира на церковь и церковный догмат почитания святых.

«Праздник кабацких ярыжек». На параллели пьяница —христианский мученик построена сатирическая повесть «Праздник кабацких ярыжек», или «Служба кабаку». Повесть обличает «государственную систему» организации пьянства через «царев кабак». В целях пополнения государственной казны в середине XVII в. была введена монополия на производство и продажу спиртных напитков. Вся страна была покрыта сетью «царевых кабаков», во главе которых стояли «целовальники», прозванные так потому, что давали клятву — целовали крест — «бес».

«Царев кабак» стал источником настоящего народного бедствия. Пользуясь своими правами, «целовальники» беззастенчиво спаивали и грабили трудовой народ. Поэтому обличение кабака в повести приобретало особую остроту и актуальность.

Повесть не дает религиозно-моралистической оценки пьянства, а нападая на «царев кабак», обличает его как «непотребного учителя» и «христианских душ грабителя». Использованная форма церковной службы (малой и большой вечерни) в честь «трех слепителей вина и пива и меда, христианских лупителей и человеческих разумов пустотворцев» позволяет автору повести свободно развивать свою тему. Он проклинает «царев кабак» — «дому разорителя», причину «неистощимым нищеты», злого «учителя», ведущего человека к «наготе и босоте». Обличая «царев кабак», повесть изливает свой гнев на тех, кто способствует развитию пьянства, т. е. на правящие верхи. Автор предостерегает от пьянства, которое приносит одни беды и несчастья, лишает людей человеческого облика, нравственного достоинства.

Едкая ирония создается путем несоответствия торжественной формы церковных гимнов, песнопений, воспеваемых в них предметов — «царевым кабакам». Автор с иронией говорит о «новых мучениках», пострадавших от кабака, и завершает повесть житием пьяницы. Используя форму церковного проложного жития, автор показывает страшную картину нравственного падения человека и с иронией говорит: «Аще бы такия беды Бога ради терпели, воистину бы были новые мученики, их же бы достойно память их хвалити».

Демократическая сатира затронула существенные стороны феодально-крепостнического общества, и ее развитие шло рука об руку с развитием народной сатиры. Общая идейная направленность, четкий классовый смысл, отсутствие отвлеченного морализирования сближало литературную сатиру с сатирой народной, что способствовало переходу сатирических повестей в фольклор.

Опираясь на опыт народной сатиры, литературная сатира часто использовала формы деловой письменности («судное дело», судебная отписка, челобитная), церковной литературы (церковная служба, житие). Основными средствами сатирического обличения являлись пародия, преувеличение, иносказание. В безымянных героях сатирических повестей давалось широкое художественное обобщение. Правда, герои еще лишены индивидуальных черт, это лишь собирательные образы той социальной среды, которую они представляют. Но они были показаны в будничной повседневной обстановке, их внутренний мир раскрывался впервые в сатирических характерах.

Обличая непорядки феодально-крепостнического строя, демократическая сатира не могла, однако, указать пути их устранения.

Демократическая сатира XVII в. сделала огромный шаг на пути сближения литературы с жизнью и заложила основы сатирического направления, которое развивалось в русской литературе XVIII в. и достигло небывалых вершин в XIX в.

Повести о начале Москвы. Во второй половине XVII в. историческая повесть постепенно утрачивает историзм, приобретая характер любовно-приключенческой новеллы, которая служит затем основой для развития авантюрно-приключенческого любовного романа. Главное внимание переносится на личную жизнь человека, возникает интерес к морально-этическим, бытовым вопросам.

Показательны в этом отношении повести о начале Москвы, которые С. К. Шамбинаго разделяет на три вида: хронографическую повесть, новеллу и сказку. Исторической основой этих повестей явилось сказание об убиении Андрея Боголюбского в 1174 г., переработанное в XVI в. при включении его в состав Никоновского летописного свода и Степенной книга. Здесь были усилены агиографическая характеристика князя и отрицательная оценка его убийц, «окаянных» Кучковичей.

Хронографическая повесть о начале Москвы еще сохраняет известную историчность: здесь основание Москвы связывается с Юрием Долгоруким, который создал город на месте сел убитого им боярина Степана Кучки, а его сыновей и дочь Улиту отослал во Владимир к сыну Андрею. Став женой Андрея, Улита, одержимая похотью, возглавляет заговор против благочестивого мужа и вместе со своими братьями убивает его.

Повесть-новелла уже полностью утрачивает историзм. Основание Москвы приписывается князю Андрею Александровичу и отнесено к 17 июня 1291 г. (указанием «точных» дат автор стремится подчеркнуть «историзм» своей повести). Основное внимание уделяется интриге, связанной с преступной любовью жены суздальского князя Даниила Александровича (в действительности младший сын Александра Невского был московским князем с 1272 по 1303 г.) Улиты к двум юным сыновьям боярина Кучки.

Новым в повести-новелле является не только ее сюжет, построенный на любовной интриге, но и стремление показать психологическое состояние Кучковичей. Они пребывают «в сетовании и в печали и в скорби велицей» в связи с тем, что упустили князя Даниила «жива», и начинают раскаиваться в содеянном. Только вдохновленные Улитой, рассказавшей им тайны мужа, они, вновь «злаго ума наполнишася», совершают убийство. В страхе и трепете бегут Кучковичи из Суздаля, узнав о походе на них Андрея.

В стиле повести тесно переплетаются традиции книжной и народно-сказовой манеры повествования. С последней связано наличие рифмованных фраз:

«Почему было бы на Москве царством быти

и кто знал, что Москве государством слыти».

Обращаясь к боярину Кучке, князь Даниил говорит:

«Аще не даси сыновей своих мне во двор,

И аз на тя войною прииду и тебе мечем побью,

а села твои красныя огнем пожгу».

В повести-сказке уже полностью отсутствуют какие-либо намеки на исторические события. Ее герой—Даниил Иванович, который основывает Крутицкий архиерейский дом. 7

Повесть об основании Тверского Отроча монастыря. Превращение исторической повести в любовно-приключенческую новеллу можно-проследить на примере «Повести об основании Тверского Отроча монастыря». Ее герой — княжеский слуга отрок Григорий, уязвленный любовью к дочери пономаря Ксении. Заручившись согласием отца Ксении и князя на брак, Григорий радостно готовится к свадьбе, но «божиим изволением» «великою кручиною одержим бысть», снимает с себя «княжее платье и порты», переодевается в платье крестьянское и уходит в лес, где «хижу себе постави и часовню».

Основной причиной, заставившей Григория бежать «в пустынные места» и основать там монастырь, является не благочестивое стремление посвятить себя богу, как это было ранее, а неразделенная любовь.