что девять сороков что четыре девяноста одно

Что девять сороков что четыре девяноста одно

О слове-числительном СОРОК или почему мы так говорим.

В других славянских языках число 40 передаётся сочетанием числительных четыре и десять, например, болгарское четиридесет.

Когда-то аналогично устроенное числительное было и в восточнославянских языках, но его вытеснило из общего употребления слово сорок.

40 — восьмиугольное число, сумма первых четырёх пятиугольных чисел

Происхождение числительного «сорок» в русском языке

По этой версии считается, что русское числительное «сорок», не образованное по правилам других количественных числительных (два+дцать, три+дцать и т. д.), использовалось восточными славянами для обозначения мешка или рубахи (предполагается также, что «сорок» — это мужской род от слова «сорочка» в смысле «исподняя рубашка»), в котором содержалось сорок (древнее «четыре десяте») шкурок соболя, куницы и др.

Один сорок — мешок с четырьмя десятками шкурок. Позже слово «сорок» вытеснило первоначальное «четыре десяте» и стало использоваться как самостоятельная счётная единица в так называемом счёте «по сорокам». Например, существовали и широко применялись сорокавёдерные бочки, 1/40 часть ведра именовалась «сороко«. В итоге сформировалось выражение «сорок сороков», которое образно указывало на большое, несчётное количество чего-либо.

«Встарь вели счет у нас сороками и девяностами», — этой поговорке, приведенной в Словаре В. Даля, вполне соответствует другая, не менее характерная: «Что девять сороков, что четыре девяноста — одно». Следы отразившейся здесь счетной традиции представляют немалый интерес, поскольку ее истоки восходят к далекой древности, к дохристианскому солнечному календарю. Историческая наука давно доказала существование у восточных славян солнечного летосчисления.

Даже при беглом взгляде понятно, что «девять сороков» или «четыре девяноста» по архаическому календарю составляют 360 и равняются числу дней в году Древнего мира. Эта система счета была распространена у многих народов. (Возможно, именно отсюда идут и деление круга на 360° и древневавилонская шестидесятеричная система счисления.)

СОРОК — древнерусская единица счета, равна 40. Обычно употреблялась для учета мелких предметов и мехов (сорок сороков).

Сорок недель длится беременность человека.

Следовательно, мы можем на основе анализа дошедших до нас словесных выражений с достаточной достоверностью судить о реальных исторических событиях, произошедших в прошлом. И нам не потребуются официальные толкователи, достаточно будет здравого смысла, чтобы обрисовать картину в общих чертах.

Далее, «за тридевять земель, в тридесятом царстве». Снова Даль:

Девять ден, девять верст, как сокол летел!

Девятая пятница, или просто девятая, праздник св. Параскевы, в народе пятницы, на девятой неделе по Пасхе.

Девятины ж. мн. поминки в девятый день кончины.

Девятка ж. Арх. сосновая доска, идущая за границу, длиной 9 арш., шириной 9 д., толщиной 3 д. || Ниж.-кунг. местами земля делится на девятки, по полосе на девять душ.

Девятенька ж. твр. деляница, полоса земли на 30 душ.

Что девять сороков, что четыре девяноста, все одно. Встарь вели у нас счет сороками и девяностами.

Девять месяцев распределялись по трём сезонам: весна, осень, зима. Лета как определённого времени года не было, его ввели позже, при переходе на западную календарную систему при Романовых (предположительно Пётр I). Однако старая ещё долго имела хождение в народе, наверняка до сих пор в староверческих поселениях сохранилась.

Дней в неделе тоже девять: Понедельникъ (ПОсле Недели), Вторникъ, Третейникъ, Четверикъ, Пятница, Шестица, Седьмица, Осьмица, Неделя (НЕт ДЕЛ). Согласитесь, появляется хоть какая-то ясность, откуда всё это пошло.

Есть и упоминания в литературе, на этот раз Пётр Павлович Ершов:

Ну, Гаврило, в ту седьмицу

Отведем-ка их в столицу;

Там боярам продадим,

Деньги ровно поделим.

(Конек-Горбунок )

Вот осьмица уж прошла

и неделя подошла.

(Каменная чаша)

Sapienti Sat

В принципе, перечисленного вполне достаточно для вывода: русский народ в относительно недавнем прошлом пользовался иным календарём, в корне отличавшимся от нынешнего. Почему же в школах его не изучают, хотя бы кратко, ведь это и есть наша история? И есть ли вообще какая-либо официальная информация о нём? Как выясняется, нет. Полное замалчивание. Может где-то на специализированных курсах и изучают, мне о том неведомо.

Что касается Новой Хронологии, то настоятельно рекомендую всем заинтересованным проштудировать работу ВП СССР Провидение — не “алгебра”… (спасибо камраду start_p за ссылку)

Да, чтение потребует определённых усилий. Зато сколько лет жизни будет сэкономленно у нынешних адептов НХ, которые можно будет потратить на содержательные цели! Но и противники НХ, многие из которых по своей сути есть убеждённые приверженцы ныне господствующего исторического мифа, найдут для себя много интересного.

Ниже немного цитат из работы:

Из того, что написано А.Т.Фоменко и Г.В.Носовским по вопросу о религии и вероучениях, культовых ритуалах, складывается впечатление, что они принадлежат к той же категории неверующих Богу “богословов”, которые не идут в своем анализе далее формально ритуальных различий и тождества культов. А с текстами писаний, признаваемых священными в разных культах, знакомы по подсунутым им цитатам и пересказу их популяризаторами. Таинственность религии, как сокровенного диалога человека и Бога, их не интересует, даже при ритуальной и догматической дисциплинированности тех из них, кто считает себя верующими.

Как уже было показано при обсуждении вопроса об александрийской пасхалии, сопоставление различных календарных систем и переход из одной календарной системы в другую, не столь прост, как это многим может показаться. Тем не менее, хотя предметом исследований авторов анализируемых работ является сопоставительный анализ хронологий по данным региональных источников (пусть даже не на языках оригиналов, а по переводам и вторичным изложениям), но во всех их монографиях отсутствуют разделы, посвященные сопоставительному анализу, точности и принципам построения календарных систем, используемых в настоящее время и использовавшихся в прошлом в разных обществах. Это — грубая методологическая ошибка всего цикла работ.

Интеллигенция же в законе: культивирует ложные и извращенные общеидеологические воззрения (К.Маркс, Л.Д.Троцкий, А.Д.Сахаров, В.Листьев) и специализированные прикладные теории (К.Маркс в прошлом, а ныне Г.Х.Попов, А.Г.Аганбегян, Е.Т.Гайдар, С.Ю.Глазьев, А.Б.Чубайс — в экономике) — третий приоритет обобщенных средств управления; поддерживает в обществе исторические мифы, не соответствующие исторически реальному прошлому — второй приоритет (Д.С.Лихачев, И.Минц, А.И.Солженицын, Д.Волкогонов, Л.Н.Гумилёв);

Результаты, полученные А.Т.Фоменко и Г.В.Носовским, а тем более гипотетическая реконструкция ими исторического развития разных стран, народов, и человечества в целом — не разрешение проблем и неопределённостей исторической науки, унаследованных ею от прошлого, а открытие моря проблем, которые предстоит решить в будущем.

4 — 14 октября 1996 г.

Книга «Крылатые слова» (1899 г.) писателя и исследователя русского языка Максимова Сергея Васильевича (1831 – 1901).

Выставляя в первобытной старинной форме эту древнюю, ясную по смыслу и столь вразумительную для руководства в жизни, пословицу, останавливаем внимание собственно на цифре, которая рекомендуется ею.

Цифра семь никогда не служила народу единицею измерений, если не считать семисотных верст, которые, однако, в начале нынешнего столетия покинуты и законная мера версты определена в пятьсот сажен.

Между тем цифра семь является в счете так часто, что нельзя на ней не остановиться, и представляется такой подозрительной, туманной и необъяснимой, что невольно хочется признавать этот счет не народным, а чужим и приносным. К нему довелось прилаживаться, как прилаживались и пришлые обычаи к установившимся, крепким и коренным народным порядкам. Христианская вера принесла семь таинств, даров Св. Духа, вселенских соборов, смертных грехов, звезд в венце, мудрецов на свете, свечей в светильнике алтарном и запрестольном. Седьмой день в неделе указано отдавать Богу, и т. д.

Последний факт указал не только на важное значение цифры семь в старину, но и на влияние ее на судьбы научных мировых истин. Когда Галилей открыл спутников великана-Юпитера и по целым ночам, не отрываясь, любовался системой этой планеты, противники его не только не верили открытиям, но утверждали, что они невозможны. Ученое невежество говорило: «как в неделе семь дней, так и на небе семь планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) и больше быть не может. Соединение малого мира, представляемого человеком, с безграничным миром, вселенной, происходит, при помощи наших органов чувств, расположенных в семи отверстиях головы, а именно: два глаза, два уха, две ноздри и рот. Как нет более таких отверстий в голове, так точно не может быть и на небе более семи планет». За такую еретическую веру в систему Коперника, бывшую тогда в гонении, Галилея преследовали инквизиция и римский двор. В 1633 г. совет из семи кардиналов осудил его на заточение. Профессор три года должен был прочитывать еженедельно псалмы покаяния и на коленях, держа руки на св. писании, объявлять, что мнение о вращательном движении земли есть ересь; но четыре спутника Юпитера движутся вокруг него и в настоящее время так же точно и непрестанно.

Впоследствии оказалось, что у семи нянек дитя всегда без глазу, как и у этих семи совершенно слепых мудрецов мировая истина. Оказалось также, что у семи пастухов не стадо, и самые праведники (настоящие, а не эти самозванные словесные пастухи), осудившие гениального изобретателя телескопа, стали семь раз в день согрешать.

lsvsx

lsvsx

Всё совершенно иначе!

Истина где-то посередине. Так давайте подгребать к ней не теряя достоинства.

Версия историка про 9 дней в недели 40 дней в месяце

Солнечный календарь позволяет понять, почему в Древней Руси наряду с «девятой» почиталось число сорок. Гипотеза о том, как был упорядочен древнерусский солнечный календарь с девятидневной неделей и сорокадневными месяцами.

Автор статьи «Солнечное коло» выдвигает оригинальную гипотезу о том, что он был упорядочен принципиально иначе, чем современный календарь с семидневной неделей и двенадцатью месяцами.

По мнению Валерия Байдина, в IV—X веках в языческой неделе было 9 дней, а в месяцах — 40. Эти модули, конечно же, должны отразиться в счете. И действительно, счет сороками и девяностами дожил до XVI века, о чем, например, писал немецкий дипломат С. Герберштейн, посетивший Московию в то время.

В. Байдин приводит убедительную систему доказательств археологического и лингвистического характера. Его реконструкция древнерусского календаря VIII—X веков интересна для самого широкого круга читателей.

«Солнечное коло» восточных славян

Система времяисчисления, которая существовала у разных народов, как считает доктор исторических наук, профессор Р. Симонов, — чрезвычайно интересная тема. Однако вопрос о том, каким был календарь восточных славян, до сих пор остается открытым. Автор статьи «Солнечное коло» выдвигает оригинальную гипотезу о том, что он был упорядочен принципиально иначе, чем современный календарь с семидневной неделей и двенадцатью месяцами. По мнению Валерия Байдина, в IV—X веках в языческой неделе было 9 дней, а в месяцах — 40. Эти модули, конечно же, должны отразиться в счете. И действительно, счет сороками и девяностами дожил до XVI века, о чем, например, писал немецкий дипломат С. Герберштейн, посетивший Московию в то время. В. Байдин приводит убедительную систему доказательств археологического и лингвистического характера. Его реконструкция древнерусского календаря VIII—X веков интересна для самого широкого круга читателей.

«Встарь вели счет у нас сороками и девяностами», — этой поговорке, приведенной в Словаре В. Даля, вполне соответствует другая, не менее характерная: «Что девять сороков, что четыре девяноста — одно». Следы отразившейся здесь счетной традиции представляют немалый интерес, поскольку ее истоки восходят к далекой древности, к дохристианскому солнечному календарю. Историческая наука давно доказала существование у восточных славян солнечного летосчисления. Однако до сих пор остается неясным, каково же было устройство древнего календаря. Предлагаемая реконструкция, как и предпринимавшиеся ранее, разумеется, не претендует на окончательность: это всего лишь одна из фаз работы, связанной с систематизацией и осмыслением имеющихся знаний.

Даже при беглом взгляде понятно, что «девять сороков» или «четыре девяноста» по архаическому календарю составляют 360 и равняются числу дней в году Древнего мира. Эта система счета была распространена у многих народов. (Возможно, именно отсюда идут и деление круга на 360° и древневавилонская шестидесятеричная система счисления.)

Славяне, по-видимому, унаследовали древнеевропейскую традицию счета: в ней отличие от обыденного, десятеричного, счет «сороками», «девяностами» и «девятами» являлся священным.

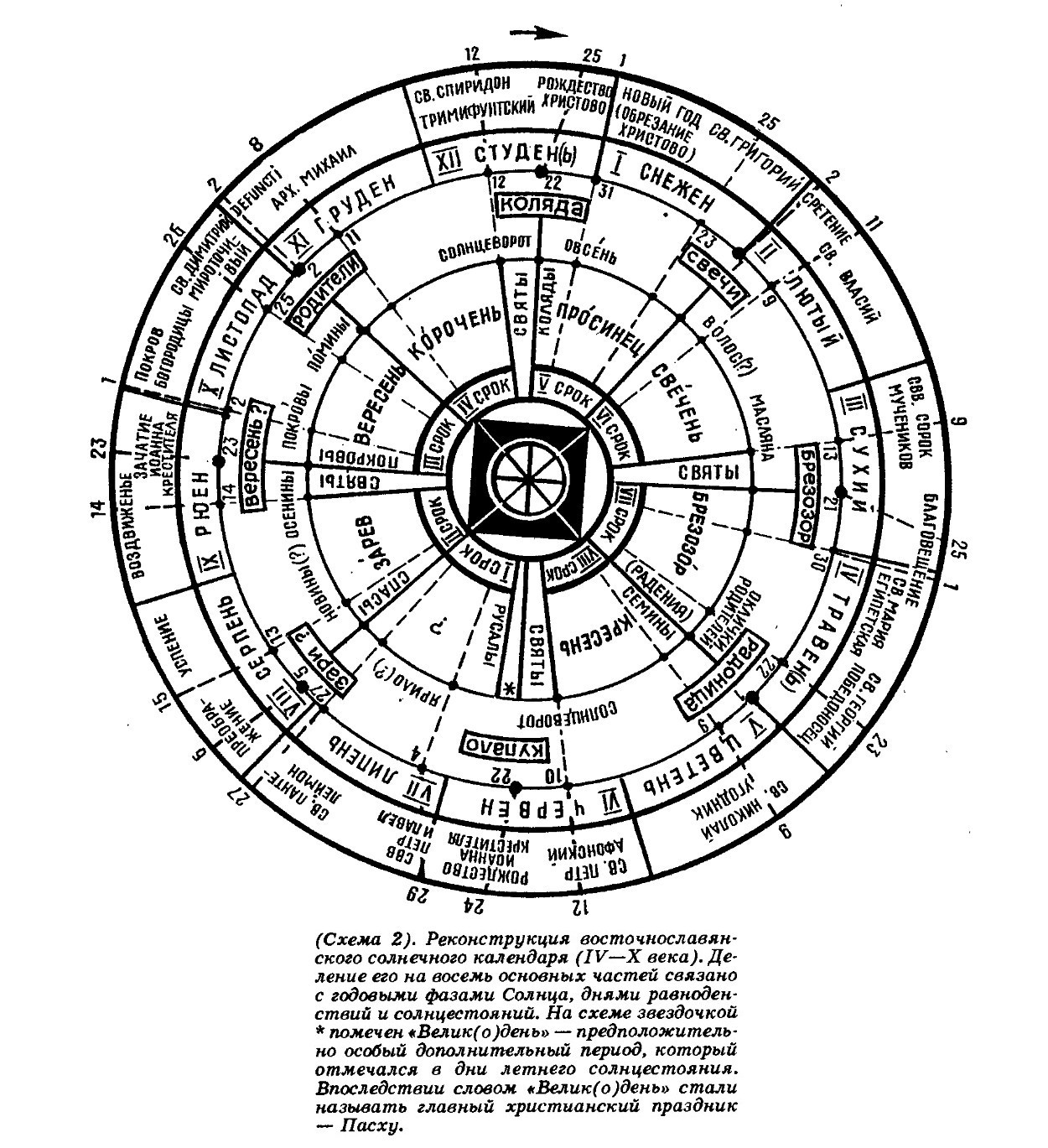

Если в древнем Риме «календы» — близкие к времени новолуний начальные дни каждого месяца — были связаны с лунным счетом дней и дали название современному «календарю», то у восточных славян слова «круг», «коло» имели прямое отношение к годовому летосчислению — «коловращению» солнца и, разумеется, к религиозным верованиям. Основой этих верований был первоначальный монотеизм — культ природных стихий, обожествление «сияющего неба» и Солнца. Верховное божество выступало на протяжении веков под разными именами: Сварог, Световид, Хоре, Бог, Даждь-бог, Перун. Создававшиеся под открытым небом, часто на вершинах холмов, славянские круговые святилища имели явное календарное предназначение (их форма является тому подтверждением), а членение круга на 2, 4, 8 правильных частей с ориентацией по сторонам света отражало деление года по солнечным фазам. Такое деление было известно индоевропейцам уже с эпохи неолита и сохранилось в «мегалитических обсерваториях» IV—III тысячелетий до P. X. До самого недавнего времени следы этого древнейшего календаря сохраняли жители местности Лима на северо-востоке Албании — они делили год на восемь 45-дневных периодов.

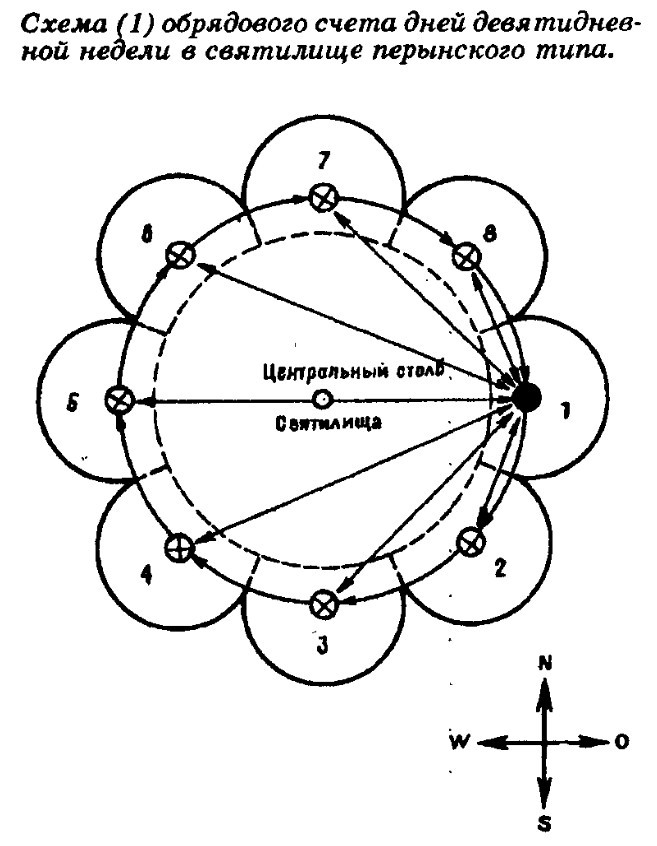

Если для определения дней солнцеворотов и равноденствий на северо-западе Европы (Англия, Шотландия, Нормандия) издревле использовали гигантские каменные кромлехи, то на почти лишенном камня лесистом востоке континента этой цели служили земляные святилища, например, Перынское (IX—X веков) под Новгородом и Збручское (VIII—IX веков) в верховьях Днестра. Археолог В. Седов так описывает открытое им в 1952 году Перынское святилище: это был круг, окруженный рвом, точно в центре круга находилась яма от столба, а ров имел «восемь дугообразных выступов, расположенных правильно и симметрично. В каждом таком выступе на дне рва разжигали ритуальный костер, а в одном из них, восточном, судя по количеству углей и прокаленности материка, горел «неугасимый огонь». Все остальные костры также были ориентированы строго по сторонам света. Центральный столб позволял, подобно гномону древних греков, определять по углу падения и длине тени от Солнца фазы его годового и дневного движения.

Весьма вероятно, что восьмичастное деление годового круга отразилось в индоевропейском названии числа «восемь» (okto(u)), которое, по мнению известного лингвиста М. Фасмера, соответствует «двойственному числу» числительного «четыре» и «свидетельствует о древнем четверичном счете». Очевидно, в качестве культового наряду с обычным «пальцевым» счетом (пятерично-десятеричным) существовал четверично-восьмеричный счет. В большинстве индоевропейских языков праформа newos является общей для слов «новый» и «девять». Исключение составляют лишь славянские и балтийские языки, в которых основа для числительного «девять» другая: видимо, праславянами число devet воспринималось не как «новое», а как «посвященное небу, Богу», о чем говорит его сближение с индоевропейским корнем deiuo «небесный, сияющий, божественный», ставшим истоком позднейших слов, относимых к понятию «Бог»: латинское Deus, греческое Deos, славянские — «Дый», «Дивный».

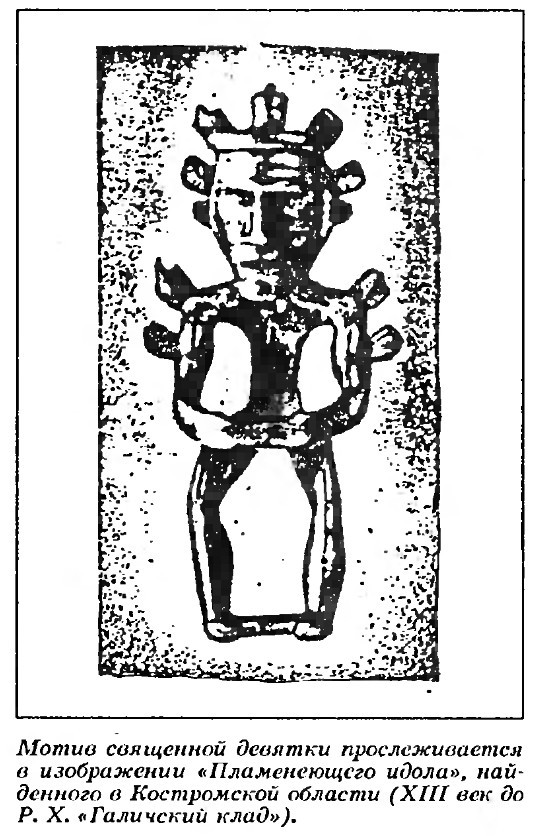

Это предположение подтверждается широким распространением в Евразии почитания священной девятки, что было связано более всего с религиозными мифами и обрядами: «навагва» — 9 предков и первых жертвователей у древних индусов, 9 муз у эллинов, 9 миров и корней мирового древа у скандинавов, 9 ипостасей литовского Перкунаса; известно особое значение числа девять и в шаманской космологии. Необычайно широко почитание девятки представлено в культуре восточных славян, где возник даже особый девятеричный счет — священная мера мифологического времени и пространства. Если допустить, что в календарной практике славян произошел переход от восьмерицы к девятерице дней и от восьмичастного к девятичастному делению года, то в святилище перынского типа такая смена ритма оказалась бы совершенно естественной: она предполагалась уже самим существованием центрального, девятого элемента конструкции. Но, по-видимому, на начальном этапе девятый день солнечной недели вовсе изымался из счета, как посвящаемый небесному Божеству. Все вместе «девятые» дни составляли в таком календаре ровно сорок дней, то есть девятую часть года. Это, быть может, и являлось той древней «девятиной» — священной частью годового времени и самой человеческой жизни, отдаваемой в жертву Богу. Нетрудно заметить, что всего в году насчитывалось сорок девятидневных недель, а оставшиеся пять дней, как и во многих иных древних календарях, учитывались отдельно.

Но как же практически велся счет дней в святилищах такого типа? Поскольку один — восточный костер горел постоянно, день, когда все остальные огни были погашены, считался первым (см. схему 1, положение 1—1). На второй день зажигался следующий по ходу Солнца костер, а первый продолжал гореть (положение 1—2), подобное чередование длилось в течение восьми дней (до положения 1— 8). На девятый день зажигались все восемь костров сразу, что символически означало и жертвенное «всесожжение» небу и само «сияющее небо» — «диво» славян или deiuo индоевропейцев.

Солнечный календарь позволяет понять, почему в Древней Руси наряду с «девятой» особо почиталось число сорок. Свое название оно сохраняло и в христианскую эпоху, вытеснив книжное «четыредесять». Едва ли не главной причиной этого была казавшаяся удивительной сочетаемость числа сорок, при календарном счете года в 360 дней, со священной девяткой. Сочетались и варианты этих двух чисел кратные десяти: девяносто и четыре. Девяносто дней составляли счетную четверть («четь») года и почти точно отмечали наступление одной солнечной фазы вслед за другой.

Отсюда особое значение и этого числа, также удержапшего свое старое название «девяносто» в отличие от церковно-славянского «девятьдесять».

Наряду с девятинами период в сорок дней получил у славян значение священного обрядового срока, что было закреплено и в языке: слово «сорок», по-видимому, является лишь поздней, возникшей в XIII веке, русской разновидностью общеславянского sъrокъ — «срок, зарок, завет, соглашение, знак». Вне сомнения, сорокадневный священный период был хорошо известен еще в Древнем мире. Эта традиция восходит к погребальным культам Египта, сорок дней и сорок лет считались временем «приуготовления» (очищения, жертвы, испытания) в Библии и Коране. Сорок, как число полноты, совершенного множества, встречается не только в славянском, но и в армянском, тюркском, монгольском эпосах. Следы почитания числа «сорок» имеются в архаическом счете двадцатками (полусороками) у французов и англичан.

Но как же совмещался счет годового времени «сороками и девяностами» с восьмичастной конструкцией славянских святилищ-календарей? Поскольку в солнечном календаре должны были отмечаться четыре годовые фазы Солнца, для их определения вводился счет «девяностами» и лишь внутри каждого такого периода располагались циклы в 40 и 9 дней. При этом нарушалась строгая симметрия древнего календаря, имевшего восемь равных частей по 45 дней, и вводилась новая, более сложная ритмика: к двум «сорокам», следующим подряд, добавлялась одна «девята», что равнялось 89-ти дням, последний, девяностый, был днем праздника, совпадавшего с наступлением очередной солнечной фазы.

Очевидно, «девятый», священный «срок» года лишь постепенно составлялся на протяжении всего солнечного круга. Можно сделать вывод, что после отказа от прежнего восьмичастного солнечного года астрономический календарь индоевропейцев начал превращаться в обрядовый, а древняя наблюдательная астрономия постепенно заменялась вычислительной, сугубо ритуальной: не отсюда ли родство древнерусских понятий «считать» и «почитать», соединившихся в слове «чести»? Для славянских племен, оказавшихся на бескрайних равнинах северо-востока Европы, в зоне повышенной облачности и скрытой линии горизонта, переход к такому календарю был, наверное, неизбежен и начался он, судя по данным астрономии, в IV веке.

Ритмическая структура древнего солнечного календаря подтверждается, как это ни странно, Юлианским церковным календарем и связанными с ним народно-церковными средневековыми месяцесловами, святцами. В расположении важнейших христианских праздников, не связанных с подвижной лунно-солнечной пасхалией, наблюдается такое же чередование 40-дневных и 9-дневных периодов (см. схему 2). Если точками отсчета брать астрономические дни равноденствий и солнцеворотов (по состоянию на IV век), то с ритмическим модулем 40-40-9-1 внутри каждой четверти года совпадут даты более двух третей непереходных двунадесятых и великих церковных праздников, что не может быть случайностью.

Обратимся к схеме реконструкции годового круга восточнославянских празднеств. Если в церковном, поделенном на 12 месяцев, календаре насчитывалось «дванадесять» важнейших праздников, то в дохристианском таковых было девять, по числу солнечных «сроков». Одним из свидетельств тому является русская счетная поговорка: «Един Бог, два тавля Моисеевых, три патриарха на земле. ВОСЕМЬ КРУГОВ СОЛНЕЧНЫХ, ДЕВЯТЬ В ГОДУ РАДОСТЕЙ (выделено автором), десять Божиих заповедей. » и т. д. Каковы же были, хотя бы по названию, эти «радости», когда они отмечались восточными славянами?

Естественно предположить, что восемь из них оказывались приурочены к четырем фазам и четырем полуфазам Солнца. Самыми главными, несомненно, являлись таинства Купалы — летнего солнцеворота 22 июня (в настоящей статье все даты приводятся по новому стилю, почти совпадающему с астрономическими датами «староюлианского» и древнего солнечного календаря). Вторым по значению и сходным по смыслу был праздник зимнего солнцеворота 22 декабря — Коляда.

Эти праздники являлись вершинами многодневных летних и зимних солнцестояний. Далеко не сразу они стали восприниматься как начало нового солнечного круга: в древности не существовало современного понятия «новый год», время было циклично, как и движение Солнца. Например, в дни Коляды славяне отмечали начало всемирного «небесного рассвета», древний возглас «Овсень-Таусень», повторяемый на разные лады, означал именно «рассвет», как и родственное греческое слово Eos, буквально «утренняя заря», или латышское aust «рассветать». К тому же слово «новолетие» позволяет думать, что летом славяне также отмечали новый год. Но вновь оговоримся: выражение «новый год» изначально относилось к другому славянскому празднеству — дню весеннего равноденствия. Праславянское godъ точно отражает древнейшее понимание этого события как наступления «годного» для сельских работ времени.

Восточнославянские названия праздников весеннего и осеннего равноденствий не сохранились, восстановить их можно лишь предположительно. Основанием для реконструкции могли бы стать украинские, восходящие к праславянским, названия марта «березень» и сентября «вересень». Не исключено, что до принятия церковнославянского термина «равноденствие» (калька с греческого) существовало его древнеславянское наименование, связанное с понятием солнечного «поворота» — «вересеня» (или «веретеня»?), его можно сблизить по смыслу со словенским названием октября obrocnik, т. е. «поворотный» месяц. Слово «вересень», очевидно, удержалось для названия осеннего праздника и следующего за ним 40-дневного периода. Весеннее равноденствие и соответствующий «срок» стали называть иначе: в «Словаре древнерусского языка» И. Срезневский привел одно из архаичных названий апреля брезозоръ. Оно состоит из двух частей: индоевропейской основы braz/brez (откуда древнерусское брезгъ «рассвет») и славянского корня зор, связанного со словами възоръ, зрети (смотреть). По смыслу — это «время созерцания рассвета», что может быть отнесено к обряду встречи Солнца в день весеннего равноденствия. Позже это слово превратилось в березозолъ и стало истолковываться как «время заготовки березовой золы», что вряд ли имело календарно-обрядовое значение в жизни славян.

Четыре древнеславянских празднества, отмечавших «осьмины» года, как уже говорилось, были перенесены с 45-го на 40-й день после соответствующей фазы Солнца. По-видимому, такой перенос произошел и у других европейских народов. Например, в календаре католической церкви сохранились имеющие явное народное происхождение праздники «День усопших» (латинское Defuncti) 2 ноября и «Свечи» (латинское Candelae) 2 февраля. В «Солнечном коле» им могли бы соответствовать названия «Деды» (если принять во внимание польско-белорусские Дзяды) или «Родители», «Родителевы помины» 2 ноября, а также сохранивший общеевропейское название праздник «Свечи» («Свечник»), правда, он должен был отмечаться не 2-го, а 1-го февраля, ровно на 40-й день после зимнего солнцеворота. После принятия христианства праздник «Свечей» на Руси был заменен Сретением (2 февраля), а праздник «Родители», «Деды» в XIV веке сделан переходным и приурочен к ближайшей субботе перед днем памяти 26 октября св. Димитрия Солунского — «Димитриевская родительская суббота».

Следы двух других «промежуточных» праздников почти не сохранились. Календарная схема позволяет определить лишь их даты: спустя один «срок» после весеннего равноденствия, то есть 1 мая, и через 40 дней после Купалы и дополнительных пяти дней «конца года», то есть 5 августа. Попытаемся, пусть гипотетически, предположить, что 1 мая славяне отмечали древнюю Радоницу — праздник весеннего возрождения. Он не был подвижным. Не потому ли часть его обрядности была перенесена позже на «Егорьев день» 23 апреля (за девять суток до 1 мая)? Пасхальный цикл церковного календаря со временем стер из народной памяти почти все следы радоничных торжеств. Теперь Радоницей называют лишь день поминовения умерших, отмечаемый через одну девятину после Пасхи, но в XIX веке еще помнили и другое его название «Красная (Кресная) Горка», объясняемое древними представлениями о таинственном «кресении», воскресении душ умерших. Видимо, прежде Радоница начинала очередной 40-дневный «срок», называвшийся «крёсень» и подводивший 22 июня к летнему таинству Крёса — возрождения Солнца и священного огня купальского костра.

Праздник, приходившийся на 5 августа, также предварял очередные солнечные сороки. Как же он назывался? Быть может, подобно месяцу зареву — Зари? В древности это слово означало «сильное желание, страсть», оно родственно глаголу «зариться» — «распаляться, возбуждать, сильно желать». В. Даль приводит выражения «девка призарила парня», «приходить в зари». Очевидно, в суровую древнюю эпоху, когда во имя выживания рода брачные связи жестко регулировались общиной, праздник Зари открывал пору предсвадебных «игрищ» и «гуляний» молодежи. В это же время, с наступлением месяца зарева, расцветал любисток — излюбленный цветок девичьих любовных заговоров и гаданий, носивший и другое название — «зоря».

Все восемь годовых праздников «Солнечного кола» либо начинали, либо завершали определенный «срок», часто давая ему смысл и название. Неясным остается, что же представлял собою девятый праздник, та самая «девятая радость» народной поговорки. Быть может, это был отмечавшийся во время долгого летнего «солнцестояния» священный конец года — древний славянский Великодень, тот первоначальный «праздников праздник», когда в течение нескольких дней соединялись вместе все годовые праздники Солнца, почти не заходящего в этот период в землях восточных славян.

Отношение древних народов к праздникам, которые являлись почитаемыми «таинствами», требовало обрядового очищения и особого предпраздничного посвящения, а после праздника, судя по всему, и совершения оберегающих и благодарственных обрядов. У восточных славян длительность этих культовых действ, словно обрамлявших каждый праздник, равнялась одной девятидневной неделе. В свою очередь, начала или завершения таких периодов сами могли стать праздничными, почитаемыми днями. Нечто подобное было и у других европейских народов: 9 дней длились обряды посвящения в элевсинских мистериях греков, таким же был срок почитания древними римлянами душ предков (Манов), у римлян имелось даже особое божество девятого дня жизни младенца — Нундина, с помощью «девятидневок» (нундин) они определяли календарные даты дней торговли и пр.

Опираясь на реконструкцию солнечного календаря, можно предположить, что слово «святы», у белорусов и украинцев до сих пор означающее «праздник», а у русских сохранившееся в уменьшительном «святки», прежде означало именно «посвящение» — девятидневные обряды приготовления всех членов общины к грядущим таинствам. Дольше всего следы таких «свят-посвящений» сохранялись перед двумя важнейшими празднествами: Купалой («зеленые святки») и Колядой («зимние святки»). Нечто подобное, видимо, имело место и перед обоими равноденствиями. В таком случае эти четыре «посвятительные» девятины вместе с днями самих празднеств составляли уже упоминавшийся «девятый» годовой «срок» — особое, «освященное» время года (не имевшее своего названия). С меньшей уверенностью можно говорить о существовании подобных подготовительных девятин перед четырьмя «промежуточными» праздниками, а также девятин оберегов и благодарений после всех восьми годовых празднеств. Правда, одним из аргументов в пользу существования этого обычая может служить неожиданное и довольно точное совпадение крайних дат таких девятин по «Солнечному колу» с датами целого ряда православных праздников (см. схему 2): их взаимное расхождение не превышает 2— 3 дней.

Отдельным, хотя и весьма проблематичным вопросом является реконструкция названий солнечных «сроков». При всем пестром разбросе славянских народных названий месяцев среди них можно выделить два смысловых ряда, следы, по сути, двух разных календарей: лунного и солнечного (см. таблицу). Одна группа Названий имеет явно земной, природно-земледельческий характер: студен(ь), снежен (ь), лютый, сухий, травен(ь), цветень, червен, липень, серпень и т. д. Другая группа этимологически связана со светосолнечной символикой языка и культовой терминологией (просинец, свечень, брезозор, кресень, зарев, вересень, корочень). Именно в ней оказалось более всего потерь и позднейших искажений. Видимо, в христианскую эпоху часть названий «Солнечного кола» была забыта или перенесена на новые, «лунные» месяцы. Но часть из них еще в эпоху общеславянского языкового единства, сохранявшегося в какой-то мере до конца I тысячелетия н. э., была переосмыслена с позиций сельского трудового года: например, древний свечень был превращен в «сечень» (от «сечь сучья»).

Сразу после Велик(о)дня наступал «срок», название которого было полностью утеряно. Оно восстанавливается предположительно в форме ярь/яр или близкой к ней «жар» как архаическое название «нового года»: праславянская основа jarъ в значении «год» родственна авестийскому уаче, греческому oros, готскому jer. По В. Далю, старое значение слова «жаръ» — это «пора летнего зноя, межень. июль, иногда с прибавкой первой половины августа или последней июня». Нетрудно заметить, что «жары» совпадали со временем того «срока» по «Солнечному колу», который длился от 26 июня до 4 августа. Это было самое жаркое, «ярое» время года, период «ярения» — наивысшей силы земли, растений, животных, человека; «ярью», «яриной» называли на Руси «тук, растительную силу почвы».

Когда же и кем было создано «Солнечное коло» восточных славян, вряд ли существовавшее в том идеальном, целостном виде, который представляет настоящая реконструкция? На этот вопрос нельзя ответить определенно: слишком глубоко в индоевропейское прошлое уходят его корни. Из-за постепенности развития датировать можно, пожалуй, лишь завершающий этап оформления этого древнего календаря на восточнославянской почве, в IV—X веках, в новых условиях Северо-Восточной Европы, когда происходило заселение славянами этих областей. Под влиянием религиозных идей балканского, иранского, германского, а затем иудейского и христианского происхождения в эту эпоху «русская вера» стала постепенно принимать черты «предхристианства». «Солнечное коло» находилось в самой сердцевине начавшегося процесса, и временем его окончательного оформления, были, очевидно, VIII—X века. При этом не могло не обнаружиться разительное сходство ритмической конструкции церковного и языческого календарей. Наиболее разумное объяснение этого факта — существование у них общей древнеевропейской календарно-обрядовой традиции, связанной с архаичным солнечным календарем.

Церковь при создании своего календаря вовсе не стремилась отбросить «языческое наследие». В переосмысленном виде она приняла его вместе с архитектурой базилик, священными орнаментами, античной гимнографией и классической философией. Именно эту проповедь византийской веры, облеченную в высшие формы древней культуры, и восприняла во время крещения Русь. К концу тысячелетия священное слово превратилось для славян в священную книгу, знак — в икону, святилище — в церковный храм, а «Солнечное коло» — в христианский календарь.

lsvsx

lsvsx