что значит знаменный распев

ЗНА́МЕННЫЙ РАСПЕ́В

Том 10. Москва, 2008, стр. 516-517

Скопировать библиографическую ссылку:

ЗНА́МЕННЫЙ РАСПЕ́В, осн. вид богослужебного пения Древней Руси. Название получил от невменных знаков – «знамён» (см. Крюки ), использовавшихся для его записи. Источником для знаменной нотации послужила палеовизантийская (т. н. куаленская); из визант. литургич. практики был заимствован и принцип организации текстов, напевов, интонационных формул – система осмогласия (см. также Глас ). З. р. 11–17 вв. представляет собой строгую вокальную монодию; для него характерна модальная ладовая организация, до сих пор не получившая удовлетворительного науч. объяснения (б. ч. песнопений 11–16 вв. не поддаётся расшифровке, основу мелодики 17 в. составляет обиходный звукоряд, ступени которого отражены в нотации посредством помет или призна́ков). Муз. форма соответствует структуре богослужебных текстов (текстомузыкальная форма); нерегулярная ритмика напевов по-разному соотносится с молитвословным стихом. Различаются силлабический (слог-звук), невматический (2–4 звука на слог) и мелизматический (широкая вокализация, характерная для особо торжеств. моментов богослужения) типы соотношения текста и напева. Наиболее протяжённые распевные обороты – т. н. лица и фиты – обычно относятся к ключевым словам текста.

Знаменный распев – «хлеб насущный» церковного пения

Просвещение Руси светом Христовым принято связывать с 988 годом, когда равноапостольный князь Владимир принял крещение в Корсуни. Однако фактически христианство пришло на русские земли задолго до того, как стало государственной религией. Вместе с ним появилось и богослужебное пение. Известно, что с 863 года в Киев вместе с торговыми караванами начали приезжать болгарские распевщики.

Крещение Руси

После официального принятия Православия великий князь Владимир тал активно созидать и обустраивать церкви, не забывая и о богослужебном пении – привёз с собой из Византии певцов славянского происхождения. К этому времени Болгария адаптировала византийское богослужебное пение на старославянский язык, бывший в то время разговорным, поэтому болгарская система пения была русичам ближе и понятнее, чем греческая.

В то же время, при его супруге, византийской царевне Анне, был создан греческий хор, получивший название «Царицын». Постепенно утвердилась традиция – в Десятинной церкви Киева пели два хора: один по-гречески, а другой, строящий напротив, – по-славянски.

Три направления

Первоначально русские певцы только учились пению по византийским, в основном, болгарским, образцам. О первых создателях древнерусского распева сохранилось немного сведений. Известно лишь, что это были монахи, обучавшиеся пению «из уст в уста». Постепенно на Руси возникло множество певческих школ: киевская, новгородская, ростовская, и уже летописи 11 века повествуют о «гораздых» певцах.

Со временем выделилось три направления:

К первому направлению принадлежала киевская знать и высшее византийское духовенство, прибывшее с православной миссией на Русь. Его сторонники не вносили никаких поправок и дополнений в византийскую манеру пения. По сути, это была «кальки» с греческих распевов.

Противоположной точки зрения придерживались сторонники русской старины: они предлагали использовать только тексты, которые «накладывали» на национальные мелодии.

Представители третьего течения – образованные люди, принадлежавшие к разным сословиям – купцы, духовенство, военные, имевшие контакты с Византией, воспринимали из греческого певческого искусства тексты, нотацию, осьмогласие, композиционные приёмы. В то же время ладо-интонационный фонд был заимствован из русской музыки.

Так, путём осмысления лучших образцов певческого искусства Византии и «привития» его на русскую почву появился знаменный столповой распев – основа основ русского богослужебного пения.

Понятие о знаменном распеве

Понятие «распев» – чисто русское. Это – не музыка, сопровождающая богослужение и не переложение церковного текста на музыку. В сущности, слова не пелись, а произносились нараспев.

Одной из важнейших основ столпового знаменного распева было строгое одноголосие, однако, это не означало, что исполнять песнопения мог только один человек. Напротив, главная особенность состояла в том, что все «едиными усты и единым сердцем» пели «единый глас». Одноголосный хор вёл и оканчивал песнопения обязательно только в унисон или октавами. Ритм песнопений был всецело подчинён ритму распеваемого текста.

«Поёт ли один человек, или много – голос словно исходит из одних уст», – писал о молитвенном пении свт. Иоанн Златоуст. Именно такая простая и целостная мелодия знаменного пения сосредоточивала ум и собирала его на молитве.

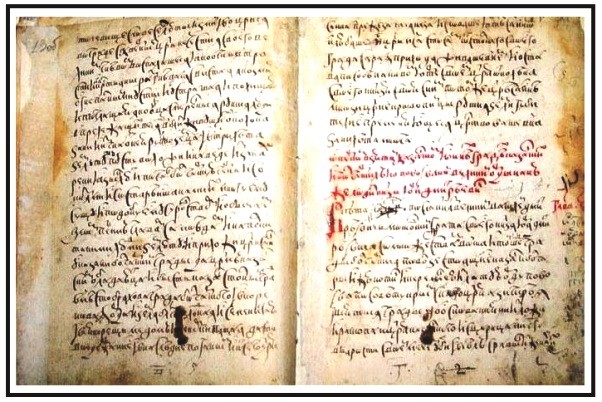

Запись знаменного пения

Для записи знаменного распева пользовались определённой системой знаков – «крюков», которые иначе именовались столповыми знамёнами. Каждый знак обозначал от одного до восьми звуков. При этом сообщалось точное понятие о высоте, продолжительности, окраске и силе звучания.

Начиная с 15 века в рукописях фиксируются названия этих знаков. При расшифровке становилось очевидно, что за каждым звуком стоял определённый образ. Например, «крюк» – самый распространённый знак, давший название всему пению, «параклит» (утешитель), с возглашения которого начиналось пение», «стапица» –знак речитации, когда слова не поются, а произносятся «говорком», «два в челну» изображал лодку (челн) и двух сидящих в ней людей и т. д.

Продолжительные участки распева обозначались особыми знаками – фитами. Распев фиты – это время духовного созерцания, когда человек мог сердцем воспринят содержание молитвы. Такое начертание называлось тайнозамкненным. Фиты, как и знаки, имели имена.

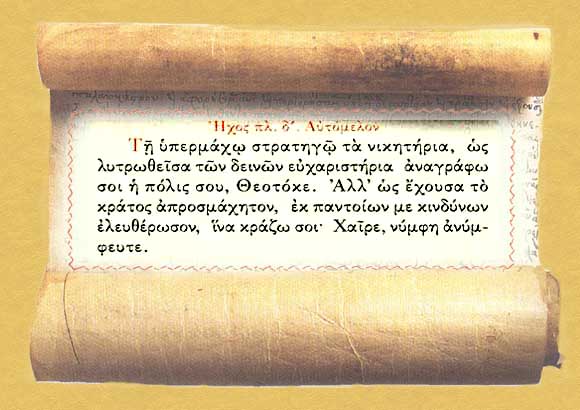

Кондакарное пение

В древней Византии кондак играл весьма важную роль. Это было многострофное развёрнутое сочинение – богословская поэма в звуках. Он занимал довольно много времени от богослужения. Кондакарным пением владели только искусные мастера: протопсалт – главный певчий – выходил на середину храма, восходил на диаконский амвон, и с него воспевал Христа, Божью Матерь или святых в сочинённом им самим кондаке. Кондакарное пение считалось элитным, и передавалось от мастера к мастеру.

Запись кондакарного пения несколько отличалась от записи знаменного распева – здесь присутствовали две строки, а также знаки, подчёркивавшие торжественность этого вида пения. Его точная расшифровка записи недоступна до сего дня.

Русские монахи-песнотворцы опирались на греческие книги – кондакари. Поскольку русское богослужение, в подражание Византии, тяготело к пышности и царственной роскоши, первые праздничные кондаки пели особым торжественным распевом. Расцвет кондакарного пения на Руси приходится на XI—XII века, но к XIV веку оно исчезло, вероятно, по причине упадка церковной жизни, связанного с татаро-монгольским нашествием.

Значение знаменного распева

Знаменный распев прошёл многовековую проверку – в сущности, все разновидности церковного пения происходят из него. Он – своеобразный индикатор духовной жизни. По мнению композитора Владимира Ивановича Мартынова, столповой распев представлял собой знамя (знак) умной Иисусовой молитвы – там, где пресекалась практика Иисусовой молитвы, исчезало и знаменное пение.