что значит здоровый эгоизм

Здоровый эгоизм

На самом деле существуют два разных варианта эгоизма – здоровый и нездоровый. И они очень сильно отличаются. В первом случае человек ставит на первое место себя и свои интересы, но также учитывает интересы остальных. Он способен пойти на компромисс. Во втором – думает исключительно о себе и не готов поступиться ничем. Здоровый эгоизм – естественная черта, в то время как нездоровый – признак внутренних проблем и нелюбви к себе.

Кто важнее – я или другие?

Здоровый человеческий эгоизм основан на правильной расстановке приоритетов.

Кого вы ставите на первое место – себя, мужа, детей, может быть, родителей? В психологии существует модель расстановки приоритетов, которая включает и самого человека, и его семью, и хобби, и карьеру. Мы не будем рассматривать здесь всю модель целиком – это тема для отдельного интересного разговора. Главное – это первый пункт. Оптимальным считается, когда человек ставит на первое место самого себя – то есть является здоровым эгоистом.

Это идет на пользу не только ему самому, но и окружающим. Человек, который умеет заботиться о себе, может и любить других. Он готов с радостью делиться тем, что у него есть. В то время как тот, кто постоянно жертвует собой, обычно внутренне неудовлетворен, так как подавляет свои естественные желания. Такой человек не умеет отказывать и делает что-то не потому, что хочет, а потому, что считает себя обязанным. И часто он (сознательно или бессознательно) ожидает, что его жертву оценят и воздадут ему должное. То есть пытается взять ответственность за других, но не берет ответственность за себя самого.

Почему я так уверенно говорю об этом, как о проигрышной позиции? Почему нельзя, например, поставить на первое место любимого мужа? Или детей? Неужели невозможно сначала порадовать близких, а потом уже себя?

Проблема в том, что это так не работает. Тот, кто не умеет любить себя, не может по-настоящему любить и других. Любовь к себе и забота о собственных интересах – то, что свойственно нам от рождения, инстинктивно. И если мы это не проявляем – значит, в нас подавлены естественные устремления. И в результате мы не можем толком заботиться ни о себе, ни о других.

За кого мы отвечаем?

За кого мы отвечаем?

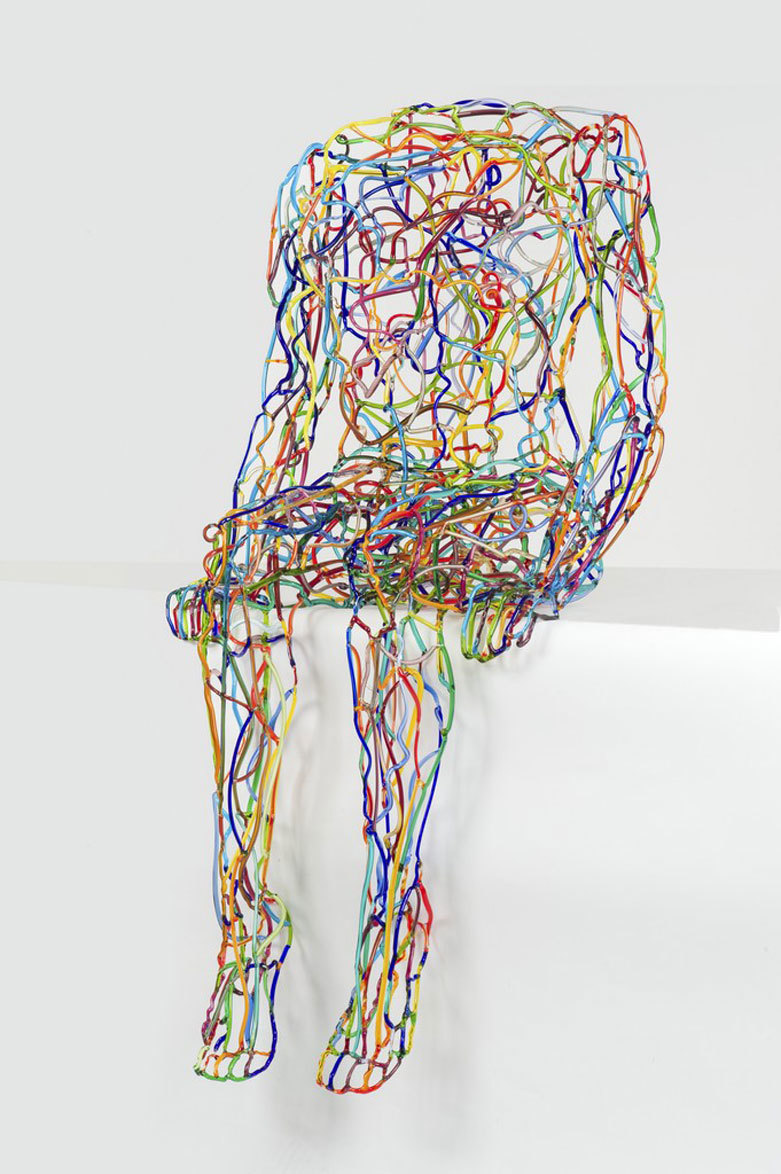

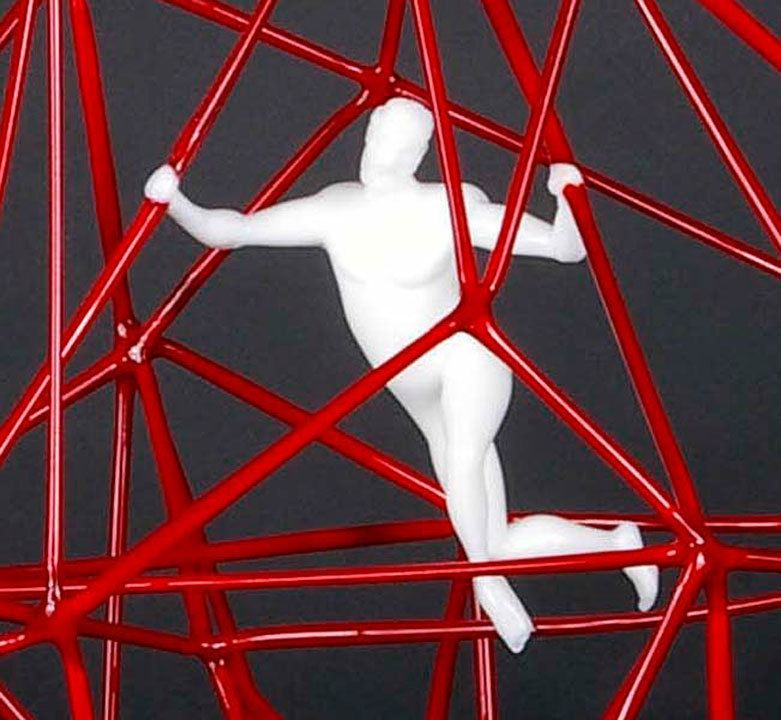

Представьте, что вы – проект Бога (или вселенной, если вам больше нравится). Вокруг вас – такие же проекты – другие люди. У каждого есть свой ответственный – личность. То есть вы – директор уникального предприятия – вашей жизни. Другой такой больше нет. И вы – единственный, кто может привести это предприятие к успеху или краху… Ведь вы лучше всех знаете себя, свои особенности, таланты, слабые и сильные стороны, интересы и предпочтения.

Иными словами, вы сами – ваша главная зона ответственности. Ни один другой человек не может сделать вас счастливым, наполненным и радостным, исполнить ваши мечты и дать вам то, в чем вы нуждаетесь. И потому ваша главная ответственность – это не ваши дети, родители или муж. А именно вы.

Вы на самом деле отвечаете за себя перед Богом или вселенной. Поэтому ваша задача – как можно полноценнее и счастливее прожить свою жизнь.

Почему еще важно быть эгоистом?

Для многих все это звучит очень провокационно. Ничего удивительного – многие из нас воспитаны в убеждении, что надо в первую очередь думать о других и быть хорошим. Но на самом деле любовь к себе и забота о себе – лучший способ заботиться о других.

В первую очередь потому, что мы все влияем друг на друга. Ваше развитие, радость и гармония станут хорошим примером для близких. И во вторую, потому, что по-настоящему счастливый человек обычно не останавливается на собственном счастье. Он хочет радовать и окружающих. И это «радовать» не имеет ничего общего с «радуй других», сценарной установкой, которая помогает восстанавливать самооценку. Это желание отдать, которое происходит из наполненности, когда у нас так много, что хочется начать делиться. К этому нужно прийти, но это может по-настоящему осчастливить наших близких и осветить их жизнь.

Для тех, кто думает в первую очередь о детях и рассуждает в ключе «лишь бы им было хорошо, а я уж как-нибудь», у меня и вовсе плохие новости. Дело в том, что, мысля подобным образом, вы оказываете детям медвежью услугу. Наблюдая вас и вашу жертвенность, они либо вырастают настоящими «нездоровыми эгоистами», и считают, что им все должны, либо начинают копировать ваше поведение – и тоже не живут для себя, а находят какие-то внешние точки приложения сил – собственных детей, мужей, работу, лишь бы не заниматься собой.

Необходимое внимание или приоритет?

Очень часто в ответ на «пропаганду» здорового эгоизма в отношениях я слышу что-то вроде «Как же я могу не заботиться о своих маленьких детях в первую очередь? Они же пропадут без меня!». Или «Если я не буду помогать родителям, они не справятся». И это отчасти правда.

Но речь не идет о том, чтобы забросить все, а самой лежать в ванне и красить ногти. Речь исключительно о балансе. Естественно, необходимость ухаживать за младенцем вносит свои коррективы – вы должны заниматься им подолгу. Но важно уделять себе внимание, несмотря ни на что! И даже если временно не получается – в любом случае помнить и осознавать свои ценности, себя и собственные интересы. То же касается и родителей. Если им нужна забота – помогайте им, но не в ущерб себе. Вам должно хватать времени на себя и свою жизнь.

А чем плох нездоровый эгоизм?

А чем плох нездоровый эгоизм?

При нездоровом эгоизме фокус внимания направлен не «сначала на себя, потом на других», а исключительно на себя. То есть нет никакой «таблицы приоритетов», а просто есть я и мои интересы. Чем неконструктивна такая позиция?

Дело в том, что это отношение не возникло из пустоты. Оно является компенсацией неуверенности и страхов человека, пониженной самооценки. Тот, кто действительно любит себя, не нуждается в постоянном подтверждении своей значимости, ему интересны и другие люди тоже.

Кроме того, тотальных эгоистов часто отличает неумение ценить то, что они получают. Они очень нацелены на результат, и это, конечно, помогает им достигать целей. Но часто, получив желаемое, они не успевают насладиться, и очень быстро переключаются на следующие желания. И в результате все обесценивают и ничем не довольны.

Впрочем, большинству из нас чаще свойственно забывать о себе ради других. И это не делает счастливыми ни их самих, ни окружающих. Поэтому я желаю вам развивать здоровый эгоизм, любить себя и заботиться о себе. А уже потом отдавать что-то другим – из нового чувства наполненности и самодостаточности.

«Я» — первая буква: что такое здоровый эгоизм

Что такое «здоровый эгоизм»

Фрейд считал: мы все — эгоисты

Поздравляем всех нас. Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что эгоизм изначально заложен в каждом человеке. Это — базовая черта личности. Можно сказать — ядро. Мы приходим в этот мир, считая, что он должен вертеться вокруг нас.

По мнению Фрейда, по большому счёту, с возрастом эгоизм никуда не девается. С жизненным опытом, с социализацией в обществе, мы лишь учимся хорошо его маскировать. Некоторые делают это настолько хорошо, что сами начинают верить в то, что они — альтруисты. Ложная картина собственного внутреннего мира иногда превращается в огромную проблему для человека.

«Я» — последняя буква алфавита

Многие из вас, наверное, вспомнят, чему нас учили в детстве. «Я» — это последняя буква алфавита. Быть эгоистом — последнее дело. Все отворачиваются от эгоистов и они остаются в одиночестве.

Страшное дело. Нас просто системно учили не любить себя. Эгоизм так кошмарили, что до сих пор многие взрослые люди, выросшие на этой закваске, автоматически пекутся о благе других, не понимая, что они — тоже люди. И имеют полное право так же заботиться о себе, как и о других.

Чему учит нас жизнь? Думать о себе и поступать так, чтобы учитывать собственные интересы — не так уж и плохо. Люди, которые не забывают думать о себе — лучше понимают свои цели и уважают свои интересы, поэтому они более успешны и независимы.

Отличие эгоизма от эгоцентризма

Эгоизм и эгоцентризм — разные понятия. Эгоцентрик, буквально — пуп земли. У него только одно мнение верное: его собственное. Нередко у таких людей — проблемы с эмпатией.

Обычно чувство собственной важности распирает маленьких детей, где-то после 8-12 лет всё это проходит. Но некоторые люди остаются с этим ощущением на всю жизнь. Возможно, человек, буквально, «застрял» в прошлом, где произошло то, что не позволило ему повзрослеть. Некоторые специалисты считают эгоцентризм явлением невротическим, которое требует коррекции при помощи психолога.

Эгоцентрик нуждается только в себе, он сосредоточен на себе. Эгоисту нужны другие люди. И он вполне способен принимать другую точку зрения, и уважать другой образ жизни. Да, эгоист меркантилен и в первую очередь рассматривает интересы собственного «Я». Но он так же способен понять, когда другой человек заявляет о своих интересах.

Разумный (здоровый) эгоизм

У эгоизма много видов, но в основном психологи разделяют разумный, то есть удовлетворенный, открытый эгоизм, и неосознанный, то есть — вытесняемый. Разумный эгоизм этим и отличается — человек говорит о своих потребностях честно, конкретно и прямо.

Возможно его действия не всегда покажутся вам красивыми, возможно вы решите, что он «качает права», но в его поступках всегда прослеживается логика. Да, здоровые эгоисты ставят свои интересы на первый план, но добиваются своей цели, не нарушая принятых в обществе норм.

Все решения такого человека рациональны. Возможно, он использует какие-то манипуляции, но заметить это сложно. Девиз открытого эгоиста: «Я — звезда, восхищайтесь мною».

Скрытый (неосознанный) эгоизм

Человек может быть уверен в том, что он живёт для других. Он отлично сжился с образом альтруиста, помогающего всем и вся, поддерживающего имидж «хорошего» человека. Но делает это из эгоистичных соображений. Подстраивается, выживает. Ему просто нужно, чтобы его любили, одобряли, хвалили.

То есть человек всю жизнь делает то, что от него ожидают. Часто такие люди всю жизнь идут не своим путём, а «за компанию» с кем-то. И поэтому нередко — несчастны.

В отличие от открытого эгоиста, скрытый транслирует: «Я жертва, я страдаю!». Таким образом человек готовит почву для манипуляций окружающими в своих интересах.

Эгоизм — антипод альтруизма?

Мы привыкли считать, что это именно так. Что эгоизм —это изнанка альтруизма. Что компромисса между этими двумя понятиями не бывает. Но так ли это на самом деле?

На самом деле — нет. Например, немецкий психолог Эрих Фромм считал, что неприятие здорового эгоизма вредит процессу интеграции личности и способствует душевному разладу. По мнению психолога, любовь к себе и любовь к другим людям не исключают друг друга.

А американский социобиолог Герберт Гинтес говорил, что безоговорочное понимание альтруизма, как бескорыстной модели поведения, это — миф. Он утверждал, что помощь нуждающимся, жизнь, во благо других, деньги, перечисленные больным детям, всё это, на самом деле — забота о себе. Нередко человек делает альтруистические поступки, чтобы спокойно спать, не мучаясь угрызениями совести. Или — чтобы восхищаться своим благородством. То есть, читайте выше про неосознанный эгоизм.

Здоровый эгоизм: почему заботиться о собственных интересах вполне этично

Эгоизм принято порицать, в то время как готовность принести в жертву собственные интересы считается оптимальной поведенческой моделью. Но не все так просто. Питер Шварц, который является членом совета в Институте Айн Рэнд, развенчал несколько мифов относительно эгоизма и считает, что каждый человек может использовать результат своего труда себе же во благо.

Эгоизм – голос разума, или как нас заставляют заблуждаться альтруисты

Точное определение эгоизма как действия в своих интересах под руководством голоса разума изъяли из современного лексикона. Это самый натуральный подлог альтруистов, искажение реального факта, из-за чего из языка исключили понятия, которые можно использовать во время сравнения эгоизма и альтруизма. У нас нет самого поля, чтобы поговорить о том, хорошо или плохо быть эгоистом. Также не предусмотрена защита таких людей. Из обихода вычеркнули понятие того, что такое разумный, независимый от других человек.

Эгоист воспринимается не как личность, которая заботится о своих желаниях (этическое понятие), а как варвар и проходимец. Жертвенный поступок не считают обменом определенной ценности на то, что не имеет важности, а отказ от удовольствия здесь и сейчас. Альтруизм не считается подчинением другому, а приравнивается к уважению или любви. Стоит признать, что у множества людей в мыслях образуется путаница, которая лишает нас защиты перед тиранами альтруизма.

На основной вопрос, почему заботиться о своей жизни – неприемлемое занятие, а о чужой – благородное, альтруизм не дает никакого ответа. Эгоист в понятии альтруистов – человек-хищник. Но вопрос, почему эгоизм является злом, остается открытым.

Но если мы будем настойчивыми и попробуем разобраться в термине, который окутал туманом наши понятия о нравственности, то можно увидеть, что призыв отдавать все и приносить себя в жертву не имеет под собой логической основы. Физическое или моральное рабство не имеет оправдания. Невозможно найти убедительный довод тому, что человек обязан служить другим, посвящая этому все свое время. Каждый является хозяином своей жизни, и никто не вправе посягать на нее. Если приверженцы альтруизма не могут привести разумные доводы, в чем состоит польза их подхода, тогда чем они руководствуются? Им помогает иррациональное мышление. Требовать приносить себя в жертву другому – то же самое, что рассказывать легенды о загробной жизни, или о том, что вода может превратиться в вино. Здесь сталкиваются не с логикой, а со слепой верой.

Другими словами, альтруистами руководствует не собственный разум, а эмоции. Если постоянно утверждать, что преследовать свои интересы плохо, а жертвовать собой ради другого хорошо, то люди начнут путаться. Они могут поверить, что над моралью не властен разум, и перестанут сопротивляться, решив, что нравственность требует отказа от свободы воли.

От данной путаницы у альтруистов есть своя выгода. Они утверждают, что нравственность разумом не понять. Моральная истина идет от души. Разум здесь не действует. Не нужно пытаться объяснить, нужно только верить. Но во что же верить? В то, что мы обязаны подчиниться потребностям другим. Это от нас требует социум.

Кодекс альтруизма не предусматривает даже намека на логическое объяснение того, почему мы должны принести себя в жертву. Они только призывают к тому, что необходимо просто верить в необходимость принесения в жертву себя. Нужно только смиренно это принять без лишних споров. Если устранить из теории альтруистов словесную шелуху, то большего там нельзя найти.

Слушайте себя и свой разум, а не поддавайтесь мнениями других. Этому можно научиться с помощью курса Викиум «Менталист«.

ЗДОРОВЫЙ ЭГОИЗМ: привычка оставаться в ресурсе

Нас воспитывали в духе, что быть эгоистом недостойно, что сначала подумай о других прежде, чем выставлять свое «Я». Хочу разбить стереотипы, что быть эгоистом плохо.

С детства нас учили, что быть эгоистом плохо. И вообще это больше походило на оскорбление, если так тебя называли учителя или родители.

Ай-яй-яй, разве могут хорошие мальчики и девочки быть эгоистами?

Многолетний стыд за беспокойство о себе, за проявления своих желаний рождает плоды. Мы чувствуем вину, когда мы счастливы. Если нам хорошо, то в этом должен быть какой-то подвох. Во-первых, не стоит выставлять напоказ счастье, а то сглазят/настучат/подставят/воспользуются. Во-вторых, открыто радоваться недостойно, ведь дети в Африке недоедают, в мире постоянно войны и вообще справедливости не существует.

Две крайности: либо ты думаешь только о себе и считаешься эгоистом, либо ты альтруист и до самого себя тебе нет никакого дела.

Неужели эгоисту чужда эмпатия и он не умеет сопереживать людям? Так ли бескомпромиссно это суждение? Я уверена, что можно найти баланс эгоистичного начала и альтруизма в самом себе. Я говорю о здоровом эгоизме.

Эта тема вошла в мою жизнь с рождением ребенка. Я поняла, что самое главное всегда оставаться в ресурсе. Здоровый эгоизм не имеет ничего общего с наплевательским отношением к другим. Он не про других, он про себя, про свои источники энергии и про своевременное их пополнение.

Эта тема важна при налаживании своего бизнеса, когда воплощаете свою идею в жизнь, но еще нет рядом тех, кому можно делегировать часть полномочий. Тогда, когда вы полностью поглощены своим проектом, когда буквально живете им. Когда у вас появляются дети и вы не хотите страдать комплексом “недостаточно хороших родителей”, потому что силы на нуле.

7 принципов здорового эгоизма

1.Наденьте кислородную маску сначала на себя.

2.Не доводить себя до энергетического истощения.

Когда мы погружаемся с головой в новый проект, мы мобилизуем все силы, чтобы он выстрелил, окупился, стал нашим личным достижением. Даже если у нас есть план, сколько по времени займет его развитие, не всегда он имеет реальное отражение в жизни: что-то идет не так, кто-то подводит. А мы продолжаем вкладывать свои силы, время и другие ресурсы с ощущением, что еще вот-вот и все.

Таким образом мы достигаем энергетического пика, вслед за которым происходит резкий спад энергии, мотивации. Происходит выгорание. Пропадает интерес к чему бы то ни было, появляется апатия, возможно затяжная депрессия. Но если вы знаете об этой цикличности, то можете предпринять меры, чтобы обезопасить себя и не доводить до этой стадии.

3.Выделять время только для себя.

Воспитать в себе привычку оставаться наедине с собой. Пусть это будет 30 минут в день, пусть больше. Но единение с собой позволяет сосредоточиться на своих потребностях, мыслях.

Отличным способом погрузиться в себя для меня стали письменные практики. Все мысли становятся на свои места, в голове порядок, мусор отсортирован и утилизирован.

Расслабляющая техника, которая помогает сосредоточиться на внутреннем развитии.

4.Guilty pleasure.

Если дословно, то это удовольствие, которое сопровождается чувством вины, или постыдное удовольствие. Я же называю это баловством. Да, именно побаловать себя время от времени не помешает, чтобы снять напряжение, повысить эмоциональный фон, подзарядить себя.

5.Придерживаться подхода “качество, а не количество”.

В момент важных проектов, реализации планов важно уметь выбирать из всего ассортимента только полезное. Это касается, идей, людей, еды, досуга. В любой другой момент не обязательно быть аскетом, но сейчас важнее польза

6.Эссенциализм: делать в первую очередь то, что имеет значение и смысл.

Подход, который помогает сосредоточиться на важном. Противопоставляем его с подходом, когда нужно делать все, при этом это “все” должны быть сделано идеально. Нет, сейчас мы фокусируемся только на важном, чтобы сэкономить свои ресурсы (время, кратковременную память, мотивацию).

7.Постоянно находить источники вдохновения, пополнять свою копилку эмоций и положительных впечатлений.

Подпитка творческого начала не менее важный этап: визуальный контент, вдохновляющая музыка, встреча с близкими по духу людьми. Со мной это работает так: если ресурс не пополняется, я начинаю высасывать темы статей из пальца, мысль бродит по кругу, я становлюсь заложником одних и тех же идей. Меня спасают выставки в музее современного искусства или книги, списки которых у меня есть на все случаи жизни.

Эти принципы родились опытным путем, они не передавались из поколения в поколение. Наши родители о них могли и не знать. Но сейчас, когда мы занимаемся своим саморазвитием, когда господствует культ здоровых привычек, справедливо отнести к ним и здоровый эгоизм.

Марина Шмелева, специально для Эконет.ру

Возникли вопросы — задайте их здесь

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Здоровый эгоизм: почему заботиться о собственных интересах вполне этично

Варламова Дарья

Эгоистов принято порицать, а готовность жертвовать своими интересами ради чужих считается оптимальной моделью поведения в благополучном обществе. Но так ли все однозначно? Питер Шварц, почетный член и бывший председатель совета директоров Института Айн Рэнд в книге «В защиту эгоизма: почему не надо жертвовать собой ради других», которая недавно вышла в издательстве «Альпина Паблишер», развенчивает ряд мифов об эгоизме и утверждает, что у каждого из нас есть неотъемлемое право пользоваться результатами собственных трудов себе во благо.

Мы формулируем свои представления о мире с помощью понятий. Но в нашем обиходе нет понятия «доброго» эгоизма. Определение, которое должно относиться к честным вершителям своих судеб, переносится на беспринципных захребетников.

Аутентичное определение эгоизма («действовать в собственных интересах, подчиняясь голосу разума») ловко изъято из нашего лексикона. И это не просто ошибка альтруистов, — это самый настоящий подлог, чудовищное искажение фактов, в результате которого из языка исчезли понятия, которыми можно было бы оперировать при сравнении альтруизма с эгоизмом. Альтруизм всегда хорош, а эгоизм — плох. Отсутствует само поле для дискуссий о том, хорошо или нет быть эгоистом. Понятие разумного, творческого и независимого человека оболгано и вычеркнуто из нашего обихода.

Свою ложь альтруисты расцвечивают рассуждениями о том, что эгоист — существо равнодушное и бесчувственное, что его интересуют только деньги, что дружба и любовь несовместимы с преследованием личных интересов и что все эгоисты — зацикленные на себе мизантропы. На самом деле личная заинтересованность может быть и материальной, и духовной. Посудите сами: тот факт, что у вас есть друг или любимый человек, дает вам массу преимуществ. Мы общаемся лишь с теми людьми, которые нужны нам. Мы любим лишь тех, кто нам дорог. И если вдруг, наслушавшись альтруистов, вы воспылаете любовью к первому встречному (если такое вообще возможно), — о, это будет воистину самоотверженный поступок! Возлюбить чужого, и тем более врага, — для этого требуется полное самоотречение. Но настоящая любовь всегда эгоистична. Ее не раздают направо и налево как милостыню. Только представьте себе: вы объясняетесь кому-то в любви не потому, что видите в любимом массу достоинств, а просто из жалости. Это же полный абсурд. Любовь не имеет ничего общего с благотворительностью. Мы любим потому, что данный человек для нас бесценен. И такая любовь доставляет бесконечную радость. Любить, желать прожить всю жизнь с человеком, который для нас олицетворяет все самое прекрасное на свете, — очень личный и эгоистический выбор. И только грубый и бессовестный альтруист способен все перевернуть с ног на голову, называя любовь и дружбу жертвенными отношениями.

Альтруисты извратили не только понятие «эгоизм». У них свое, особое представление о жертвенности. Что значит «пожертвовать»? Вряд ли это значит просто что-то отдать. Если мы даем продавцу в магазине деньги, чтобы купить продукты, это всего лишь сделка. При этом мы отдаем меньшую ценность (деньги) за большую (продукты). Жертвенный поступок означает нечто прямо противоположное: мы отдаем большую ценность в обмен на то, что вообще не представляет для нас ценности. Пожертвовать — значит понести убыток: именно поэтому альтруисты и считают жертвенность добродетелью. Если старшеклассника отвлекают от учебы, вынуждая мыть полы в школьной столовой, его заставляют приносить жертву. Если мать велит сыну отдать любимую игрушку сорванцу, который непременно ее сломает, — она требует от сына жертвы.

Простой рабочий, сующий пьяному бродяжке часть своего заработка (его вдруг взяло за живое, что кому-то живется еще хуже, чем ему самому), тоже приносит жертву. Можно привести в пример множество поступков, совершаемых в ущерб собственным интересам во благо других.

Дальше — больше. Отказ от сегодняшних удовольствий ради будущих благ альтруисты тоже называют самопожертвованием. Но если кто-то упорно трудится, чтобы стать выдающимся нейрохирургом или скрипачом, причем здесь жертва? Совершенно ни при чем. Напротив, распланировать свою жизнь так, чтобы в будущем получить максимальную отдачу (и в материальном, и в духовном смысле), — значит поступать как самый настоящий разумный эгоист. Пожертвовать ладью, чтобы взять ферзя, — не слабый, а, напротив, очень сильный ход. Вот если вы захотите сыграть в поддавки из жалости к слабому противнику, тогда такой шаг вполне можно будет назвать жертвой. Солдат, идущий на войну, когда враг перешел границу, не приносит никакой жертвы. Он просто защищает от агрессора свою свободу и своих близких. Но если его отправляют на край света с так называемой «гуманитарной миссией» (например, чтобы остановить межплеменную резню), его поступок можно назвать жертвой, потому что конфликт в далекой стране совершенно не затрагивает его личных интересов.

«С точки зрения альтруистов, отказ от сиюминутных удовольствий ради будущих благ — жертва, а вот отказ от будущих благ в пользу сиюминутных удовольствий — эгоизм»

Альтруисты не видят разницы между совершенно разными поступками. Инвестиции в собственное будущее (сегодня ты откладываешь доллар, чтобы в будущем получить два) они называют самопожертвованием. Но ведь такая модель поведения в корне отличается от действительно жертвенного поступка, когда ты отдаешь свои два доллара навсегда, становясь «сторожем брату своему».

С точки зрения альтруистов, отказ от сиюминутных удовольствий ради будущих благ — жертва, а вот отказ от будущих благ в пользу сиюминутных удовольствий — эгоизм. В газете читаем статью об одной футбольной команде, озаглавленную «Во всем виноваты эгоисты». Репортер спрашивает игроков о причинах огромного количества поражений в сезоне. В ответах постоянно звучит слово «эгоизм». «Пока одни ребята сидят дома и набираются сил, изучают план игры, прокручивают на видео рабочие моменты, другие всю ночь шляются по барам и наживают себе неприятности». Этих балбесов «товарищи по команде считают эгоистами».

Значит, напиться до посинения, чтобы на следующий день запороть игру, — это эгоизм, а сидеть дома, не притрагиваясь к спиртному, чтобы добиться победы, — самоотречение.

На сегодняшний день не существует четких дефиниций важнейших понятий, связанных с нравственностью, а расплывчатые определения лишь усугубляют положение. Под эгоизмом понимают не заботу о личных интересах (понятие из области этики), а поведение варваров и проходимцев.

Жертвенностью считают не обмен некой ценности на то, что ценности не представляет, а отказ от сиюминутного удовольствия. Альтруизм не определяют как подчинение себя другим, а отождествляют с любовью и уважением. Увы, приходится признать, что в головах людей царит путаница, которая делает их беззащитными перед тиранией альтруизма.

На ключевой вопрос, почему заботиться о собственной жизни считается аморальным, а о чужой — высоконравственным, альтруизм не дает никакого, пусть даже самого путаного ответа. Человек-хищник — эгоист, говорят они, и вопрос о том, почему истинный эгоизм считается злом, повисает в воздухе.

Но если мы проявим настойчивость и попытаемся развеять туман, окутывающий наши представления о нравственности, мы вдруг увидим, что призывы к самопожертвованию не имеют под собой никаких логических оснований. Нет никакого оправдания ни физическому, ни моральному рабству. Нельзя привести ни одного убедительного довода в пользу того, что человек должен подчинить свою жизнь служению другим людям. Наша жизнь принадлежит только нам, и никто не имеет права посягать на нее.

Но если альтруисты не способны привести никаких разумных доводов в пользу своего подхода, на что же они опираются? Альтруизм ищет поддержку в области иррационального. Требовать жертвы во благо других — все равно что рассказывать сказки про загробную жизнь и про то, что воду можно превратить в вино. Тут мы имеем дело не с фактами и логикой, а с их противоположностью — слепой верой.

Понятие «альтруизм» было сформулировано французским философом XIX в. Огюстом Контом. Уж прекрасно понимал смысл этого понятия, определяя его как «религию человечества». Обосновывая свой подход к этике, он писал о «фундаментальной и неопровержимой доктрине», которая заключается том, что «сердце должно служить уму». Его подход становится ясен из следующего высказывания: «Всякий постулат, претендующий на универсальность, может выводиться исключительно из области чувств».

Иными словами, нам предлагают стать альтруистами, руководствуясь не разумом, а чувствами. Наши представления о нравственности мы должны получать не эмпирически, а по наитию, не посредством знаний, а через веру, не потому, что в этом есть какой-то смысл, а несмотря на то, что его нет.

Альтруистическая доктрина принижает роль разума, и люди начинают верить, что превратятся в атилл, если начнут жить для себя. Нам постоянно предлагают ложный выбор — либо ты живешь за счет других, либо позволяешь кому-то сесть тебе на шею. Если постоянно твердить, что преследовать личные интересы — вредно и некрасиво, а жертвовать собой ради других — полезно и благородно, люди оказываются сбитыми с толку. Они начинают верить, что область морали вообще неподвластна разуму, и сдаются, решив, что нравственный выбор требует отказа от свободы воли.

Посеяв всю эту путаницу в головах, альтруисты довольно потирают руки. Не пытайтесь понять нравственность умом, твердят они. Моральные истины происходят не от ума, а от сердца. Разум тут бессилен. Не надо никаких объяснений, — просто верьте. Верить? Во что? В то, что мы должны подчинить себя чужим потребностям. Этого от нас требует общество.

В кодексе альтруиста нет даже намека на логическое обоснование того, что мы обязаны приносить себя в жертву. Более того, альтруисты отрицают саму необходимость хоть какого-то вразумительного ответа на этот вопрос. Если признанные авторитеты объявляет жертвенность добродетелью, спорить бесполезно. Огюст Конт радостно приветствовал христианство с его «подчинением разума вере», ибо вера, по его мнению, «есть служение человека Человечеству». Иными словами, нужно просто заставить себя верить в необходимость самопожертвования. Нужно безропотно принять ее, не задавая вопросов.

Если из кодекса альтруизма убрать словесную шелуху, окажется, что ничего другого там нет.

За кого мы отвечаем?

За кого мы отвечаем? А чем плох нездоровый эгоизм?

А чем плох нездоровый эгоизм?