что делать если у ребенка болит копчик

Боль в копчике

Поделиться:

Боли в области копчика иногда не проходят в течение долгого времени и нередко мешают нормально жить. А самое грустное то, что такие боли могут сигнализировать о серьезных заболеваниях малого таза.

Проявления

Боль в копчике (по-научному кокцигодиния) чаще всего носит тянущий и ноющий характер. Обычно боли распространяются на ягодицы, половые органы, бедра. Как правило, неприятные ощущения беспокоят при определенном положении тела, например при сидении или в момент вставания, могут также возникать при опорожнении кишечника. Иногда вместе с усиливающейся болью может появиться потливость, учащенное сердцебиение или побледнение кожи.

Виды и причины болей в копчике

При первичной кокцигодинии (примерно 30 % всех случаев кокцигодинии) источником боли является сам копчик, например после травмы или после родов. При смещении позвонков копчика в нем, а также в окружающих тканях (мышцах и связках) развивается болезненность. При этом неприятные ощущения хоть и доставляют массу неудобств, но не являются серьезной угрозой для жизни и здоровья.

Читайте также:

Поясничная боль: основные причины

Вторичная кокцигодиния встречается намного чаще (примерно 70 % случаев) и связана с заболеваниями органов малого таза (например, мочевого пузыря, матки и придатков, предстательной железы, кишечника). Сами болезни могут быть очень разные — от геморроя и цистита до раковых опухолей. Во всех этих случаях на самом деле болит не сам копчик, а окружающие его органы и ткани. При вторичной кокцигодинии обычно имеются и другие симптомы, — они как раз-таки наводят врачей на мысль об основном заболевании. В итоге пациенты наблюдаются и получают лечение у урологов, гинекологов или проктологов.

Предрасполагающие факторы

Боли в копчике могут появиться у любого человека, однако можно выделить некоторые предрасполагающие факторы:

Обследование

Нередко пациенты с болями в копчике проходят долгий путь до установления правильного диагноза, ведь причин боли может быть множество.

Если пациент затрудняется описать начало болезни, то ему необходимо детальное обследование. Вначале придется посетить терапевта, который уточнит жалобы и симптомы и направит на анализы крови и мочи, а также на консультации к другим специалистам. Как мы помним, в большинстве случаев боль в копчике связана с болезнями органов малого таза, поэтому, скорее всего, «другими специалистами» окажутся уролог, гинеколог или проктолог. Они проведут соответствующее обследование при необходимости.

Если пациент связывает боль с травмой копчика (например, после падения на копчик), то ему необходимо в первую очередь обратиться к травматологу. Травматолог сделает рентген или компьютерную томографию копчика, чтобы исключить патологию костей. Если повреждения костей на снимках не выявятся, то, возможно, понадобится консультация невролога для исключения проблем с поясничным и крестцовым отделами позвоночника. Иногда боли в этих отделах позвоночника могут отдавать в копчик, имитируя симптомы кокцигодинии.

Лечение

В случае первичной кокцигодинии обычно назначают нестероидные противовоспалительные препараты (например, диклофенак, ацеклофенак и др.) в виде таблеток или свечей. Если боль сопровождается напряжением мышц тазового дна, то возможен прием миорелаксантов (например, толперизона, тизанидина). Хорошим эффектом обладают новокаиновые блокады в область копчика и наиболее болезненные участки мышц тазового дна. Очень помогают физиотерапия, мануальная терапия и лечебная физкультура.

В случае же вторичной кокцигодинии проводят лечение основного заболевания. Заболевание может быть очень серьезным, поэтому не нужно ждать, что боли «пройдут сами», — лучше не теряя времени обратиться к врачу и разобраться с проблемой.

Товары по теме: [product strict=» диклофенак»]( диклофенак), [product strict=» ацеклофенак»]( ацеклофенак), [product strict=» толперизон «]( толперизон), [product strict=» тизанидин-тева, ТИЗАЛУД, СИРДАЛУД, тизанил»]( тизанидин)

Боль в копчике: причины и наиболее эффективное лечение

| Плюсы лечения в нашей клинике: |

Причины боли в копчике

Нижний отдел позвоночника часто болит у детей из-за родовой травмы или неудачного падения, после неправильно выполненных упражнений на физкультуре.

У взрослых боль в копчике возникает из-за остеохондроза, защемления нервов, заболевания мышц, смещения межпозвонковых дисков, а также после травмирования. Кроме того, нижняя часть спины может беспокоить из-за проблем, не связанных с позвоночником. Поэтому так важно обратиться к опытным специалистам, чтобы сразу распознать точную причину дискомфорта и не затягивать с лечением. В клинике доктора Савяка работают высококвалифицированные диагносты, выявляющие даже скрытые заболевания.

Общие причины неприятных ощущений в копчиковой кости:

К какому врачу обращаться, если болит копчик

Вначале необходимо исключить травму нижнего отдела позвоночного столба. Для этого посетите врача-травматолога в клинике Олега Савяка. Если предположение не подтвердится, вас направят к мануальному терапевту. Специалист вправит смещённые позвонки, восстановит здоровую работу мышц и расслабит зажатые нервные окончания.

После тщательной диагностики может потребоваться помощь докторов других сфер: гинеколога, уролога, гастроэнтеролога. При этом копчик может быть абсолютно здоров – боль просто отдаёт в нижнюю часть спины. Тем не менее, начать обследование надёжнее именно в узкоспециализированном центре – институте реабилитации позвоночника. Вертебрологи клиники Савяка смогут выявить опорно-двигательную патологию даже на ранней стадии.

Лечение болей в копчике

Терапия в нашем медцентре преимущественно консервативная. С помощью массажа, вытяжения на современных аппаратах, мануального воздействия и лечебной физкультуры вы забудете о дискомфорте в спине. Авторская методика позволит не только устранить проблему, но и предотвратить её повторное возникновение.

Не допускайте осложнений и состояния, когда без операции уже не обойтись. Записывайтесь на прием в клинику Савяка, не откладывая.

Боль в нижней части спины у подростков

В начале XXI в. медико-социальная значимость проблемы болей в нижней части спины (БНС) уже ни у кого не вызывает сомнения, поскольку до 80% работоспособного населения в различных странах мира ее испытывали когда-либо в течение жизни.

В начале XXI в. медико-социальная значимость проблемы болей в нижней части спины (БНС) уже ни у кого не вызывает сомнения, поскольку до 80% работоспособного населения в различных странах мира ее испытывали когда-либо в течение жизни. И хотя чаще всего острые боли в нижней части спины (пояснице) продолжаются не более 7–10 дней, экономический ущерб при этой патологии оказывается огромным: из-за снижения количества выработанной продукции, необходимости дорогостоящего обследования больных, особенно при рецидивирующем течении (включая МРТ позвоночника), и лечения. При этом нельзя не подчеркнуть, что для каждого человека такие боли — это большая психологическая и соматическая встряска.

Обычно считалось, что БНС чаще развиваются у людей в возрасте 30–59 лет, преимущественно у мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, однако эпидемиологические исследования, проведенные во второй половине ХХ в., показали, что боли такой локализации наблюдаются у людей разных профессий, как у мужчин, так и у женщин. Более того, к концу ХХ в. появились отдельные сообщения, что БНС отнюдь нередки у подростков от 14 лет и старше.

Так что же такое БНС? В настоящее время общепринятым стало определение БНС, как болей, локализирующихся между XII парой ребер и ягодичными складками. При этом очень важно отметить, что БНС — это не диагноз, а симптом, требующий тщательного обследования больного для исключения анатомических или патологических нарушений со стороны позвоночника. И в то же время накопленный опыт показал, что даже при самом современном обследовании у большей части людей, страдающих БНС, не удается выявить какие-либо конкретные болезни, включенные в подкласс дорзопатии МКБ-10. Таким образом, БНС можно квалифицировать как симптом, столь часто возникающий, что данный факт послужил обоснованием для его включения в МКБ-10 (М54.5). В этом отношении «подростковые» БНС могут служить подтверждением положения, согласно которому такого характера боли могут действительно возникать без значительных анатомических изменений со стороны различных структур позвоночника, хотя у ряда школьников с БНС удается выявить Spina bifida, спондилолистез, болезнь Шейерманна-Мау, начальные проявления ювенильного анкилозирующего спондилоартрита [1].

Как показали исследования, БНС регистрируются в различных странах у 7–39% подростков [1]. Похожие данные были получены и при обследовании школьников городов Оренбурга и Орска — соответственно у 19 и 26,6% [2], что свидетельствует о безусловной значимости и для нашей страны этой патологии, ухудшающей состояние здоровья школьников, а также зачастую в дальнейшем затрудняющей выбор профессии. В связи с этим не могут не обратить на себя внимание данные о значительном вкладе «подростковых» БНС в развитие тяжелой патологии у взрослых. Так, M. Herreby и соавторы предложили ответить на вопросы анкеты людей, уже достигших 48 лет, которые в 14-летнем возрасте в момент обследования жаловались на БНС (тогда же были проведены рентгенологические исследования в этой области). Исследования показали, что у 85% мужчин и 86% женщин в течение прошедших 25–35 лет рецидивировали БНС, а у 25,4% из них развился тяжелый синдром болей. Особенно отмечено, что тяжелые БНС сопровождались снижением работоспособности и качества жизни [3].

Накопленные данные показали значение семейного анамнеза БНС в развитии этого синдрома у 14-летних подростков. В то же время в подростковом возрасте, помимо наследственных, были и другие факторы, отчетливее выраженные в группе страдающих тяжелыми болями в нижней части спины. Речь идет о таких факторах, как курение (более 20 сигарет в день), недостаточная спортивная активность и вообще низкая двигательная активность. По-видимому, нельзя утверждать, что именно вышеперечисленные критерии стали причиной ухудшения состояния испытуемых к 48 годам, а не явились следствием тяжелого течения БНС. По крайней мере, авторы этого исследования [3] склонны отводить первоочередную роль в этом процессе именно наследственным причинам.

Несмотря на то что многие факторы риска развития БНС наблюдаются как у 14-летних подростков, так и у взрослых, тщательное обследование все же позволяет выделить ряд наиболее значимых параметров. В этом отношении интересно исследование Д. Н. Бегун [2], в котором приняли участие подростки мужского пола в возрасте 14–17 лет, учащиеся школ городов Оренбурга и Орска. Прежде всего показано, что обследованные жаловались на боли, локализовавшиеся преимущественно в поясничном отделе (57 и 69,4% соответственно в г. Орске и г. Оренбурге), но нередко испытуемых беспокоило также сочетание болей в поясничном и шейно-грудном отделах, а 9 и 15,9% подростков (соответственно в г. Оренбурге и в г. Орске) указывали также и на боли в суставах. Кроме того, отмечается связь между болями со стороны костно-мышечной системы у родственников детей и БНС у обследованных школьников. Была выявлена определенная взаимосвязь между высоким ростом (более 170 см) обследованных и частотой выявления БНС, а также массой тела (более 63 кг) и БНС, правда, последнее отмечалось преимущественно в г. Оренбурге. Из других анатомических факторов отмечены различия в длине ног и нарушение осанки. Значимой была роль физического и смешанного характера труда, статических нагрузок на позвоночник и больших физических нагрузок вообще; неоднозначно оценивалась роль длительного сидячего и противоестественного положения тела, но тем не менее и эти факторы следует учитывать, чтобы иметь возможность своевременно их устранить. Особенно важно отметить, что риск развития БНС был выше у тех, кто не занимался регулярно каким-либо спортом, за исключением подростков, регулярно посещавших занятия единоборствами, у которых также часто отмечались БНС, что, возможно, связано с повышенным травматизмом, характерным для этих видов спорта.

Крайне важно обратить внимание на связь БНС у подростков и курения, что подчеркивают практически все исследователи, изучавшие факторы риска БНС как у подростков, так и у взрослых.

В таблице представлены наиболее значимые факторы риска БНС. Очевидно, что половина из них была значимой для обоих городов, как, например, курение, длительные статические нагрузки, наследственная предрасположенность и др. Но не менее важно обратить внимание на индивидуальный ответ на перечисленные факторы риска, с чем и связана неодинаковая значимость каждого из них.

В этой связи, безусловно, интересны обобщенные литературные данные, представленные H. De Bie [1] и свидетельствующие о неспецифическом характере различных причин, вызывающих БНС у подростков. Тем не менее исследователь также подчеркивает значение низкой физической активности, длительного сидения у телевизора («телевизированная жизнь»), курения, равно как и эмоциональных поведенческих проблем. При этом особенно важно понимать, что для подростков психосоциальные факторы в развитии и продолжительности БНС имеют неизмеримо большее значение, чем механическая перегрузка [4]. В развитии БНС у подростков могут играть немаловажную роль как травмы, грыжи дисков и др., так и «компьютеризированный» стиль жизни и ношение тяжелых школьных ранцев [1].

С другой стороны, БНС у подростков нельзя оставлять без внимания еще и потому, что они могут быть вызваны врожденными нарушениями, обусловливающими боли в пояснице, такими, как Spina bifida, спондилолистез, болезнь Шауэрмана [1].

Гипермобильный синдром также может быть фактором риска развития БНС, что убедительно показал А. Г. Беленький [5]. Так, дорсалгии различной локализации в ходе проведенного им исследования были отмечены у 38% пациентов (из 60 человек), в том числе преимущественно люмбалгия у 12%. В то же время дорсалгия учащалась по мере обследования больных различного возраста, достигая 53 и 52% в возрастных группах 31–40 лет и 41–55 лет соответственно. При этом с возрастом наиболее значительно нарастали БНС — с 12% в возрасте 16–20 лет до 43% в группе 41–55-летних. Клинически особенно значимо раннее развитие сколиоза — уже в возрасте 16 — 20 лет у 30% обследованных с гипермобильным синдромом.

Таким образом, развитие БНС, наблюдающихся почти у 1/3 школьников, представляет собой немаловажную проблему, к необходимости решения которой должно быть привлечено внимание родителей, учителей, врачей и самих подростков. Как уже говорилось выше, возникновение этого синдрома у подростков чревато развитием тяжелого течения болезни уже к среднему возрасту и может послужить ограничением при выборе профессии по окончании школьного обучения.

Клиническая симптоматика БНС у подростков почти не отличается от хорошо известной клиники у взрослых. При расспросе необходимо выявить влияние на интенсивность БНС различных движений в позвоночном столбе — умывания и одевания, ходьбы, сидения и стояния, подъема тяжести и др. Большое значение имеет осмотр, при котором уточняются изменения осанки и вида позвоночного столба, наличие или отсутствие физиологических изгибов, снижение размеров подвижности позвоночника при наклонах вперед (тесты Томайера и Шобера), наличие мышечных напряжений, физической характеристики прямых мышц спины (уплотнение, болезненность при пальпации и др.). Естественно, должно быть проведено физическое исследование для выявления гипермобильности суставов и самого позвоночника.

Подросток с БНС обязательно должен быть подвергнут рентгенологическому исследованию этого отдела позвоночника, включая фиксацию возможных преходящих двигательных изменений, а при необходимости показано проведение МРТ.

Методика лечения БНС у подростков практически не разработана, хотя некоторые принципы терапии, получившие наибольшее распространение у взрослых, могут быть рекомендованы.

Таким образом, рекомендуемая выше физическая активность в период снижения болевого синдрома в конечном итоге направлена на создание и поддержку физиологического положения позвоночника, т. е. правильной осанки и рационального двигательного режима. По существу, предлагаемая система физической активности предусматривает предупреждение дальнейшего прогрессирования и развития необратимых изменений со стороны различных структур позвоночника.

«Подростковые» БНС, как правило, не требуют специального системного лечения анальгетиками или нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), однако при необходимости могут рекомендоваться мази для уменьшения ноцицептивной болевой стимуляции и снятия мышечного спазма. Среди применяемых локально НПВП: фастум гель (2,5% кетопрофен), долгит-крем (5% ибупрофен), нимулид гель (1% нимесулид), финалгон, финалгель (от 14 лет), вольтарен эмульгель, которые обладают выраженным локальным обезболивающим эффектом и хорошей переносимостью. Для последнего разработаны соответствующие дозировки — из тюбика выдавливается порция крема размером с вишню при необходимости его нанесения на площадь

400 см 2 или с орех — на площадь

В заключение необходимо отметить, что БНС у подростков представляет собой сравнительно новую, мало разработанную проблему, тем не менее имеющую государственную важность, поскольку БНС в этом возрасте ухудшают качество жизни подростков, могут послужить ограничением при выборе профессии, а у взрослого человека стать причиной достаточно тяжелого течения БНС.

Что такое кокцигодиния? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавриловой Т. А., проктолога со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Кокцигодиния, или анокопчиковый болевой синдром — это группа заболеваний, объединённых таким симптомом, как боль в заднем проходе, области промежности и копчике, которая может иррадиировать в крестец, ягодицы и половые органы. Эти боли могут беспокоить человека в течение всей жизни, временно пропадая и возвращаясь. Заболевание часто является хроническим.

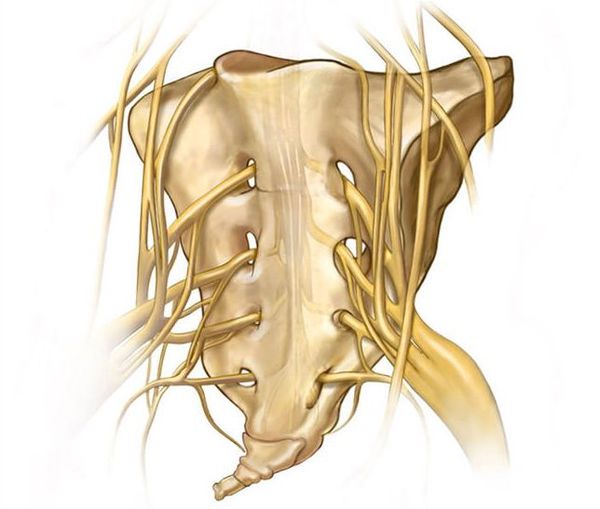

Копчик — самый нижний конечный фрагмент позвоночника. Он представляет собой слияние 4-5 позвонков, прикреплённых к крестцовому отделу посредством хрящевого диска. Особенностью это соединения является отсутствие между позвонками желеобразной структуры — пульпозного ядра. Поэтому в норме движение в суставе отсутствует, а основная причина проявлений болей при данном заболевании — повреждение, ущемление нервов, расположенных в копчиковой и крестцовой зоне.

Выделяют также идиопатическую кокцигодинию, т.е. не связанную с другими патологическими состояниями. Важную роль в её возникновении играет эмоциональное напряжение и стрессы.

Часто боли возникают у людей, вынужденных длительное время находиться в положении сидя: бухгалтеров, программистов, офисных работников. Это связано с дегенеративными изменениями и статической деформацией копчика.

Симптомы кокцигодинии

Больной становится осторожным в движениях, в положении сидя чаще перемещает вес тела на одну ягодицу, передвигается плавно. Такие изменения при нагрузке на мышцы и суставы влекут за собой сколиотические изменения позвоночника, деформацию суставов, перенапряжение мышц.

Заболевание носит хронический характер, обострения провоцируются стрессовыми ситуациями, общим переохлаждением, чрезмерной или непривычной физической нагрузкой. Существует сезонность заболевания.

Патогенез кокцигодинии

Слово «копчик» происходит от древнегреческого слова «κόκκυξ» — «кукушка», что говорит о его клювовидной форме. Ранее в области копчика был хвост, с помощью которого человек мог цепляться за ветви. Также хвост служил органом равновесия, с его помощью распределялась нагрузка на кости и мышцы таза. Человеческие эмбрионы до сих пор на определённом этапе развития имеют хвост, который потом перестаёт выступать над поверхностью тела.

Основные роли копчика:

Особенностью крестца и копчика является губчатое строение их костной ткани. Она состоит из разнонаправленных костных пластинок с обильным кровоснабжением. Это строение обеспечивает лёгкость конструкции, поддерживающей все органы малого таза.

Существует процент пациентов, у которых появление анокопчикового болевого синдрома не связано ни с одним из перечисленных патогенетических процессов. В связи с этим вопрос проявления кокцигодинии до сих пор актуален, а этиопатогенитические факторы изучены не полностью.

Классификация и стадии развития кокцигодинии

Единой классификации кокцигодинии на сегодняшний день не существует. Мы рассмотрим самые распространённые из них.

Антадзе А. А. в 1986 году структурировал данное заболевание по-иному, предложив объединить некоторые группы причин:

Существенных отличий в предложенных классификациях нет. В настоящее время доктор на своё усмотрение определяет, какой из них пользоваться.

Осложнения кокцигодинии

В связи с неравномерным распределением веса при опоре в положении сидя возникает асимметрия, ведущая к сколиотическим изменениям позвоночника (сколиозу), идёт нагрузка на суставы малого таза и нижних конечностей.

На фоне длительного болевого синдрома возникает депрессия и страх «неизлечимого заболевания». Периодически возникающие фобические состояния порой требуют специализированной психотерапии.

В литературе зафиксированы случаи образования хронических язв на ногах на фоне ангионевроза (нарушение иннервации сосудистой стенки) нижних конечностей, причём боли, начинаясь в крестцово-копчиковой области, распространялись на стопы.

Диагностика кокцигодинии

В обязательный перечень исследования входит ректальный пальцевой осмотр. При кокцигодинии проявляется болезненность при исследовании в области копчика, определяется тугой тяж (шнуровидное уплотнение) крестцово-остистой связки. Данное исследование позволяет оценивать состояние мышц малого таза, присутствие в них гипертонуса (перенапряжения).

Также всем назначается ректороманоскопия — исследование слизистой оболочки прямой кишки и иногда части сигмовидной кишки с помощью ректороманоскопа. Его проведение необходимо для исключения патологии прямой кишки, а также определения наличия опухолей. Ректороманоскопия должна выполняться на пустой желудок. Перед исследованием кишечник нужно очистить с помощью клизм.

В неясных случаях возможно дополнительно привлечение других методов диагностики. К ним можно отнести:

Лечение кокцигодинии

Данное заболевание крайне плохо поддаётся лечению. Результат терапии часто зависит от причины проявления болей. Хороший эффект даёт именно комплексная терапия.

К формам лечения можно отнести:

Медикаментозная терапия

Основная группа препаратов данного вида лечения — это нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они не только борются с воспалением, но и позволяют устранить боль. Их желательно вводить ректально, т. е. использовать в виде свечей или микроклизм.

Не последнее место в лечении кокцигодинии занимают препараты группы миорелаксантов. Они позволяют снизить тонус мышц. Применяют антидепрессанты, так как они пролонгируют и усиливают действие обезболивающих средств. Также их принимают в связи с тем, что на фоне постоянной боли возникают фобии и депрессивный синдром.

Мануальная терапия

Физиотерапия

При системном подходе они ускоряют процесс расслабления тонической мускулатуры мышц тазового дна.

Хирургическое лечение

Операция при кокцигодинии проводится только в случае перелома или вывиха копчика, а также при неэффективности консервативной терапии. Видов оперативного лечения существует несколько. Самые распространённые — кокцигэктомия (удаление копчика) и ламинэктомия (удаление части копчика). В последнее время операции проводятся путём локального радиочастотного воздействия (радиочастотной абляции).

Лечение кокцигодинии, особенно хронической, протекающей длительное время, требует большого терпения от больного и от врача. Многое зависит от доверия пациента: ему необходимо объяснять, что процесс является доброкачественным, призвать к спокойствию и терпению.

Прогноз. Профилактика

Проблема кокцигодинии на современном уровне решена не полностью. Часто результаты лечения многофакторны и зависят от причины возникновения заболевания.

В профилактике заболевания большую роль играет образ жизни. Необходимо донести до больного о необходимости соблюдения правильного расположения при положении сидя, а также перерывов в работе. Большую роль играет лечебная физкультура, которая правильно задействует мышцы скелета.

Своевременное обращение к доктору при падениях, травмах в области малого таза ведёт к быстрому купированию процессов локального воспаления, и, как следствие, уменьшает возможность образования рубцов и спастических изменений в малом тазу.

Правильное ведение родов и беременности, умение вовремя распознать клинически узкий таз минимизирует возможность травматизации тканей копчика.

Профилактические беседы о правильной осевой нагрузке на позвоночник, проводимые в школе и на больших предприятиях, могут помочь людям сформировать правильные привычки, а значит снизить вероятность развития дегенеративных процессов в малом тазу и предотвратить возникновение кокцигодинии.

Читайте также:

Читайте также: