что делать если у поросенка опухло копыто

У поросенка опухла нога — какие заболевания могут вызвать такой симптом?

Развитие заболевания у поросят сводят все усилия фермера на получение прибыли от разведения животных. Если ежедневно выполнять правила ухода и содержания особей в чистоте, контролировать состояние новорожденного приплода, то можно избежать формирования патологий. Если внезапно у поросенка опухла нога или посинели уши стоит незамедлительно осуществлять лечебный процесс. Но перед терапией следует выявить возможные болезни.

Причины опухания конечностей у поросят

Выявить причину, послужившую стимулом для развития у свиньи опухоли на конечностях, трудно. Определяют факторы, благодаря которым образуется патология, приводящая к серьезным последствиям:

Выявление опухоли не стоит оставлять без внимания. Рекомендуется начинать терапевтическое воздействие, даже если причиной возникновения стала травма. При отсутствии лечения можно не только спровоцировать ухудшение состояние животного, но и потерять особь.

Травмирование суставов ног поросят

При выявлении ушибов мягких тканей, свинья начинает заметно хромать, у нее проявляется болезненность в ногах. На кожных покровах образуются гематомы и припухлость. Незначительные травмы проходят самостоятельно и не требуют дополнительного воздействия. Чтобы смягчить болезненность рекомендуется делать холодные компрессы.

При возникновении открытой раны в области суставов, отсутствие лечения провоцирует образование артрита гнойного типа. Из раны сочится зловонный экссудат, конечность опухает. Для терапии потребуется ввод антибиотиков (Цефтриаксон, Пенициллин или Цефуроксим). Если проводится правильное и своевременное воздействие на пораженный участок, то лечение имеет положительный исход.

Полиартрит

Заболевание спровоцировано мельчайшими возбудителями – микоплазмами. При заражении развиваются следующие признаки:

Если у поросенка опухла задняя нога или обе конечности, то требуется осуществлять лечение незамедлительно. Терапевтическое воздействие необходимо проводить при помощи антибиотиков, таких как Линкомицин или Тилозин. В большинстве случаев воздействие антибактериальных препаратов на микроскопических паразитов действует незначительно. Поэтому пораженное животное лучше вовремя отправить на убой, чем дожидаться естественной кончины.

Недостаток витаминов

Образование рахита обусловлено дефицитом во внутренних органах фосфора витамина D, А, кальция, меди, йода и марганца. Иногда причиной развития патологии выступает недостаток ультрафиолетовых лучей. При гиповитаминозе у животных выявляется шаткость походки, опухание конечностей, костям свойственно искривляться. В качестве терапии необходимо дозировано облучать свиней ультрафиолетовыми лучами, чаще выпускать на свежий воздух. В рацион вводят костную муку, пивные дрожжи и рыбий жир. Для профилактики следует приобретать корма с содержанием минеральных веществ и витаминов.

Воспаление копытцевого сустава

Если выявляется, что опухло копыто у поросенка, то чаще всего развивается воспалительный процесс копытцевого сустава с гнойным содержанием. Симптомами заболевания служат:

Для устранения воспаления ветеринары прибегают к хирургическому вмешательству. Подобное лечение позволяет спасти животное и устранить болезненность и припухлость.

Абсцесс

Процесс развивается благодаря попаданию патогенных бактерий в открытые раны, при загрязнении кожи, а также при образовании гнойных порезов или травм. При развитии заболевания происходит травмирование кожных покровов, которые со временем заживают, но под ними формируется опухоль. Абсцесс провоцируется пневмонией, репродуктивно-респираторным синдромом свиней или оспы. При отсутствии терапии происходит истощение организма животного, что приводит к неминуемой гибели. В качестве лечения используют хирургическое вмешательство. Осуществляют разрез полости, полностью удаляется гнойное содержимое.

Артрит различной этиологии

У новорожденных микоплазматический артрит развивается в острой форме в течение 3-х месяцев. Лечение производится при помощи введения антибиотиков: Тилозин, Линкомицин или Тиамутин. Длительность курса терапевтического воздействия – 7 дней, при необходимости увеличивается до 14 суток.

При развитии стрептококкового артрита поражаются не только ноги, но и дыхательная система, кожные покровы и внутренние органы. Инфекция может поселиться в особи любой возрастной категории, но чаще всего заражение происходит у поросят, не старше 30 дней. Для определения точного диагноза, проводят лабораторные тесты. При подтверждении болезни, для лечения применяются антибиотики: Стрептомицин, Цефтриаксон, Окситетрациклин, Цефуроксим, Пенициллин.

Отечная болезнь

Причиной развития заболевания становится активное размножение в прямой кишке колибактерий токсического характера. Инфицирование наблюдается у новорожденных, не старше 14 суток.

При развитии колиэнтеротоксемии выявляется расстройство пищеварительных органов, часто присутствуют запоры или диарея. Аппетит полностью отсутствует, веки опухают, глазные щели сильно сужаются. Выявляется синева кожных покровов на конечностях, ушах и животе. Наблюдается нарушение координации, отечность в ногах, дрожь или судороги. Температура тела увеличивается до 41 градуса.

При точном выявлении заболевания следует использовать сульфаниламидные медикаменты и антибактериальные препараты от энтеротоксемии и дисбактериоза. Вводится внутривенно 10 % раствор кальция хлористого. Дополнительно применяется Супрастин, Кордиамин, Димедрол и Пипольфен. Таким образом, если у поросенка опухли ноги, то его нужно внимательно осмотреть и выявить причину формирования патологического состояния. Ранняя диагностика проблемы позволит быстро излечить животное, не дожидаясь его гибели.

Отечная болезнь поросят

Возбудитель – энтеропатогенные бетта-гемолитические штаммы кишечной палочки, которые продуцируют В-гемолизин. Кишечная палочка достаточно устойчива во внешней среде, в воде, почве, навозе и животноводческих помещениях может сохраняться в течение 1-2 месяцев, при нагревании до 76 градусов кишечная палочка разрушается через 15-20 секунд. Обычные дезинфицирующие средства разрушают кишечную палочку в течение нескольких минут.

Эпизоотологические данные. Происходит поражение преимущественно поросят в возрасте 8-12 недель, после отъема от свиноматок. При острой вспышке болезни отмечаются единичные случаи заболевания и падежа у поросят – сосунов и среди свиней на откорме. Причем поросята с хорошей упитанностью более чувствительны к отечной болезни. Заболевание, обычно появляется в хозяйстве внезапно, чаще в теплый период года и может повторяться в хозяйстве несколько лет подряд, сопровождаясь высоким отходом (от 20 до 100%).

Длительность течения отечной болезни в хозяйстве зависит от времени и практикуемого в хозяйстве метода отъема поросят, а также от условий кормления в пред- и послеотъемные периоды. Обычно чаще всего мы наблюдаем вспышку отечной болезни в период туровых опоросов в период отъема поросят от свиноматок и продолжается она от 1 до 3 недель.

Отечная болезнь характеризуется своим внезапным появлением среди поросят- отъемышей с появлением симптомов отека век и парезов конечностей приводящих к падежу поросят. Заболевание поросят отечной болезнью в основном происходит с 7-го по 20-й день после отъема поросят от свиноматки. Заболевание продолжается 7-10дней и прекращается также внезапно как и появилось.

Предрасполагает к заболеванию поросят отечной болезнью — концентратный тип кормления, ранний отъем поросят от свиноматок, отсутствие моциона, несбалансированность рациона по микроэлементам.

В свиноводческом хозяйстве источником инфекции гемолитичных эшерихия коли являются свиноматки-бактерионосители и полученные от них поросята.

Патогенез. Отечная болезнь развивается в результате бурного размножения в кишечнике поросят гемолитичной кишечной палочки, в результате развивающейся острой интоксикации организма бактериальными и кормовыми токсинами образующимися в кишечнике. У поросят наступают сосудистые расстройства на почве острой сердечной недостаточности, происходит снижение в крови альбуминов, приводящие к ухудшению удержания воды в кровяном русле и выходу ее в окружающие ткани, вследствие чего в различных органах и тканях поросенка появляются отеки.

Отек тканей головного мозга вызывает у поросенка нервные расстройства, которые проявляются – судорогами, параличами, атаксией, понижением чувствительности и др.

Клинические признаки. Инкубационный (скрытый) период у заболевших поросят исчисляется несколькими часами (6-10ч.). Заболевание на свинарнике обычно начинается остро.

Первые клинические признаки в зависимости от возраста поросят проявляются расстройством функции желудочно-кишечного тракта у более молодых поросят, у старших-симптомами поражения нервной системы. Большинство ученых к самым ранним признакам начала отечной болезни поросят относят появление симптомов отека век и головы. По форме течения отечную болезнь принято различать как сверхострую, острую и хроническую.

Сверхострое течение отечной болезни характеризуется внезапной гибелью поросят. Обслуживающий персонал в группе поросят-отьемышей, где накануне все поросята были практически здоровы и хорошо поедали корма, утром следующего дня в станках находит трупы хорошо упитанных поросят. В дальнейшем случаи внезапного падежа поросят обслуживающий персонал регистрирует в течение дня. Так примерно начинается энзоотия отечной болезни на свиноводческой ферме или комплексе. Практически одновременно в клетках появляются поросята с симптомами отеков и расстройством центральной нервной системы.

Острое течение — является наиболее распространенной формой отечной болезни поросят. Болезнь начинается с повышения температуры тела до 40,5-41о С и развития нервно-паралитических явлений. У поросят особенно ярко выражены отеки век, походка становится неуверенной, шаткой, появляется мышечная дрожь больные поросята зарываются в подстилку; При осмотре таких поросят отмечаем у них манежные движения, к которым присоединяются параличи конечностей. В результате резких звуковых раздражений, больные поросята вздрагивают, вплоть до появления у них эпилептических припадков. Сердечная деятельность нарушается, появляется тахикардия-до 200 ударов в минуту. Дыхание учащено и затруднено. В результате ослабления сердечной деятельности у поросят перед падежом отмечаем развитие застойных явлений (синюшность пятачка, шеи и брюшной области). Конечной причиной смерти поросенка является асфиксия. Острая форма отечной болезни длится от нескольких часов до суток, летальность составляет от 90 до 100%.

Хроническое течение бывает у свиней более старших возрастных групп, а также в стационарно неблагополучных по отечной болезни поросят хозяйствах. Такие больные поросята имеют угнетенное состояние, ослабленный аппетит, встречаются случаи залеживания. Переболевшие хронической формой поросята иногда сами выздоравливают. У поросят переболевших данной формы отечной болезни иногда возникают осложнения в виде – хромоты, искривления шеи. Такие поросята в дальнейшем отстают в развитие и росте.

Патологоанатомические изменения. При вскрытие поросят павших от отечной болезни они имеют хорошую упитанность. В области пятачка, ушей и нижней части живота находим застойные явления. При вскрытии находим отеки в подкожной клетчатке век, вокруг глаз, в области лба, основания ушей и затылка, в органах брюшной полости.

При вскрытие грудной и перикардиальной полостей выявляем повышенное количество соломенного цвета жидкости с хлопьями фибрина. При разрезе легких — вытекает пенистая жидкость с примесью крови. Под плеврой, эпикардом и эндокардом находим единичные точечные кровоизлияния.

В брюшной полости содержится увеличенное количество желтоватой жидкости с хлопьями фибрина, нити фибрина встречаются и среди петель кишечника. Стенка желудка, особенно в пилорической области утолщена и отечна, до 2-4см и более. Желудок часто наполнен плотными, сухими крошковатыми кормовыми массами. Сосуды брыжейки на всем своем протяжении инъецированы и отечны. Более сильно брыжейка отечна между петлями ободочной кишки- при этом студневидная жидкость полностью покрывает петли кишечника. Слизистая оболочка желудка и тонкого отдела кишечника набухшая, иногда гиперемирована с кровоизлияниями. Слизистая оболочка толстого отдела кишечника диффузно гиперемирована с кровоизлияниями. Более часто ветспециалисты регистрируют отек у вынужденно убитых животных.

Лимфатические узлы особенно мезентеральные лимфатические узлы увеличены, отечные, сочные, на разрезе окрашены мозаично в ярко-красный цвет, зернисты. Легкие отечные, в состоянии застойной гиперемии. Под плеврой кровоизлияния. Сердце –увеличено, под эпикардом и эндокардом кровоизлияния. В печени и почках отмечаем венозный застой, дистрофию.

Диагноз. Диагноз на отечную болезнь ставят на основании характерных для болезни симптомов, данных патвскрытия и результатов лабораторного исследования с выделением бета-гемолитической кишечной палочки.

Дифференциальный диагноз. При постановке диагноза на отечную болезнь поросят необходимо исключить болезнь Ауески, эпизоотический энцефаломиелит, листериоз, рожу, пастереллез, нервную форму чумы, кормовые и солевые отравления, авитаминозы и гипокальцемию. Для болезни Ауески характерны нарушения нервной деятельности, высокая летальность и поражение поросят-сосунов. При патвскрытии бывает только отек легких, при отсутствии отеков стенки желудка и брыжейки ободочной кишки, дополнительно при патвскрытие павших от Ауески поросят в печени находим очаги некроза размером с просяное зерно.

Энзоотический энцефаломиелит помимо поражения нервной системы сопровождается, рвотой с выделением из ротовой полости тягучей слюны. Кроме того из за паралича мочевого пузыря- мочевой пузырь переполнен мочой.

Окончательный диагноз на Ауески ставят после постановки биопробы на молодых кошках и кроликах, а при энзоотическом энцефаломиелите — на поросятах.

Листериоз исключаем по результату патвскрытия и по отсутствию в печени, лимфатических узлах и селезенке мелких, желтовато-беловатых фокусов., преимущественным поражением поросят-сосунов и отъемышей. При бактериологическом исследовании выделяем возбудителя — листерию.

В случае отравления поросят поваренной солью при патвскрытии находим только воспаление в желудочно-кишечном тракте.

При отравлении поросят госсиполом — у поросят признаки геморрагического гастроэнтерита.

Иммунитет изучен недостаточно. Предложена гидроокисаллюминевая формолвакцина из 9-ти штаммов различных серогрупп кишечной палочки.

Для восстановления нормального микробного пейзажа в кишечнике и усиления антогониста кишечной палочки- молочно-кислых микроорганизмов больным поросятам внутрь даем ацидофильно-бульонную культуру по 50-60мл три раза в день.

Тяжело больным поросятам вводим сердечные препараты (кофеин бензоат натрия под кожу-1мл 10%-ного раствора, кордиамин- 0,2-0,3мл два раза в день), при нервных явлениях (судорогах) подкожно или внутримышечно вводим по 0,5-1мл 30%-ного раствора анальгина.

Профилактика и меры борьбы. Успешная борьба с отечной болезнью поросят в хозяйстве будет эффективна только при строгом выполнении целого комплекса зоотехнических и ветеринарных мероприятий. В этих целях специалистам хозяйства необходимо организовать полноценное и разнообразное кормление свиноматок и поросят, особое внимание обратив на витаминно-минеральную подкормку. Доводимый до свинопоголовья рацион необходимо сбалансировать по белку, углеводам, витаминам и минеральным веществам. Большое значение в профилактике имеет своевременное приучение поросят-сосунов начиная с 7-10-го дня жизни к подкормке. На свиноводческих комплексах для этой цели используют комбикорма СК-11-14. В небольших хозяйствах поросятам-сосунам с 10-15-дневного возраста даем минеральную и витаминную подкормки: мел, костную муку, рыбий жир, тертую морковь, дрожжи, сенную муку, листочки клеверного сена и т.д.

С целью предупреждения стрессовых влияний поросят от свиноматок отнимаем постепенно, оставляя их на месте отъема 10-15дней и только после этого их переводят в другое помещение для доращивания. Поросятам скармливаем те же корма как и до отъема от свиноматки. Температурный режим должен быть таким же, как в последние дни подсосного периода. В свиноводческих хозяйствах обычно в период вспышки отечной болезни у поросят прибегают к скармливанию различных медикаментозных средств и их смесей, переводя поросят на определенный режим кормления. На крупных свиноводческих комплексах обычно используют следующую медикаментозную смесь: на 100кг корма, берут 5 кг сахара, 60г биомицина солянокислого, 40 г фурозолидона, 200г сульфадимизина, 20г медного купороса и 10г тилана. Данную смесь скармливаем ежедневно в течение первых 8 дней после отъема.

В легких случаях заболевания поросят отечной болезнью иногда бывает достаточно перевести поросят-отъемышей на ограничительный режим кормления: в течение 5-8 дней поросят переводим на кормление половинной нормы кормов или же назначаем голодную диету в первый день отъема с последующим увеличением рациона до нормы в течение 5-7дней. После каждого кормления поросят свинарки должны тщательно очищать кормушки и ведра от остатков корма, промывать их кипятком и просушивать. В свинарниках постоянно поддерживаем чистоту, проводя ежедневно механическую очистку помещений от навоза.

Навоз со свинарников должен поступать для биотермического обеззараживания в навозохранилище с последующим его использованием в качестве удобрения. Во время заболевания поросят в помещение свинарника не реже одного раза в неделю проводим текущую дезинфекцию вплоть до прекращения заболевания и падежа животных. В качестве дезинфицирующих средств используют: 3%-ный раствор едкого натрия при температуре 60 градусов; раствор хлорной извести с содержанием активного хлора не менее 5%, 20%-ную водную взвесь свежегашеной извести; 4%-ный раствор формалина; 5%-ный раствор креолина. В последнее время для качественной дезинфекции помещений на комплексах используется современное дезинфицирующее средство ВИРОЦИД. Применяя данное средство на свиноводческом комплексе вы проведете дезинфекцию высокого уровня по эффективности приближенную к стерилизации. Данным препаратом дезинфекцию можно проводить несколькими способами: аэрозоль, спрей, генерирование пены, холодный туман, фумигация.

Рабочие концентрации ВИРОЦИД: при влажной дезинфекции используется 0,25-0,5% раствор (расход 0,25-0,4 л/м квадратный) при газации 1л ВИРОЦИД на 4 л воды, раствор распыляют на 1000 кубических метра. Рабочий раствор является нейтральным, поэтому последующего ополаскивания не требуется. Если у специалистов хозяйства будет нужда проведения дезинфекции в присутствии животных, предварительно необходимо по данному вопросу обратится к специалистам ООО «РАБОС Интл».

Перед снятием ограничений по отечной болезни поросят в помещение свинарников проводим тщательную механическую очистку и заключительную дезинфекцию с проведением контроля качества проведенной дезинфекции.

В хозяйстве неблагополучном по отечной болезни вводим ограничительные мероприятия, по условиям которых запрещаем продажу и перемещение свинопоголовья из неблагополучного свинарника до истечения 1 месяца после последнего случая падежа поросят от отечной болезни или при условии выздоровления всех поросят.

Один комментарий к “Отечная болезнь поросят”

клинический случай: Переросшие копытца и проблемы ног у свиноматок

Перерастание копытца, приводящее к «ступням-шлепанцам», трещинам и отслоениям, на фоне чего развивается септический ламинит, имеет многофакторную природу.

Все прежние описания и здравый смысл склонялись к предположению, что разрастание копыт у взрослых свиней происходит, в основном, ввиду недостаточного из стачивания –либо из-за чрезмерной стесненности условий и недостатка движения, либо из-за слишком мягкой подстилающей поверхности, которая просто не способна служить абразивом для тканей копыт. Тем не менее, опыт нескольких десятилетий, а также нерегулярная природа этого явления у разных особей, на разных фермах и в разное время дают основание предположить, что все гораздо сложнее и не исчерпывается простым физическим стачиванием. Обычно, работает множество факторов. Настоящая статья, отталкиваясь от строения конечности, разбирает на примерах возможные причины возникновения проблем.

Рост копытца – анатомия и физиология

Копыто свиньи состоит из твердого рогового вещества, сформированного в виде стенки, и подошвы/пятки. В то время, как два основных копытца передней конечности имеют сравнимые размеры, внешние копытца задних конечностей имеют заметно большие размеры и кривизну, чем внутренние (медиальные). Как результат, наружное копытце задней конечности играет более значительную роль в плане весовой нагрузки. (Еще два пальца на каждой ноге не несут нагрузки и не имеют ярко выраженного распределения стенка/подошва. Тем не менее, они способны избыточно разрастись в некоторых ситуациях).

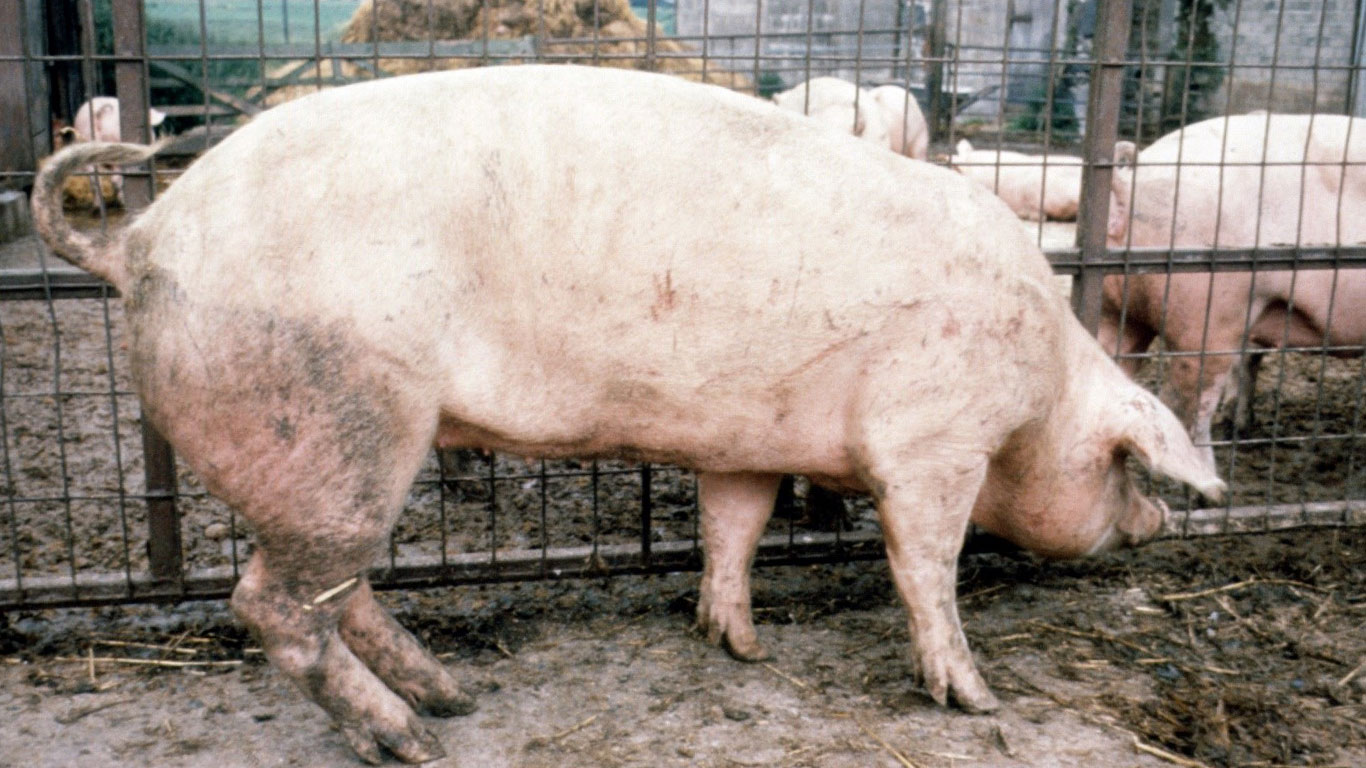

Изображение 1. Копытный венчик [стрелка]. Обратите внимание на неравномерный рост и растрескивание.

При том, что экстерьеры свиноматок и их стойки широко различны, нормальное положение у передней конечности является более вертикальным, чем у задних (Изображение 2). Хотя, положение последних широко меняется. С возрастом свиноматка начинает припадать на бабки, что меняет угол контакта ступни с полом. Частично, это может быть связано с дискомфортом, испытываемым на некоторых типах полов (Изображения 3 и 4), или быть результатом растянутых под нагрузкой сухожилий. Изменение наклона задней конечности может, конечно, уменьшить стачивание, приводя к перерастанию передней части копытца, особенно, внешнего (Изображение 5).

Изображение 2. Вертикальные передние конечности; скошенные задние конечности у свиноматки

Изображение 3. Вертикальные задние конечности у свинки

Изображение 4. Наклоненные бабки задней конечности свиноматки.

Изображение 5. Начальная стадия перерастания внешнего копытца задней конечности.

Рост копыт очень зависит от питания – как макро, так и микроэлементами. Что касается белка, рост будет зависеть от его правильных уровней и баланса аминокислот, особенно серо-ориентированных цистеина и метионина. Важную, с точки зрения роста копыт, роль играет множество микроэлементов, в т.ч.: цинк, витамин D, биотин и селен. Перебои с их поступлением (как и всплески), скорее всего, приведут к хаотическому образованию рогового вещества в копытном венчике, результатом чего станет неоднородная структура и растрескивание (см. Изображения 1 и 6).

В дополнение, клиницист не должен забывать о той роли, которую могут играть везикулярные заболевания. Даже если болезнь удалось перенести, нарушения в копытном венчике вызовут деформацию копыта, а в экстремальных случаях приведут к полному слущиванию копытца.

Следует заметить, что вызываемый ацидозом ламинит, который, как считается, у молочных коров вызывает деформацию копыт и т.п., у свиней пока явно не диагностировался (нет свидетельств, что ферментация в задней кишке достаточно близко повторяет таковую в рубце, в плане индуцирования патологического ацидоза).

Несколько примеров из практики

На только что открытой маточной ферме с выгульным содержанием на 600 голов в Восточной Англии, ВБ, в первый же год ее функционирования развилась проблема. Более 50% свиноматок второго опороса оказались пораженными перерастанием копыт, копыта росли неравномерно и имели, преимущественно (хотя и не только) горизонтальные трещины и сколы (Изображения 6 и 7). Состояние свиноматок, ранее отличное, перестало быть таковым, причиной чему были предположены затруднения с доступом к корму.

Изображение 7. Отделение дистальной части внешнего копытца свиноматки, обнажающее тонкий чувствительный слой под ним.

Стадо содержалось на травяном пастбище, на которое его выгнали в марте. Трава была густой и пышной, и к сентябрю многие свиноматки охромели. Весь период содержания на ферме свиноматок держали на диете, стимулирующей лактацию. У некоторых из них развился ламинит – как результат расслоения копыт и воздействия вторичных бактериальных болезней. Сорок пять свиноматок второго опороса из-за проблем с ногами пошли на выбраковку, еще 12 были забиты тут же, на ферме.

Ввиду масштаба и уникальности проблемы, был принят ряд мер.

Интерпретация

Наблюдавшиеся патологии не были типичными для дефицита биотина (и, вплоть до наступления проблем с ногами, фертильность была отличной), однако посчитали, что дополнительный биотин лишним не будет.

Хотя анализ пастбищной травы не проводили, было предположено, что, учитывая высокое потребление белка во время супоросности (благодаря однорационному подходу), количество сырого протеина было для свиноматок как избыточным, так и несбалансированным.

В течение 6 месяцев после принятия перечисленных мер, в т.ч., дальнейшей выбраковки еще 80 голов при отъеме, проблема разрешилась, и стадо вновь стало функционировать нормально, а проблемы с ногами сошли к минимуму.

На откормочной ферме с безвыгульным содержанием на 250 свиноматок (со скромными уровнями продуктивности) обнаружили, что растет число возрастных свиноматок с развившимся симптомом «ступней-шлепанец», поражающим как передние, так и задние конечности. Проблема достигла критической точки, за которой последовала выбраковка пораженных свиноматок и доклад в соответствующие государственные службы по линии благополучия животных. Наиболее тяжелые наблюдавшиеся на ферме случаи показаны на Изображениях 8 и 9. На первом из них наглядно виден скол на копытце.

Изображение 8. Ступня-«шлепанец» передней конечности взрослой свиноматки при свободном безвыгульном содержании.

Все поголовье на ферме содержится на соломенной подстилке, холостых свиноматок держат небольшими группами в загонах внутри корпуса. Для выскребания навоза имеется сквозной канал. Поголовье содержится на ферме уже 20 лет, ремонтный молодняк производится тут же, методом крисс-кросс. До начала 2018 г. описываемая проблема на данной ферме отсутствовала.

В процессе аудита фермы были обнаружены 9 свиноматок с патологически разросшимися копытцами, как минимум 3 из которых были в состоянии, не позволившем отправить их на бойню, в связи с чем пришлось подвергнуть их забою на ферме. Все случаи – у свиноматок пятого опороса и более.

Племкомпания, поставлявшая семя для производства ремонта, настаивала на том, что данная проблема не связана с генетикой.

Кроме того, было похоже, что на каком-то этапе рацион, скармливаемый ремонтному молодняку, претерпел изменения, с целью экономии денежных ресурсов, поэтому возникло предположение, что недокорм свинок в фазе их развития накануне первого осеменения отрицательно повлиял на жировую прослойку на подошве, помешав отложению жира, что сказалось на походке молодых животных. Было совершенно ясно, что исследовать и изучать эти нарушения было уже слишком поздно, однако, могло так совпасть, что пораженными оказались именно эти животные.

Поскольку, у более молодых свиноматок таких проблем выявлено не было, посчитали, что необходимость каких-то перемен в кормлении или условиях содержания отсутствует. Выбраковка или эвтаназия пораженных животных сразу, как только у них провели отъем, устранили проблему и вплоть до сих пор о ней больше не сообщали.

В плане пораженных недугом свиноматок, содержащихся в ограниченных условиях (в клетях или на привязи), примечательно, что эта технология запрещена в ВБ с конца 90-х. До этого момента большинство ферм держало свиноматок на едином рационе, и можно лишь умозрительно предполагать, что перерастание задних ног, носило, скорее, не обычный характер, в частности, происходило не из-за ограниченности свободного пространства самой по себе, а частично могло вызываться неправильным кормлением, при котором использовался единый рацион для всех свиноматок, что не позволяло удовлетворить конкретные потребности свиноматок на различных стадиях лактации.