что дать ребенку при тахикардии

Тахикардия у детей

Содержание статьи

Тахикардия – это нарушение у ребенка ритма сердца, учащенное сердцебиение. У детей разных возрастов – разные нормы по числу сердечных сокращений в минуту:

Что значит тахикардия у ребенка?

Детские кардиологи считают заболеванием, когда число ударов сердца в минуту превышает норму на 20-30.

На заметку! В синусовом узле в правом предсердии зарождается импульс, который распространяется на предсердия и заставляет их сокращаться. Импульс на короткое время задерживается в атриовентрикулярном узле между желудочками и предсердиями и передается на желудочки, вызывая их сокращение. Синусовый узел самостоятельно создает импульсы внутри себя с определенной частотой. Это называется «синусовый ритм».

Тахикардия – это не самостоятельное заболевание, а признак какой-то другой патологии. Однако бывает физиологическая тахикардия, которая возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении, во время еды, при подъеме температуры тела. Это состояние совершенно неопасно и не угрожает жизни ребенка. Тахикардия может возникать даже у новорожденного ребенка, если он смеется, старается совершать новые для него движения и др.

Разновидности нарушений ритма сердцебиения

Тахикардия делится на три основных типа:

Причины заболевания

Рассмотрим отдельно причины патологии у грудных детей и дошкольников, школьников, подростков.

Грудные младенцы и дошкольники

У грудных детей выраженной тахикардией считается ЧСС более 200 в минуту. У дошкольников – в зависимости от возраста, более чем:

Причинами могут быть:

Часто дошкольники не хотят делать ЭКГ и вообще идти к врачу, они капризничают, беспокоятся, плачут. В таких условиях электрокардиограмма обязательно покажет, что у ребенка тахикардия. Поэтому исследование лучше проводить во время сна или после максимального успокоения.

Дети дошкольного возраста

Показатели выраженной тахикардии – следующие (более чем ударов в минуту):

Основные причины повышения ЧСС в этом возрасте – это эмоциональные и физические нагрузки. Однако есть ряд заболеваний, которые дают такую симптоматику в этой возрастной группе:

При двух последних синдромах тахикардия не синусовая. При синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта она суправентрикулярная, а ЧСС повышается до показателей более 140 ударов в минуту. При удлиненном интервале Q-T появляются пароксизмы (усиление) желудочковой тахикардии, при этом могут случаться обмороки, а ЧСС увеличивается до более чем 140 в минуту. Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595346/ Ranjit I. Kylat and Ricardo A. Samson Permanent junctional reciprocating tachycardia in infants and Children // J Arrhythm. 2019 Jun; 35(3): 494–498

Подростки

О выраженной тахикардии в этом возрасте говорят, когда пульс становится больше, чем (ударов в минуту):

Основные причины повышения значений ЧСС у подростка:

Симптомы тахикардии у детей

Симптоматика и ее интенсивность варьируются, в зависимости от вида заболевания и его продолжительности.

Основные проявления:

Методы диагностики

Лечение заболевания

Как лечить тахикардию, будет понятно после того, как у ребенка выявят ее причину. Лечением такой патологии занимается кардиолог и другие узкопрофильные специалисты, в зависимости от результатов обследования. Например, при проблемах со щитовидной железой это будет эндокринолог.

Важно! Если вы обнаружили у ребенка тахикардию, то до консультации с врачом исключите из его рациона любые стимуляторы – чай, кофе, шоколад, максимально оградите от стрессов.

Терапия подбирается индивидуально с учетом основного заболевания, вызывавшего тахикардию. Если у ребенка нарушения функции ЦНС, то врач-невролог назначит успокоительные препараты. При патологиях сердца терапию проводит кардиолог. При этом заболеваний сердца очень много, поэтому и подходы к лечению различаются. Так, если инфекция спровоцировала миокардит, то нужно будет принимать антибиотик. При аутоиммунных заболеваниях, приведших к аритмии, назначают цитостатики и глюкокортикостероиды. Также при любом заболевании, вызвавшем тахикардию, кардиолог может в любом случае назначить препарат, который сделает сердечный ритм реже, чтобы снять нагрузку с сердца.

Что делать, если у ребенка приступ тахикардии, до приезда врачей?

Пока не приехала «скорая», есть несколько способов облегчить состояние ребенка:

Самое главное – успокоить ребенка, открыть окно или форточку, чтобы в помещение шел свежий воздух. Затем можно принять следующие меры:

Профилактика болезни

Чтобы не только сердце, но и весь организм был крепким и здоровым, нужно в первую очередь нормализовать рацион. Необходимо исключить все кофеинсодержащие напитки, а также шоколад, жареную пищу и уменьшить количество сахара. Самая лучшая диета – растительно-молочная. Полезны фруктовые соки, свежие овощи. Подкрепить эффект от диеты помогут витаминные комплексы. Ребенку обязательно нужно принимать магний и калий, которые нормализуют сердечный ритм. Предварительно проконсультируйтесь с врачом. И обязательно включите в дневной распорядок ребенка умеренные физические нагрузки, например утреннюю гимнастику. Она стимулирует работу сердца и повышает его стойкость к выбросу избыточного количества адреналина. В итоге снижается раздражительность, нормализуется эмоциональный фон. При этом нельзя перенапрягаться, любые занятия должны быть умеренными. Очень полезно, например, плавание.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ нарушений ритма сердца у детей

Лечение нарушений ритма сердца (НРС) у детей является одной из серьезнейших проблем в практике и педиатра, и «взрослого» кардиолога.

Лечение нарушений ритма сердца (НРС) у детей является одной из серьезнейших проблем в практике и педиатра, и «взрослого» кардиолога. Несмотря на общность многих терапевтических подходов, особенности физиологического развития ребенка, отсутствие у детей типичных для взрослых причин развития аритмий часто определяют несколько другие патогенетические механизмы развития НРС и подходы к лечению.

В лечении НРС выделяют медикаментозные и немедикаментозные методы. К немедикаментозным относятся хирургические, мини-инвазивные методы электротерапии (радиочастотная катетерная аблация) и использование имплантируемых антиаритмических устройств. Медикаментозные методы можно условно разделить на экстренное купирование наиболее опасных форм НРС и хроническую фармакотерапию.

В экстренном купировании нуждаются НРС с высоким риском развития сердечной недостаточности, остановки кровообращения и внезапной смерти — прежде всего это желудочковая тахикардия (ЖТ), переходящая в фибрилляцию, и брадиаритмии. В значительно меньшей степени непосредственной причиной остановки кровообращения у детей старше года может стать суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия (СПТ). Однако у детей грудного возраста СПТ представляет значительно большую угрозу как возможная причина внезапной смерти.

При развитии СПТ лечение начинают с вагусных проб. Их эффективность у детей максимальна в первые 20-30 мин после начала приступа. Если приступ не удалось прервать за это время, переходят к введению антиаритмических препаратов — ААП. Препаратом выбора в данном случае является аденозин (АТФ). Клиническая эффективность АТФ обусловлена быстрым началом действия (до 10 с), минимальными возможными побочными эффектами (кашель, чувство жара, гиперемия, брадикардия), которые быстро проходят. Начальную дозу вводят в виде 1%-ного раствора внутривенно, быстро (3-4 с), без разведения, в дозе 0,1 мг/кг. При экстренном купировании приступа можно ориентироваться и на возрастные дозировки препарата: до 6 мес. — 0,5 мл; 6 мес. — 1 год до 0,7 мл; 1-3 года — 0,8 мл; 4-7 лет — 1,0 мл; 8-10 лет — 1,5 мл; 11-14 лет — 2,0 мл. Если ритм не восстановился в течение 1-2 мин, вводят повторно удвоенную дозу и при необходимости повторяют еще раз. При развитии СПТ у больных с синдромом Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW) эффективно введение гилуритмала (аймалина) в дозе 1 мг/кг, в/в, но не более 50 мг. Сохраняет свою актуальность и купирование СПТ изоптином. Хотя препарат может вызывать брадикардию и артериальную гипотонию, он эффективен в лечении детей с политопной предсердной тахикардией. Используются следующие дозы изоптина: до 1 мес. — 0,2-0,3 мл; до 1 года 0,3-0,4 мл; 1-5 лет — 0,4-0,5 мл; 5-10 лет — 1,0-1,5 мл, больше 10 лет — 1,5-2,0 мл. Изоптин абсолютно противопоказан при тахикардии неясной этиологии с широким QRS-комплексом и синдроме WPW, так как возможна трансформация СПТ в фибрилляцию желудочков вследствие ускорения антероградного проведения по дополнительным проводящим путям. Препаратами выбора для купирования СПТ у детей являются также кордарон (в/в с 5%-ном раствором глюкозы в дозе 5 мг/кг), дигоксин (в/в, медленно, на физрастворе, в дозе 0,1-0,3 мл), новокаинамид (в/в, медленно, на физрастворе, в дозе 0,15-0,2 мл/кг, максимально до 17 мг/кг). Возможная артериальная гипотензия предупреждается введением 1%-ного раствора мезатона в дозе 0,1 мл на год жизни, но не более 1,0 мл. Действие ААП при СПТ усиливается при совместном использовании транквилизаторов с симпатолитическим эффектом (реланиум, тазепам, радедорм).

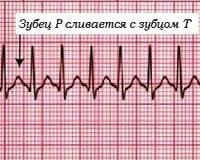

Выявленная на ЭКГ во время приступа тахикардия с широким QRS-комплексом не всегда позволяет определить, что это — ЖТ или СПТ с абберацией проведения или блокадой ножек пучка Гиса. Если форма аритмии точно не установлена, лечение проводят как при ЖТ. Во всех случаях противопоказаны антагонисты кальция. Препаратом первого ряда при купировании ЖТ является лидокаин, который вводится в/в, медленно, на 5%-ном растворе глюкозы, в начальной дозе 1,0 мг/кг в виде 1-2%-ного раствора. Если ритм не восстанавливается, можно через каждые 5-10 мин дополнительно вводить препарат в половинной дозировке (до общей дозы не более 3 мг/кг). В качестве препаратов второго ряда при ЖТ можно использовать новокаинамид, гилуритмал, кордарон или β-блокаторы (дозировки указаны выше). Средством выбора при купировании приступа тахикардии «пируэт», характерной для больных с удлинением интервала QT, является сульфат магния (введение 10%-ного раствора 25-50 мг/кг, максимум 2 г в течение 1-2 мин, при неэффективности — повторно через 5-10 мин).

Из брадиаритмий в экстренном лечении нуждаются симптомные брадикардии, асистолия или электромеханическая диссоциация (наличие на ЭКГ синусовой брадикардии при отсутствии пульсовой волны). Основные мероприятия при развитии асистолии у детей — введение адреналина и атропина. При неэффективности небольших доз адреналина (0,01 мг/кг/ в/в) и развитии остановки сердца вводят более высокие дозы (0,1-0,2 мг/кг в/в), которые можно повторять каждые 3-5 мин, пока есть угроза рецидива аритмии. Как правило, атропин используется в лечении брадиаритмий после адреналина. Доза для введения в/в — 0,02 мг/кг (максимальная разовая 0,5 мг у детей младшего возраста и 1,0 мг у подростков), которую можно повторять каждые 5 мин (до общей дозы 1,0 мг у детей младшего возраста и 2,0 мг у подростков).

Длительная фармакотерапия НРС у детей основана на коррекции интра- и экстракардиальных механизмов их развития. В первом случае речь идет об использовании традиционных для кардиологии ААП, непосредственно влияющих на электрофизиологический механизм запуска и поддержания аритмии (так называемая симптоматическая терапия). Их применение достаточно эффективно, однако при длительном лечении практически все они дают побочные эффекты и обладают проаритмогенным действием. С учетом доказанного значения вегетативной и центральной нервной системы в патогенезе развития НРС у детей — в схеме лечения идиопатических аритмий в педиатрии значительная роль принадлежит препаратам, нормализующим уровень кардиоцеребральных взаимодействий, что составляет основу так называемой базисной антиаритмической терапии. В нее входят ноотропные, мембраностабилизирующие и метаболические препараты. Ноотропы (пирацетам в дозе 0,2 мл три раза в день; пиридитол 0,05-0,1 мл три раза в день; аминалон 0,5-1,0 мл три раза в день; глютаминовая кислота от 0,1 до 1,0 мл три раза в день; фенибут 0,05 — 0,3 3 раза в день) стимулируют синтез АТФ, обладают ваголитическим эффектом. Рекомендуемый курс лечения — 4-6 недель приема каждого препарата, при этом назначается одновременно не более двух препаратов. Среди других лекарственных средств следует отметить карнитин хлорид, коэнзим Q, милдронат. Как антиоксидантный препарат в лечении детей активно используется ксидифон. В последние годы в комплексной терапии НРС нашли широкое применение препараты магния, в частности магнерот. Соединение магния с оротовой кислотой суммирует их положительные метаболические и антиаритмические эффекты. Рекомендуемые дозировки: Дети до 6 мес 40 мг в сутки, 6 мес-1 год — 60-75 мг в сутки, 1-3 года-80 мг в сутки, 4-6 лет — 120 мг в сутки, 7-10 лет — 170 мг в сутки, 11-14 лет 270 мг в сутки, старше 15 лет 280-400 мг в сутки.

Назначается не более трех представителей разных групп одновременно.

При наличии органического поражения миокарда (кардиомиопатии, пороки сердца, кардиты и т. д.), сохраняющейся более 6 мес. идиопатической аритмии на фоне базисной терапии, развитии гемодинамических нарушений или аритмогенной симптоматики к лечению подключаются классические ААП I-IV класса. К первому классу относятся ААП-блокирующие быстрые каналы кардиомиоцита (калиевые — класс IA и натриевые IB и IC), ко второму — β-блокаторы, к третьему — средства, увеличивающие продолжительность действия, и к четвертому — антагонисты ионов кальция. Это деление достаточно условно, так как не учитывает многих электрофизиологических свойств ААП и в него не вписывается ряд эффективных ААП, выделяемых дополнительно. Ниже мы остановимся на основных ААП, используемых у детей.

Хинидин — наиболее давно используемый из ААП класса IA. Per os применяется в виде сульфата или глюконата. При приеме глюконата пик концентрации наступает через 3-4 ч (прием три раза в день), сульфата — через 1-2 ч. (прием четыре раза в день в дозе 30-60 мг/кг). Из побочных кардиальных эффектов наиболее значимым является возможность развития брадиаритмий и удлинения интервала QT. Возможны гастроэнтерологические или неврологические расстройства. Практическое использование хинидина в педиатрии в настоящее время невелико, хотя он может являться препаратом выбора при лечении мерцательной аритмии. Новокаинамид используется преимущественно при экстренном купировании тахиаритмий (см. выше). Прием per os в дозе 40-100 мг/кг/день. Суточная доза разбивается на шесть приемов у грудных детей, четыре — у детей 1-2-го года жизни и три приема в более старшем возрасте. Из побочных эффектов кроме брадикардии и гипотонии может отмечаться удлинение интервала QT, люпус-синдром, артралгия, сыпь.

Неогилуритмал в отличие от хинидина и новокаинамида не обладает выраженным гипотензивным действием. Он оказывает отрицательное инотропное и умеренное адренолитическое действие. Препарат является высокоэффективным при синдроме WPW. Доза насыщения 20 мг каждые 6-8 ч (3 дня), затем 20-40 мг в сутки. Для профилактики приступов возможен однократный прием 10-20 мг утром. Осложнения — АВ-блокады, брадиаритмии, удлинение интервала QT.

Из препаратов класса IB (местные анестетики) при приеме per os перспективен мексилетин (мекситил). Есть данные об эффективности его применения у больных с синдромом удлиненного интервала QT с дефектом натриевых каналов. Стартовая доза препарата 2 мг/кг, разбитая на 4 приема в сутки. Разовая доза может быть увеличена до 5 мг/кг у старших детей и до 7-8 мг/кг у грудных детей.

Препарат класса IС флекаинид достигает максимума концентрации через 1-2 ч. Расчет дозы на поверхность тела у детей более тесно коррелирует с уровнем препарата в плазме, чем при расчете на вес. Стартовая доза у грудных детей составляет 80-90 мг/м 2 в сутки, разделенная на два приема. В более старшем возрасте доза увеличивается до 100-110 мг/м 2 в сутки (максимально до 200). Есть данные об эффективном использовании препарата в педиатрии в комбинации с кордароном и мексилетином в лечении устойчивых форм ЖТ. Ритмонорм (пропафенон) в последние годы широко используется в педиатрии. Препарат достигает пика концентрации при приеме per os через 2-3 ч. Дозы препарата 10-20 мг/кг в четыре приема или при расчете на поверхность тела 150-200 мг/м 2 в сутки в максимальной дозе до 600 мг/м 2 в сутки. Побочные эффекты флекаинида и ритмонорма общие (удлинение интервала QT, блокады АВ, внутрижелудочковые блокады, парастезии и транзиторные нарушения зрения) и чаще проявляются у детей с органическим поражением миокарда.

II класс ААП составляют блокаторы β-адренергических рецепторов. В педиатрии они являются препаратами первого ряда при лечении ЖТ, но используются и в лечении предсердных НРС. Наиболее распространен в педиатрии обзидан (пропранолол). Стартовая доза составляет 1-2 мг/кг/сутки. У детей от 0 до 8 мес. суточная доза делится на четыре приема, в дальнейшем уменьшается до двух-трех приемов в день. Используется также атенолол, блокирующий преимущественно β1-рецепторы и являющийся конкурентным антагонистом эндогенных катехоламинов (прием 1-2 мг/кг, максимум до 3 мг/кг в один-два приема в сутки). В последние годы в лечении ЖТ активно используется надолол (коргард). Продолжительный период элиминации (20-24 ч) делает возможным его применение (доза 1-3 мг/кг) один раз в сутки. Основные побочные эффекты у всех β-блокаторов общие — брадикардия, артериальная гипотензия, развитие АВ-блокад. Из экстракардиальных эффектов отмечаются головокружения, депрессии, ночные кошмары. Одним из наиболее активно используемых в педиатрии является ААП класса III кордарон (амиодарон). Он блокирует медленные натриевые каналы и оказывает неконкурентное антиадренергическое действие на α- и β-рецепторы. Особенностью кордарона является длительность достижения терапевтического эффекта. При приеме per os доза насыщения составляет 10-15 мг/кг в день, распределенная на два приема в день в течение 5-10 дней. Затем дозу снижают до 2-5 мг/кг в один или два приема в сутки. Несмотря на высокую эффективность при большинстве НРС, кордарон имеет очень серьезный список возможных побочных эффектов. Наиболее частыми экстракардиальными эффектами являются: гипо- и гипертиреоидизм, светобоязнь, корнеальные микроотложения липофусцина, фиброз легочной ткани, парастезии, сыпь. Из кардиальных осложнений наиболее значимы брадикардия, АВ-блокады, удлинение интервала QT, гипотензия. При сочетанном использовании с другими ААП кордарон увеличивает концентрацию дигоксина в плазме на 50-100% и на 30-50% таких ААП, как хинидин, новокаинамид, флекаинид. Антагонисты кальция (IV класс ААП) не нашли широкого применения в хронической терапии НРС у детей и более актуальны при экстренном купировании СПТ (см. выше). Кроме того, при терапии НРС используют и ряд ААП, не вошедших в классическую классификацию. Так, финлепсин (карбамазепин) первоначально применялся как антиконвульсант, однако многочисленные исследования показали его высокую антиаритмическую активность. Финлепсин применяют в дозе 10-15 мг/кг, длительность первого курса 6 мес. По-прежнему для лечения суправентрикулярных аритмий активно назначаются сердечные гликозиды. Наиболее часто у детей используется дигоксин. Взаимодействие дигоксина с другими ААП (хинидин, кордарон, изоптин) способно увеличивать его концентрацию на 50-100%. К побочным эффектам относятся брадиаритмии, АВ-блокады, удлинение интервала QT.

Эффективность и безопасность терапии НРС значительно повышается при использовании хронотерапевтических схем, основанных на определении суточного типа НРС по данным холтеровского мониторирования и приеме 2/3 суточной дозы ААП с расчетом максимума его эффекта перед ожидаемым временем усиления или возникновения аритмии.

Литература

1. Белоконь Н. А., Кубергер М. Б. Болезни сердца и сосудов у детей. М.: Медицина, 1987, с. 448.

2. Школьникова М. А. Жизнеугрожающие аритмии у детей. М., 1999, с. 230.

3. Макаров Л. М. Холтеровское мониторирование. М.: Медпрактика, 2000. 216 с.

4. Гроер К., Кавалларо Д. Сердечно-легочная реанимация. Пер. с англ. М.: Практика, 1996, с. 128.

5. Luedtke S. A., Kuhn R. J., McCaffrey F. M. Pharmacologic management of supraventricular tachycardia in children // ANN Pharmacother 1997; 31: 1227-1359.

6. Kugler J. D., Danford D. A. Management of infants, children and adolescents with paroxysmal supraventricular tachycardia // J. Pediatr. 1996; 129: 324-338.

Тахикардия у детей

Тахикардия у детей — это увеличение частоты сердечных сокращений, вызванное физиологическими причинами, патологическими кардиальными и экстракардиальными факторами. Клиническая картина заболевания разнообразна: от бессимптомных вариантов до тяжелых пароксизмов, проявляющихся сердцебиением и кратковременным обмороком. Для диагностики тахикардии у детей проводят инструментальное обследование: ЭКГ с функциональными пробами, эхокардиографию, ЭФИ сердца. Чтобы купировать приступ назначают вагусную стимуляцию, медикаменты и электрическую кардиоверсию, а с целью предотвращения рецидивов показана длительная противоаритмическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Проблема нарушений сердечного ритма является одной из наиболее актуальных и сложных в детской кардиологии. Среди всех видов аритмий тахикардии занимают первое место по встречаемости и риску развития жизнеугрожающих осложнений. Суммарная частота выявлений любых вариантов нарушений ритма у детей составляет 22,5 случаев на 100 тыс. человек. Данные по распространенности тахикардий неточные, что связано с диагностическими затруднениями, частым проявлением патологии в клинике различных экстракардиальных и кардиальных заболеваний.

Причины

Этиологические факторы тахикардии у детей могут быть физиологическими и патологическими. К физиологическим относят психоэмоциональное и физическое перенапряжение, повышение температуры окружающей среды, обильный прием воды и пищи. Подобные расстройства ритма длятся не более 3-5 минут, исчезают бесследно. Более обширную группу составляют патологические причины:

Факторы риска

Риск возникновения тахикардии повышается, если у ребенка есть предрасполагающие факторы. Для новорожденных (до 2 месяцев) это анте- и перинатальная патология, сопровождающаяся гипоксически-ишемическими поражениями головного мозга. В более старшем возрасте — неблагоприятный социально-семейный анамнез, частые стрессы, чрезмерные физические и умственные нагрузки. У подростков болезнь обычно начинается при половом созревании и связанными с ним гормональными изменениями.

Патогенез

Механизм формирования тахикардии зависит от локализации поражения. Для синусовых форм характерен повышенный автоматизм синоатриального узла и нарушение его автономной регуляции. Это процессы увеличивают возбудимость клеток и число сгенерированных импульсов. Гемодинамически болезнь проявляется изменением кровотока, который по мере прогрессирования патологии снижается и приводит к ишемии миокарда.

В случае с предсердной тахикардией пусковым механизмом является экстрасистола, а в основе происхождения аритмии выделяют 2 фактора: круговое движение волны возбуждения (re-entry) и формирование гетеротопного очага автоматизма. Эти же патогенетические факторы в сочетании с АВ-диссоциацией провоцируют у детей желудочковые расстройства ритма.

Классификация

По клиническому варианту все тахикардии подразделяются на пароксизмальные (приступообразные) и непароксизмальные. С учетом времени возникновения состояние бывает врожденным и приобретенным. По причине развития выделяют первичные (идиопатические) и вторичные варианты. В современной кардиологии наиболее часто используется классификация на основе электрофизиологии тахикардий, согласно которой существуют следующие формы:

Первые 3 варианта объединяют в группу суправентрикулярных тахикардий, которые составляют до 95% всех случаев аритмий в педиатрической практике. В отдельную категорию выделяют нарушения ритма, обусловленные наличием дополнительных проводящих путей. К этой группе относят пароксизмальную и хроническую ортодромную реципрокную тахикардию, пароксизмальную антидромную тахикардию.

Симптомы тахикардий у детей

Клинические признаки тахикардии разнообразны: они варьируют от бессимптомного течения до серьезных приступов, сопровождающихся потерей сознания. Умеренное учащение сердечных сокращений вызывает незначительные симптомы — слабость, ощущение сердцебиения, дискомфорт в предсердечной области. Подобные признаки зачастую остаются незамеченными, особенно у маленьких детей, с чем связаны трудности в диагностике заболевания.

При тяжелых формах тахикардии отмечаются синкопальные состояния — кратковременные обмороки вследствие снижения кровотока в сосудах мозга. Потере сознания предшествует эпизод головокружения и слабости, потемнение в глазах, повышенная потливость, похолодание рук и ног. Дети пубертатного (11-15 лет) и старшего школьного возраста (15-17 лет) жалуются на сердцебиение, тогда как дошкольники (3-7 лет) и младшие школьники (7-11 лет) не могут распознать этот симптом.

Тахикардия, обусловленная органическими поражениями сердца, сочетается с болями в грудной клетке слева. Неприятные симптомы имеют разную степень выраженности — от легкого покалывания до сильных сжимающих и давящих ощущений. Они преимущественно не связаны с физическим или умственным переутомлением. При хронически нарушенном ритме наблюдаются отеки нижних конечностей, одышка, бледность кожи, другие признаки сердечной недостаточности.

Наиболее сложно заметить учащение сердцебиения у детей на первом году жизни. Аритмия проявляется неспецифическими признаками — беспокойством, бледностью или синюшностью кожи, многократной рвотой. Во время приступа пароксизмальной аритмии новорожденный или младенец отказывается от груди или бутылочки, его дыхание становится частым и хриплым. Для тахикардий у пациентов раннего возраста также характерно повышенное потоотделение, задержка мочеиспускания.

Осложнения

Наиболее опасны тахикардии для детей 1-го года жизни, у которых в структуре сердечного цикла преобладает систола. При этом увеличение ЧСС выше возрастной нормы сопровождается дальнейшим сокращением длительности диастолы, снижением работы миокарда, сердечной недостаточностью. Среди осложнений хронических тахикардий у грудничков преобладает аритмогенная кардиомиопатия, которая возникает намного быстрее, чем у детей старшего возраста.

Хронические формы нарушений ритма вызывают застойную сердечную недостаточность, которая проявляется снижением микроциркуляции и доставки кислорода. В результате замедляется физическое и психическое развитие ребенка. При аритмиях повышается риск тромбообразования, инфарктов миокарда и инсультов. Длительные пароксизмальные тахикардии могут спровоцировать летальный исход, если больному вовремя не оказана медицинская помощь.

Диагностика

При первом обследовании специалист уточняет данные семейного анамнеза и наличие специфических симптомов. Осмотр у детского кардиолога начинается с пальпации и перкуссии грудной клетки, аускультации сердечных тонов и шумов. Результаты этих методов необходимы для постановки предварительного диагноза. Чтобы уточнить форму, степень тяжести и причины тахикардии, выполняется полный комплекс инструментальных исследований:

Лабораторная диагностика имеет у детей вспомогательное значение. В биохимическом анализе крови кардиолога интересует концентрация основных электролитов, липидограмма. Чтобы оценить состояние свертывающей системы, делают коагулограмму. Для выявления наследственных причин тахикардии (гипертрофической кардиомиопатии, синдрома Бругада, синдрома удлиненного QT) показано генетическое обследование.

Лечение тахикардии у детей

Консервативная терапия

Лечение тахикардий у детей делится на 2 этапа. Сначала проводится интенсивная противоаритмическая терапия для купирования эпизода учащенного сердцебиения, а после стабилизации состояния назначается длительный противорецидивный комплекс медикаментов. Препараты подбираются исходя из вида нарушения сердечного ритма, возраста, наличия органической кардиопатологии. Для устранения пароксизма тахикардии применяются:

При повторяющихся приступах тахикардии рекомендована противорецидивная антиаритмическая терапия. Если расстройство возникло вторично на фоне кардиальной патологии, подбирают этиотропные средства (противовоспалительные, антибактериальные, кардиотропные). Чтобы эффективно корригировать учащенный сердечный ритм, необходимо нормализовать электролитные и гормональные показатели организма, поэтому к терапии привлекают эндокринолога.

Хирургическое лечение

Если аритмии вызваны врожденными сердечными пороками, проводится их плановая коррекция сразу после рождения ребенка или в течение первого года его жизни. При рефрактерных к медикаментозной терапии желудочковых тахикардиях показана радиочастотная абляция эктопического очага возбуждения, после чего ритм восстанавливается. В редких случаях детские кардиохирурги имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.

Прогноз и профилактика

Высокая вероятность полного излечения есть у детей, страдающих суправентрикулярными тахикардиями без органических поражений миокарда. Менее благоприятный прогноз при желудочковых аритмиях, которые без лечения провоцируют тяжелые осложнения. Профилактика заболевания включает антенатальную охрану плода и предупреждение врожденных пороков, своевременную диагностику и терапию воспалительных болезней сердца, ликвидацию сопутствующих патологий.