чем работают скульпторы по мрамору

О главном секрете уникальных мраморных скульптур, или How it’s made…

23-07-2016, 10:24 | Открываем историю / Загадки истории | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (2) | просмотров: (5 954)

О главном секрете уникальных мраморных скульптур, или How it’s made…

Не думал никогда, что буду писать статью на эту тему, но так уж случается в нашей жизни, что ради интереса влезаешь в неведомую для себя область бытия, и у тебя в итоге рождаются кое-какие мысли.

Тут на Конте время от времени появляются статьи вроде этой, в которых авторы демонстрируют фотографии уникальных мраморных скульптур.

Я даже оставил на днях свой отклик в обсуждении статьи Дениса Дидроева «Официальная наука помалкивает. а что ей ещё остаётся?», но сейчас пришел к выводу, что не мешало бы оформить свои мысли по этой теме в виде отдельной статьи и высказать свою версию, чтобы с ней ознакомилось как можно большее число читателей Конта.

Вот, к примеру, есть известная работа скульптура Лоренцо Бернини под названием «Похищение Прозерпины», выполненная из мрамора в 1621 году.

Лоренцо Бернини заявил тогда ошеломленным людям:

«Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск!».

Запомним эти его слова, я к ним еще вернусь в контексте разговора.

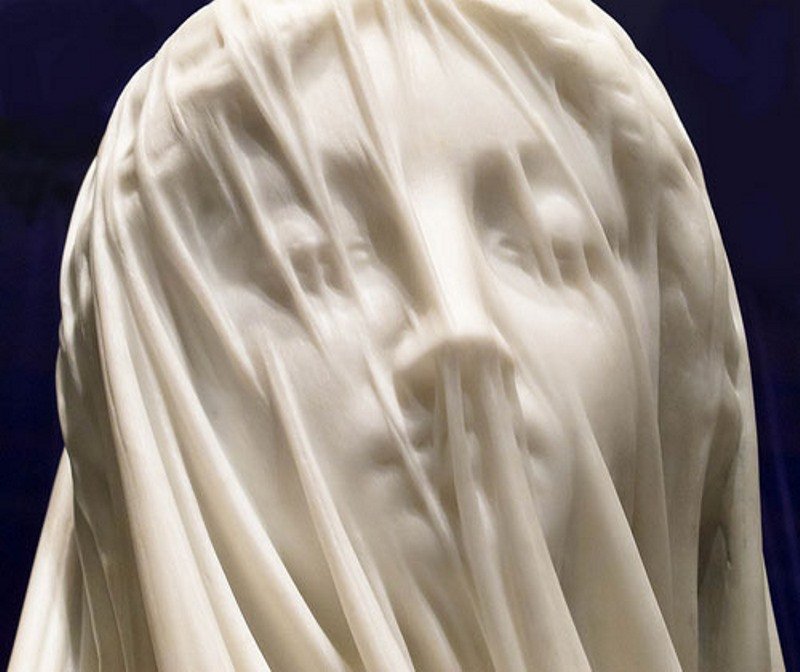

Или вот аналогичные по качеству исполнения работы другого итальянца, Джованни Страцца:

Если погуглите по словосочетанию «мраморная вуаль», то вы получите огромное количество изображений таких уникальных мраморных скульптур.

Понятное дело, что все ошеломленные от увиденного люди в первую очередь начинают задавать себе один сакраментальный вопрос: «А как он ЭТО сделал?!».

Официальная версия звучит вполне понятно – это высочайшее мастерство скульптора, который буквально по микрону срезал мрамор резцом и в итоге явил миру такое чудо.

Поэтому я, уважая официальную версию создания уникальных мраморных скульптур, тем не менее, благодаря тому самому червю сомнения заставил себя глубже разобраться в этой теме.

То, о чем я поведаю дальше по тексту, прошу считать рабочей гипотезой. Не спешите кидаться в меня камнями, просто примите мои слова как повод призадуматься.

Истина ведь всегда где-то рядом, как любил говорить агент Малдер.

Я не буду настаивать на том, что описанная мной технология создания подобных шедевров применялась всеми скульпторами, но вполне возможно, что подобная «обходная» технология имела место быть и именно с ее помощью были созданы многие шедевры.

Если вкратце выразить суть моей гипотезы, то она звучит так:

Не было никакого высекания подобных скульптур из мраморной глыбы, а была отливка из искусственного мрамора.

Разгадка секрета создания «мраморной вуали» возникла в моем мозгу не так давно, когда в результате ремонта в своей квартире я обновил кухонную мебель.

Глядя на кухонную столешницу из искусственного мрамора и такую же кухонную мойку, я понял, что ответ у меня перед глазами.

А буквально за пару месяцев до этого, читая известный роман Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка», я запомнил одно предложение.

Я неспроста всем советую читать литературную классику и смотреть старые кинофильмы. Там есть много интересной аутентичной информации о той или иной эпохе.

Роман«Триумфальная арка» был впервые опубликован в США в 1945 году, немецкое издание вышло в 1946 году, а действие романа происходит в 1939 году.

Герой произведения, немецкий эмигрант под вымышленной фамилией Равик, скрывается в Париже. Он живет в парижских гостиницах, скрываясь от властей.

Описывая интерьер гостиничного номера, в котором находится главный герой, Ремарк пишет следующее:

Равик не выносил ночных столиков с резными ножками и столешницами из поддельного мрамора, какие встречаются почти в каждом отеле.

В английском варианте романа этот текст звучит так:

Ravic hated the night tables and consoles with imitation marble tops that usually stand beside beds.

А в немецком варианте так:

Ravic haßte das, was als Nachttisch und Konsole mit falschem Marmor gewöhnlich neben Betten stand.

То есть еще в 1930-ых годах существовал искусственный мрамор, причем производство его было поставлено на поток, и цена такого псевдомрамора была явно невелика. Давайте не забывать, что владельцы отелей (особенно недорогих) всегда умели считать деньги, и мебель для оснащения номеров закупалась исходя из цены и практичности.

Это в наши дни при создании искусственного мрамора в качестве связующего используются синтетические смолы. А вот в начале века, понятное дело, искусственный мрамор был целиком из неорганических материалов. Рецепт изготовления такого мрамора был явно разработан не в XX веке. Это произошло гораздо раньше.

Искусственный камень умели создавать еще в глубокой древности. Я считаю доказанным тот факт, что каменные блоки, из которых сложены пирамиды Древнего Египта, не что иное, как бетонные отливки из гранитной крошки, а не вытесанные вручную параллелепипеды из гранитных глыб.

Для пытливого человеческого ума не составляет большой проблемы на основе технологии создания искусственного гранита разработать технологию создания искусственного мрамора. Суть ведь одна, вся разница в ингредиентах!

Секрет изготовления искусственного мрамора дошел из античности до скульпторов Ренессанса, и они не преминули воспользоваться этой возможностью, чтобы создать свои уникальные скульптуры.

Итак, как же, на мой взгляд, могли быть созданы эти «живые» скульптуры?

Версию о средневековых станках с ЧПУ или 3D-принтерах я отметаю. Всё гораздо проще.

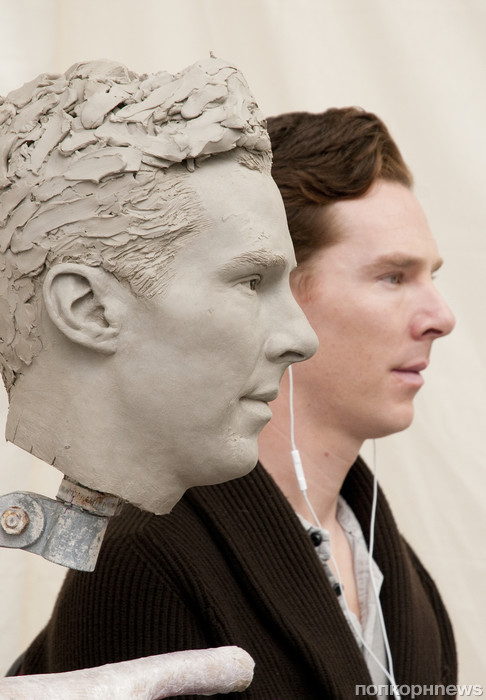

Посмотрите вот на это фото:

Надеюсь, вы все узнали это лицо? Это мастер-скульптор из музея мадам Тюссо лепит из воска голову хоккеиста Овечкина.

Пчелиный воск очень удобный материал – он пластичен и легко обрабатывается, сохраняет твердость при комнатной температуре и позволяет корректировать ошибки.

И, как видим, умелому скульптору не составляет особого труда вылепить из воска точную копию лица человека с максимальной достоверностью!

А теперь перехожу к главному.

Вот вам поэтапно расписанная технология создания уникальных «живых» скульптур.

Скульптор лепит из пчелиного воска будущую статую. Воск позволяет создать скульптуру с мельчайшими деталями.

Вокруг восковой фигуры сооружается опалубка.

Скульптор берет гончарную глину, тщательно перетирает ее, чтобы получить однородную массу без комочков, затем, добавляя необходимое количество воды, разводит глину до пастообразного состояния.

Глиняная паста аккуратно заливается в опалубку. Скульптор следит, чтобы она в процессе заливки максимально плотно заполнила свободное пространство.

Через несколько дней, когда глина затвердеет, опалубка снимается.

Скульптор получает глиняный блок с вмурованной туда восковой статуей.

Глиняный блок заносится в печь для обжига керамики и устанавливается на большую бадью с тем расчетом, чтобы в нее стекал вытапливаемый воск (он еще пригодится мастеру, и не раз).

Температура плавления воска примерно 72 градуса по Цельсию. То есть скульптору (вернее, его подмастерьям) достаточно поддерживать в печи температуру примерно в 80-90 градусов – этого вполне достаточно, чтобы воск вытопился, а глина просто затвердела (ее также можно затем неоднократно использовать).

В итоге получится глиняная форма, причем воск при вытапливании покроет тонким слоем внутренности этой формы, что позволит в финале легко отделить будущую скульптуру из глиняного плена.

Скульптор готовит смесь для создания искусственного мрамора.

Я не знаю точной рецептуры, но могу предположить, что в основе лежит растертый в муку природный мрамор. В качестве связующего мог вполне использоваться т.н. белый цемент. Это вещество известно с глубокой древности.

Также скульптор мог для придания определенного оттенка подмешать в раствор разные примеси (оксид железа, сульфид железа, железосодержащие силикаты, гидроксиды железа, карбонаты железа и марганца, и также разного рода органические добавки в виде битумов или графита). Так можно было добиться эффекта природного мрамора, который редко бывает равномерного окраса, чаще в нем есть прожилки.

Искусственная мраморная смесь доводилась до такого состояния, чтобы она легко заполнила все щели в глиняной форме.

Заливка мраморной смеси.

Глиняную форму переворачивают вверх ногами и начинают заливать в нее мраморную смесь.

Тут важно было добиться равномерного заполнения формы. У каждого скульптора был свой секрет, это понятно.

После застывания искусственного мрамора (на что могло уйти также несколько дней) скульптор переворачивал глиняную форму обратно вверх ногами и начинал аккуратно срезать глину, чтобы высвободить свою псевдомраморную скульптуру.

В итоге он получал точную мраморную копию восковой скульптуры!

Скульптору оставалось только смыть остатки воска со статуи, слегка отполировать ее и явить миру свой очередной шедевр!

Помните, как я в начале статьи акцентировал ваше внимание на словах скульптора Лоренцо Бернини про то, что он «победил мрамор и сделал его пластичным, как воск»?

Вполне возможно, что таким образом он дал намек нам всем о настоящей технологии создания своего шедевра.

Скульпторы, как и фокусники, тоже никогда не раскрывают всех своих секретов, но они вполне могут себе позволить дать нам подсказку, как это сделал Бернини.

Пытливый ум на основе даже такого призрачного намека всегда докопается до истины.

Скульптура из мрамора — по силам?

Хочу в эти последние денечки уходящего 2020 года поделиться с вами еще одной своей историей, которая пока осталась в прошлом, но думаю, и очень надеюсь, что скорое продолжение обязательно будет.

Скульптура небольшая, поэтому детали прорабатывать было достаточно сложно))

Над барельефом работала долго, поскольку достаточно сложно было выполнить пропорции лица в трех четвертях.

Позже в несколько приездов делала бюст Святого Николая Чудотворца в терракоте, который впоследствии, после изготовления мной необходимой кальки, был также отлит и в бронзе.

Кусок мрамора, который выбрали для меня в Карраре.

Замер и изначальная обработка камня под нужный размер.

И вот, мрамор в мастерской школы искусств.

Метод Микеланджело, между прочим! Он работал именно так, угадывал, нащупывал в мраморе те самые верные линии и изгибы, будущие плавные очертания тела, овалы прекрасных лиц!

Медленно работаю с мрамором, за слоем слой снимая поверхность специальными инструментами, по которым бью молотком.

И так день за днем, день за днем, по многу раз повторяю очертания глаз, носа, губ, выбивая их контуры и заново снимая только что законченные линии и углубления, вгрызаясь глубже в камень.

На этой фотографии в профиль видна глубина снятой поверхности мрамора.

Чем дальше, тем более ощутимы формы, но до «контрольных» линий и деталей еще далеко!

Вот такой я оставила свою скульптуру в марте 2019 года. Такой она ждет в мастерской моего следующего приезда))

Один кусочек каррарского мрамора я увезла с собой домой)) на память!

Поздравляю вас всех, друзья мои с Наступающим Новым 2021 годом!

Мечтайте, дерзайте, не бойтесь загадывать желания и исполнять задуманное! Все обязательно должно быть хорошо!

Пусть год будет добрым, легким, богатым на новые встречи, полным творческих проектов, год свершения надежд и сбывания мечт!

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Про искусство

Main Menu

Техники и материалы скульптуры из камня

Камень — самый распространенный из твердых материалов, который может быть разных цветов и разной степени твердости. Наиболее твердый — обсидиан, черный или темно-зеленый базальт, красный или фиолетовый порфир, черный диорит. Все это — излюбленные материалы египтян, высекающих из них свои огромные, мрачные, застывшие в вечной статике статуи. Хрупкий и прозрачный алебастр, известный еще шумерам, употреблялся как для монументальной скульптуры, так и для мелкой пластики.

Более мягкий (но и более ломкий) камень — известняк, широко применялся в скульптуре Древней Греции. Мрамор, собственно, — особая порода известняка, только наиболее твердая и разных, очень красивых цветов — от ярко-белого до черного, дающая сложнейшую игру светотени. Этим и объясняется его успех у скульпторов.

Произведения из камня, дерева, металла и вообще твердых веществ; сверх того изготовление штемпелей для монет и медалей (медальерное искусство) относятся к к отраслям ваяния.

Виды скульптуры

Техники скульптуры

Сначала методы. Но вообще с техниками — засада какая-то.

Существует три основных метода ваяния:

Первый из них применялся в египетской скульптуре и в эпоху греческой архаики. Суть его заключалась в следующем. Сначала каменной глыбе придается четырехгранная форма. На ее четырех плоскостях художник рисует проекцию будущей статуи. Затем начинается высекание одновременно с четырех сторон, с четырех точек зрения, прямыми, плоскими слоями. Таким образом, до самого конца статуя сохраняет замкнутость, но и угловатость, острогранность — все объемы, закругления человеческого тела сведены к прямым плоскостям фаса и профиля.

Из этих неизменных методов архаической скульптуры вытекают два своеобразных последствия. Одно из них — так называемый закон фронтальности, присущий всякому архаическому искусству. Все архаические статуи отличаются совершенно неподвижной, прямой позой, без малейшего поворота вокруг своей оси, причем эта вертикальная ось оказывается абсолютно прямой. Другое своеобразное последствие архаического метода высекания камня носит название «архаической улыбки» и состоит в том, что почти у всех архаических статуй лицо озаряет улыбка, совершенно не зависящая от ситуации, которую изображает статуя, а иногда и наперекор всякой логике блуждающая на лице смертельно раненного, глубоко огорченного или озлобленного. Происходит это вследствие некоторого несоответствия между содержанием, которое стремится воплотить художник, и средствами выражения, которыми он располагает. Художник ставит своей задачей индивидуализировать образ, оживить, одухотворить его, но метод обработки лица как плоскости, находящейся под прямым углом к двум другим плоскостям головы, приводит к тому, что черты лица (рот, вырез глаз, брови) закругляются не в глубину, а вверх, и это придает лицам греческих архаических статуй выражение улыбки или удивления.

Постепенно статуя оборачивается к зрителю не только прямыми плоскостями, прямым фасом и прямым профилем, но и более сложными поворотами в три четверти, приобретает всесторонность, динамику, начинает как бы вращаться вокруг своей оси, становится статуей, у которой нет задней стороны, которую нельзя прислонить к стене, вставить в нишу, статуей, каждая поверхность которой как бы существует в трех измерениях («Менада» из школы Лисиппа, «Похищение сабинянок» Джованни да Болонья).

Третий метод работы скульптора в камне более редкий, присущий лишь некоторым мастерам зрелых периодов в развитии скульптуры, когда скульптор так остро ощущает все углубления и выпуклости формы, что ему не нужно обходить статую кругом, все объемы будущей статуи он как бы видит в каменной глыбе спереди. Гениальным представителем этого третьего метода является Микеланджело, его теоретическим апологетом — Гильдебранд. Этот метод очень привлекателен для скульптора, но в нем всегда таится опасность промаха, который может загубить глыбу, как Агостино ди Дуччо загубил глыбу мрамора, из которой позднее Микеланджело высек «Давида».

Этот метод, который можно назвать методом Микеланджело, заключается в том, что скуль-птор начинает работать над глыбой с передней плоскости, постепенно идя в глубину и слоями освобождая рельеф статуи. Сохранился рассказ ученика и биографа Микеланджело, Вазари, кото-рый реально или вымышлено, но, во всяком случае, очень наглядно и образно воспроизводит про-цесс работы великого мастера: глиняную или восковую модель Микеланджело клал в ящик с водой; эту модель Вазари понемногу приподнимал, постепенно освобождая поверхность и объем модели, а в это время Микеланджело снимал соответствующие освобожденным от воды поверхностям модели части глыбы. Еще более наглядное представление о процессе работы Микеланджело дает его незаконченная статуя апостола Матфея. Здесь видно, как мастер врубается в камень спереди, как он освобождает из глыбы левое колено и правое плечо апостола, тогда как голова Матфея и его правая нога как бы дремлют в глыбе, сливаясь с необработанной массой.

Метод Микеланджело требовал от художника огромного напряжения пластической фантазии, так как он все время должен был сознавать, какая часть будущей статуи находится в переднем слое, и какая — во втором, какая из них ближе и какая дальше, какая больше и какая меньше закругляется. При этом скульптор все время подвергался риску или слишком врезаться в камень, или, наоборот, сплющить статую, сделать ее более плоской. Зато метод Микеланджело обладал огром-ным преимуществом — он в известной мере обеспечивал единство и замкнутость пластической массы: художник уже в глыбе угадывал очертания будущей статуи и стремился сосредоточить на передней плоскости глыбы возможно большее число выступов формы (именно так Микеланджело увидел «Давида» и, несмотря на несовершенство глыбы, сумел в нем осуществить задуманную ста-тую).

Наконец, метод Микеланджело дает повод еще раз вспомнить контраст между понятиями «скульптура» и «пластика»: принцип скульптуры — работа снаружи внутрь и спереди в глубину, принцип пластики — работа изнутри наружу, из центра к периферии. Яркими примерами этих принципов могут служить для «скульптуры» — «Мадонна Медичи», где младенец сидит верхом на колене матери, отвернувшись лицом от зрителя и как бы замыкая от него духовную жизнь группы, для «пластики» — «Апоксиомен» Лисиппа, посылающий свою мимику и жесты в окружающее пространство.

Последний раздел скульптуры в камне, который заслуживает рассмотрения — это глиптика (от греческого слова — резьба в камне), то есть пластическая обработка дорогих каменных пород, горного хрусталя и стекла; не столько даже резьба, сколько шлифовка алмазным порошком раз-личных изображений и украшений.

Различаются два основных вида глиптики. Первый — резьба, выполненная в выпуклом рельефе, называется камеей. Второй — углубленное, гравированное изображение; это — гемма, или инталия. Если камеи служат только украшением, то геммы применяются и в качестве печатей, для отпечатков в воске или глине.

Старейшие геммы встречаются в Древнем Востоке: это цилиндрические печати в Месопотамии, которые были опоясаны фантастическими изображениями, при отпечатке развертывающими-ся на плоскости, и египетские скарабеи (в виде священных жуков) — печати из зеленого фаянса. Чрезвычайно богатой фантастической тематикой и стилистическим совершенством отличаются геммы, найденные на острове Крит и принадлежащие так называемому Эгейскому искусству. Наиболее яркий расцвет искусство глиптики переживает в Греции, в своей эволюции наглядно отражая процесс развития античного искусства. Если в более раннюю пору преобладают геммы, то в эллинистическую и римскую эпохи особого блеска достигает искусство резьбы камей из многослойных пород камня, таких, как оникс, сардоникс, карнеол (иногда состоящий из девяти разноцветных слоев), изображающее то портретные профили правителей, то мифологические сцены. В эпоху Возрождения наряду с коллекционированием античных гемм и камей происходит и возрождение искусства глиптики.

Это методы. Теперь про техники.

Простейшим примером пластической обработки камня может служить изготовление растительного орнамента из известняка. Такая работа на простых скульптурных формах дает возможность научиться правильно держать инструменты и почувствовать сопротивляемость камня при его обработке.

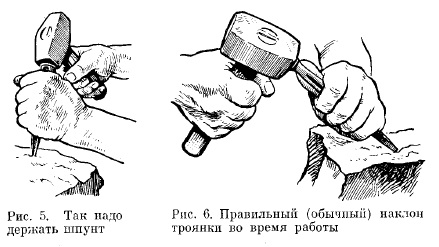

На рисунке показано, как надо держать в руке шпунт и троянку: троянку держат под более острым углом, чем шпунт, потому что шпунт является скалывающим инструментом, тогда как троянка служит для срезывания камня.

Для обработки небольших поверхностей камня троянки берутся шириной 2-3 см., длиной — 20-22 см.

Работая различными инструментами, следует помнить, что чем короче рукоятка инструмента, тем легче он контролируется рукой при работе.

Для работы по известняку употребляется киянка (молоток) небольшого веса (500-700 г.). Угол наклона инструмента и сила удара киянки регулируются практической работой.

Необходимо учитывать, что каждая порода камня требует различной техники его обработки, угла, под которым направляется инструмент, силы удара киянкой и т.п.

Более тяжелая киянка должна иметь более длинную ручку, чем легкая. Работа производится ею с большим размахом, а при работе с малой киянкой производятся так называемые качающиеся удары, при которых движется кисть руки. Для легкой киянки рукоятка делается длиной всего 12-15 см., для тяжелой киянки длина рукоятки должна составлять 15-18 см.

Указаны примерные данные размеров рукояток, потому что обычно рукоятки для киянок изготавливаются самими скульпторами, и удобная рукоятка является важным элементом в их работе.

И это снова была лирика, а вот теперь слайды.

Предпринимая какую-либо работу, ваятель, прежде всего, делает рисунок или фотографию, затем производит математический расчет произведения (определяет центр тяжести изделия, высчитывает пропорции); затем лепит в малом виде из воска или мокрой глины макет, передающий идею его будущего произведения. Иногда, особенно в том случае, когда задуманное изваяние должно быть велико и сложно, художнику приходится изготовить другую, более крупную и детальную модель. Затем, руководствуясь макетом или моделью, он приступает к работе над самим произведением.

Техника пунктирования

При изготовлении мраморного и вообще каменного изваяния поверхность гипсового оригинала покрывается целою сетью точек, которые, с помощью циркуля, отвеса и линейки, повторяются на глыбе, подлежащей отделке. Руководствуясь этою пунктировкой, помощники художника под его надзором или же сам Творец удаляет ненужные части глыбы посредством резца, долота и молота; в некоторых случаях они пользуются при этом так называемой пунктирною рамой, в которой взаимно пересекающиеся нити указывают на те части, какие должны быть отбиты.

Техника перенесения размеров тремя циркулями

Для копирования круглей скульптуры существует техника перенесения размеров тремя циркулями. Для выполнения измерений берут три кронциркуля с фиксаторами: два с полукруглыми и один с прямой ножкой. На копируемой модели часто отмечают три наиболее выступающих точки-маяка (как правило; одна на темени и две по бокам). Желательно цифрами или различным цветом отметить маяки и закрепленные за ними кронциркули, так как перенесение размера, не соответствующего данному маяку, может испортить всю работу.

Заготовку кости приближают к основным габаритам модели. Убедившись, что заготовка соответствует ширине и высоте модели, устанавливают на верху центр-маяк. Затем ищут две других точки-маяка: проводят линии центра через самые выступающие точки. Теперь можно проверить правильность опиловки кости. Циркулем с прямой ножкой измеряют расстояние на модели по прямой от основания до бокового выступа маяка. Раствор циркуля закрепляют фиксатором. Циркулем с полукруглой ножкой следует измерить расстояние от верхней точки до того же бокового выступа маяка (рис. 149). Третьим циркулем измеряется расстояние между обоими боковыми маяками. Затем в той же последовательности кронциркулями переносят размеры модели на блок кости. Если кость опилена правильно, вое показатели сойдутся в одной точке. В противном случае можно сделать вывод, что заготовка еще не доведена до размера Засечки образуют треугольник с вогнутыми сторонами из-за избыточного материала в этом месте. Чем больше запас, тем больше треугольник. Снимая материал, следят, чтобы ножки всех циркулей сошлись в одной точке.

Техника последовательной обработки круглой скульптуры из камня

Сначала её оболванивают для придания более-менее похожей формы.

Затем, видимо, доводят до совершенства.

Изготовление надписей на камне

Материалы скульптуры из камня

По происхождению все горные породы делятся на три вида: изверженные, осадочные и видоизмененные (метаморфические).

1. Изверженные породы.

Изверженные породы образовались из отвердевшей магмы, поднявшейся из глубины земли. Одни из них застывали в толще земной коры (глубинные), другие на ее поверхности (излившиеся). Эти породы подразделяются по своему минералогическому составу на группы:

Состав изверженных горных пород влияет на их свойства. В их состав входят:

Цвет изверженных пород различен и зависит от состава.

2. Осадочные породы

Образовались на поверхности суши и на дне водоемов из изверженных пород под влиянием воды, ветра, давления, температуры, углекислого газа и других атмосферных агентов.

Характерной особенностью осадочных месторождений, в отличие магматических, является их пластовое залегание. В зависимости от условий образования эти породы делятся на три группы:

3. Видоизмененные породы (метаморфические)

Представляют собой осадочные породы (а иногда изверженные) с перекристаллизованным строением, но более плотны (под влиянием температур и давления). К таким породам относятся:

Окраска мрамора зависит от примесей, а рисунок определяется не только строением, но и направлением, по которому производят распиливание камня.

ТВЕРДЫЕ КАМЕННЫЕ ПОРОДЫ

Твердые каменные породы — граниты всех видов, базальты, порфир и другие — были хорошо известны скульпторам древности—в древнем Египте, в эллинистическую эпоху и, особенно, в эпоху Римской империи, но применялись сравнительно редко, за исключением позднего времени, когда появился вкус к дорогим скульптурным материалам.

В России каменные материалы когда-то были дефицитными. Карьеров для ломки камня почти не было. Именно этим был вызван указ Петра I от 12 октября 1714 г., которым вводилось особое обложение транспорта, прибывавшего в Петербург: суда, которые шли с Ладожского озера, должны были привозить для строительных целей от 10 до 30 камней.

В 1745 году в Петербурге был открыт каменный завод, где изготовляли капители, тумбы, колонны и различную скульптуру. Первюе время для отделки дворцов и для скульптурных работ пользовались пудожским известняком, сибирским мрамором и мрамором итальянским и греческим (каррарским, генуэзским, лесбийским), а также французскими пестрыми мраморами, применявшимися в Петергофе. Но уже в 1735 году был приглашен каменных дел мастер Яков Стейн для изучения и использования отечественных месторождений. Одновременно изысканиями скульптурных и архитектурных каменных материалов занимались Петергофская гранильная фабрика и Екатеринбургские горные заводы. Основанная в 1725 году в Петергофе гранильная фабрика сыграла огромную роль в добыче, применении и обработке скульптурных и декоративных каменных пород.

МРАМОР

Мрамор (мармарос — marmaros по-гречески означает блестящий) был самым распространенным материалом в античной скульптуре на протяжении всей истории. Это один из благороднейших материалов, обладающий только ему присущими особенностями. За многие века истории ваяния этот материал не нашел себе равных и должен быть причислен к уникальным скульптурным материалам. Работая в мраморе, греческие скульпторы достигли наивысшего мастерства и виртуозности. Они совершенно самостоятельно выработали приемы обработки этого материала, отвечающие его пластическим свойствам. Античный мир не только открыл этот материал для ваяния и разработал технику его обработки, но и показал на огромном количестве скульптурных произведений богатейшие пластические возможности, которые таятся в этом материале.

Последующие эпохи по существу не внесли почти ничего нового в технику обработки мрамора.

Огюст Роден считал белый мрамор лучшим пластическим материалом, в котором единственно можно передать силу й красоту человеческого тела. Роден высоко ценил в материале его цвет, который должен подбираться (особенно в каменных материалах) в соответствии с темой и композицией произведения.

ИЗВЕСТНЯК

Мягкие породы камня в скульптуре применялись еще в глубокой древности.

В раннегреческой скульптуре эти материалы были известны под названием «порос», и среди них особенно были распространены известняк и туф. Под названием «порос» обычно имеют в виду темный желтоватый известняк, который встречается в окрестностях Афин, главным образом в Пирее и Мунихии. Иногда такой известняк имеет ярко-желтую окраску, обладая при этом тонкой структурой.

Свежедобытый из каменоломни «порос» несколько мягче, чем вылежавшийся на воздухе. Этим свойством обладают вообще все каменные кальциевые породы.

Из камня «порос» выполнена значительная часть раннеархаической скульптуры афинского Акрополя. Мягкость и хрупкость «пороса», по сравнению с более твердым и прочным мрамором, несколько ограничивали размеры скульптуры, заставляли ваятелей создавать скульптуру в обобщенной композиции и отказываться от тонкого моделирования различных деталей, так как пластические особенности, свойственные мрамору, не присущи известняку.

В свою очередь специфические особенности известняка как скульптурного материала приближали общий вид скульптуры, создаваемой из него, к деревянной скульптуре.

Инструменты для работы с камнем

Доделать.